Anlazz. Потребности: мифы и реальность

На самом деле вопрос «потребностей» является настолько мифологизированным, что очень сложно «докопаться» до его истинной основы. Потому, что это оказывается возможным только через снятие многих «мифологических слоев», которые облекают данную проблему. И которые яростно доказывают, что «именно эти потребности выступают настоящими, природными». И что человек/государство обязано кровь из носу — но решить задачи по их обеспечению.

Однако конец всего этого всегда один и тот же: вчерашние «сверхценности» оказываются никому не нужными. Потому, что выяснятся, что пресловутые джинсы — это просто вариант «рабочей одежды», да еще и не самый лучшей. (И не модной уже давно.) И что вообще надо носить какие-то нелепые шаровары — если кто помнит конец 2000 годов, тот поймет: о чем это. Впрочем, сегодня вообще можно одевать на себя тряпки с огородного пугала — и «быть в тренде». Потому, что «мода» формируется… впрочем, об этом будет сказано чуть ниже.

Пока же стоит сказать, что заметно это не только в одежде: скажем, кому сейчас нужны те же «модные смартфоны» от какого-нибудь 2016 года? А ведь прошло с этого времени всего семь лет — и уж конечно, физиология человека от этого не изменилась. Но нет — извольте отправлять на помойку свой iPhone 8 — который в свое время стоил до 500$, и покупать современную модель. А ведь люди за это «обгрызанное яблоко» в свое время почку отдавали!

Или вот «звуковоспроизводящая аппаратура»: сколько было сломано в свое время копий на тему «что же такое настоящий hi-fi». Пока, в итоге, не выяснилось, что «настоящий hi-fi — это то, что фанаты hi-fi cчитают hi-fi». И все! Потому, что в реальности одни и те же люди будут до хрипоты убеждать, что «чистый звук могут дать только провода из безкислородной меди», и при этом вполне удовлетворяться качеством «теплого лампового звука» при том, что в реальности этот звук воспроизводит дешевая и попсовая микросхема. (Но лампы да, есть, светятся.)

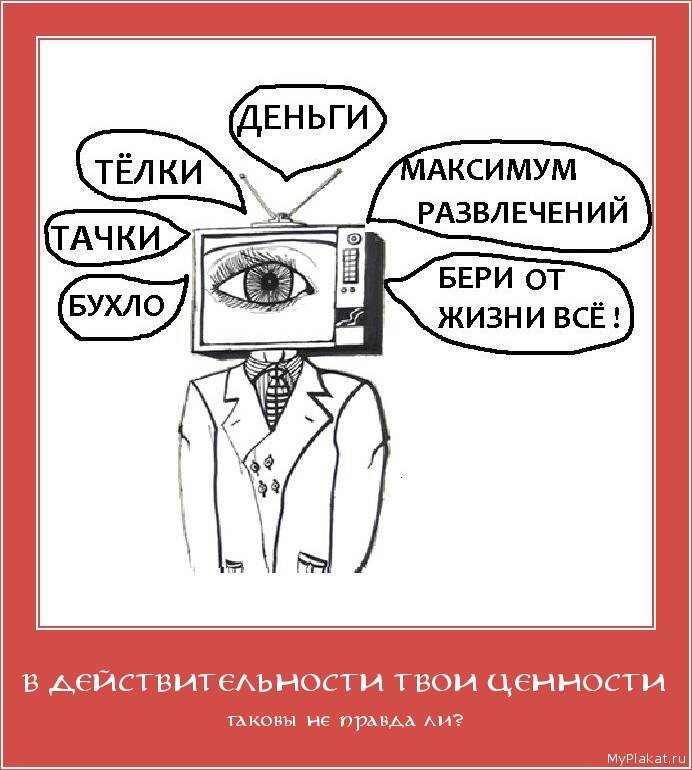

Впрочем, чего это я? На самом деле 99% населения, вообще, воткнут в уши «капельные наушники» от того же «яблока», и уверены, что это и есть «идеальный звук». (А вся «физика» идет лесом.) И так везде: важен только образ, только представление, данное общественным сознанием — и вот уже из вчерашнего «отстоя» создают сегодняшний «крутяк». Потому, что — как уже было сказано — объективно человеку нужны только ничтожные (от всеобщего объема) «физиологически необходимые потребности». (Ну, там некий набор белков-жиров-углеводов, примитивная защита от холода и влаги, ну и т.д.) Все остальное же — это чистый «виртуал».

Который нужен только для одного: для обозначения места индивида в обществе. (То есть, для общественного структурирования) Именно этой задаче и служат практически все (!) выпускаемые сейчас — и выпускавшиеся в прошлом — товары. Да, именно практически все, а не только «вещи престижного потребления». Потому, что в реальности «современный индивид» не способен обойтись без «места в пирамиде» и без знания этого места.

Откуда пошла эта практика? Да понятно откуда — от элиты, которая, собственно, одна только и могла свободно потреблять 99,99% всей мировой истории. (Письменной.) Потому, что все остальные, во-первых, могли получать очень мало прибавочного продукта из-за несовершенства технологий. (Еще в середине XIX века средним урожаем в России, например, был урожай «сам-пять», а если получали «сам-семь», то очень радовались.) Ну, а во-вторых, если избыток продукта, все же, образовывался, то эта самая элита его (продукт) изымала.

Самое же интересное тут — то, что, как уже говорилось не раз, имея этот самый (изъятый) прибавочный продукт, хозяева вынуждены были тратить его большую часть на борьбу друг с другом, а так же на то, чтобы не допустить в свой круг чужаков. (Потому, что есть чужой хлеб всяко приятнее, нежели растить свой.) Что проявлялось и через бесконечные войны — и «внешние», и «внутренние», впоследствии превратившиеся в «интриги». И в уже не раз помянутую демонстрацию, показ своих сил, чтобы «условные противники» десять раз подумали, прежде чем начинать «военные действия».

Собственно, именно этой демонстрации и подчинялось практически все «хозяйское потребление». Начиная со строительства огромных дворцов на десятки и сотни комнат. (Со статуями, но без туалета, потому, что туалет не демонстрируется!) И заканчивая поеданием преимущественно редких и дорогих из-за редкости продуктов: скажем, паштетов из соловьиных языков или тех же устриц в России. (Потому, что в России устриц нет.) Так же, где эти устрицы были — скажем, во Франции — ими питались нищие.

Еще раз: в «господском потреблении» т.н. «потребительские качества» потребляемых вещей — то есть, то, что собственно, и требуется от них на первый взгляд — всегда были на последнем месте. (Например, про холод и сырость королевских дворцов, или нездоровую пищу на пирах кто только не писал — это было ясно даже тогда.) Но именно это передалось и «обычным людям» после того, как они — благодаря ряду событий — сумели выйти из вечной нищеты, и начали хоть что-то, но потреблять.

Разумеется, в данном случае реальная ценность демонстрации была невелика: ну, вот, например, владельцы тех же «Айфонов» любят говорить, конечно, что они этими телефонами демонстрируют свой «высокий доход», но реально над ними давно уже смеются. Однако разработать иную «форму потребления» — при которой главным были бы выполняемые вещами функции — оказалось очень и очень сложно. Потому, что «потребительская система» в реальности «размазана» по такому количеству социальных практик, что «вычистить» ее за ограниченное время оказалось невозможно.

И, например, все попытки создать «рациональную систему потребления» — предпринимаемые уже сто лет, с 1920 — раз за разом терпят одни и тот же крах. Состоящий в том, что, во-первых, создавать реально рациональные «формы» до сих пор очень сложно: скажем, вся «наука диетология», которая, по идее, должна была найти, наконец-то, такой состав продуктов, чтобы человек через них получал все физиологически необходимое, в течение этих же сто лет только болталась от одной «крайности» к другой. (Скажем, яйца есть полезно — есть вредно — есть полезно и т.д.) А ведь это почти чистая физиология, где господствуют научные методы. Про ситуацию в той же архитектуре тут лучше вообще не упоминать!

Ну, а во-вторых, даже созданные «рациональные формы» неизбежно начинали оцениваться окружающими в рамках указанной демонстрации. (Парадокс того же «скандинавского стиля», который должен был похоронить «стили» вообще, превратив жилище в «машину для жилья», но в итоге стал только одним из «стилей».) С этим боролись еще конструктивисты (скажем, с «прозодеждой»), но безрезультатно — стремление использовать любую вещь в качестве демонстрации своего «успеха» оказалось неистребимым.

Ничего не поделаешь: как уже говорилось, как минимум пять-четыре тысячи (!) лет именно «демонстративная сторона» была главной, ее «так просто» не отменишь. Поэтому-то уже к 1930 годам в СССР пришлось отказаться от указанной затеи. (Хотя попытки «рационализировать потребление» еще предпринимались — например, в связи с теми же «хрущевками».) Пришлось принять «дворянскую культуру» — благо, ее идеи ложились на общественную почву очень хорошо. (Ну да: пускай господская — но «отточенная веками».) Потому, что альтернатива тут — банальное бескультурье, анархическое восприятие мира, а не «новая пролетарская культура».

Но понятно, что вопрос это не закрыло: оказалось, что оставаясь внутри «культурного мифа», общество неизбежно будет испытывать его давление на все остальные стороны жизни. В том числе и на базис — на экономику. Которую в условиях «господства демонстративного потребления» оказалось невозможным удержать в рамках рационалистической плановой системы: подобное «потребление» требовало рынка, требовало «свободных цен» и, как следствие, безработицы…

К чему, собственно, в конечном итоге и пришли. Но это, понятное дело, уже совершенно иная тема. Тут же — возвращаясь к тому, с чего начали — можно только сказать, что, несмотря на это, определенные продвижения по направлению к «обществу всеобщего потребления» (в пику обществу «потребления элитного») все же были сделаны. И это вселяет надежду на то, что, рано или поздно, но вопрос этот будет решен!

Подпишитесь на наш телеграм-канал https://t.me/history_eco.

Leave a reply

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.