Михаил Вайскопф. Пути избавителя: конспирология в Крысолове Александра Грина

Сюжет

«Крысолов» (1924), который часто называют лучшим из гриновских рассказов, представляет собой, бесспорно, и один из наиболее выразительных образчиков советской готической литературы[1]. Напомним основной сюжетный контур этого произведения, опустив его сложную психологическую составную[2]. Действие происходит весной 1920 года в голодном и нищем советском Петрограде. На рынке герой знакомится с милой, скромной девушкой, наделенной «серо-синими глазами». Оба они продают книги (девушке приходится брать их тайком из отцовской библиотеки). Герой записывает ее телефон, но теряет номер. В ту же ночь он заболевает тифом, а когда через три месяца покидает больницу, то узнает, что остался без крова. Он еще не оправился от болезни, его угнетают бесприютность, голод и изводит бессонница, чреватая мучительными видениями. По счастью, сердобольный знакомый, бывший лавочник, служащий теперь «по казенным делам», открывает ему вход в заброшенное здание Центрального Банка, которое своими чудовищными размерами напоминает герою Ватикан. В мертвой тишине он скитается среди бумажного хаоса по «лабиринту» безлюдных помещений, пробуждающих гнетущие ассоциации. «Всего отчетливее и мрачнее» ему кажется, будто он «бродит в минувших столетиях, обернувшихся нынешним днем». Затем «извилистый» коридор, «запутанный переход» и «боковая дверь» (фамильные черты готического антуража) приводят его к месту, откуда виден огромный и совершенно пустой центральный зал, пыльная глубина которого мерцает фантомами разрушенной жизни. Это грандиозное запустение наводит его на смутную мысль о «веянии неслыханной дерзости» или о катастрофе – на «мысль, напоминающую девиз: “Сделано – и молчит”». (Так читателя исподволь подталкивают к вопросу – кем «сделано» и кто это «молчит»?)

Наконец пришелец подыскивает для ночлега какой-то кабинет с высоким ореховым шкафом, из которого соскакивает на пол несколько крыс, юркнувших «подобно большим и радостным ящерицам», – «извилистые мрачные тельца». Оказывается, шкаф заставлен всевозможными яствами, там же хранятся столовые приборы; но на сырах – следы крысиных зубов. Насытившись, он задумывается – кто, собственно, владеет этим бесценным кладом? Не вернется ли сюда его мстительный хозяин? «По-видимому, здесь собирается общество, преследующее гульливые или конспиративные цели, в расчете изоляции и секрета, может быть, могущественная организация с ведома и при участии домовых комитетов». В общем, незваный гость вступает в царство волшебных «невероятий». Внезапно ему чудом удается восстановить утраченный номер той девушки, с которой он встретился на рынке, дозвониться до нее по заведомо бездействующему телефону и разузнать ее адрес.

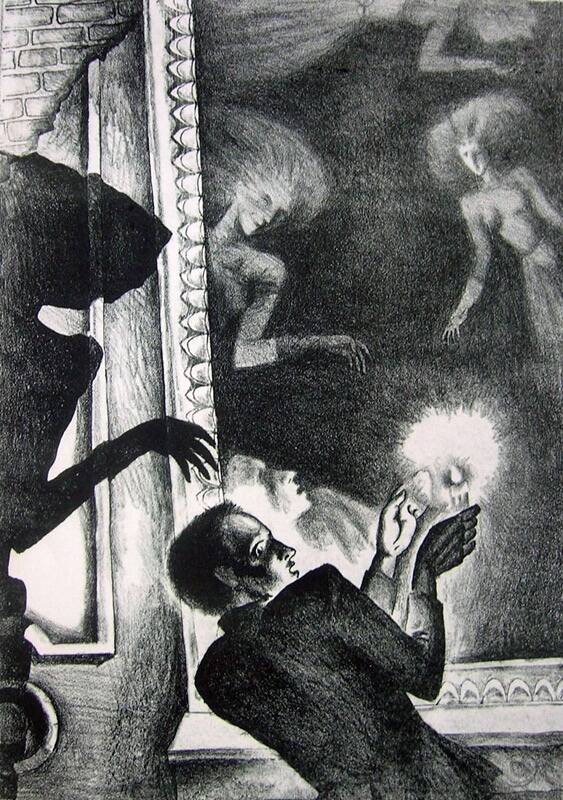

К ночи эйфория вытесняется тревогой и страхом: «Призраки вошли в тьму». Сперва он слышит, как к нему приближается кто-то невидимый и легкий; а затем с «тихим, задорным смехом» его настойчиво зазывает куда-то в сумрачные недра здания женский голос, «красивый и нежный». В одном из зеркал ему на мгновенье почудилось, «что тени зеркальной глубины полны согнутых, крадущихся одна за другой женщин в мантильях или покрывалах <…> и только их черные глаза с улыбкой меж сдвинутых лукаво бровей светились и мелькали неуловимо». Голос в темноте звучит «все задушевнее и тревожнее», «вкрадчиво и мягко» – и, доверчиво следуя за ним, герой просто по счастливой случайности не срывается в уготованную ему бездну (пролет, пробитый между этажами). Теперь до него доносится, удаляясь, уже не «задорный», а иной – жестокий и холодный смех, звучащий «по ту сторону ловушки».

Скрываясь от таинственных и коварных врагов, пришелец заходит в узкий боковой проход и попадает в помещение с маленьким отверстием, расположенным под самым потолком, над уже знакомым ему центральным залом банка. Отсюда он, правда, ничего не видит, зато на слух различает все приметы «веселой жизни», текущей внизу, отрывки бесед, звон посуды, «мелодические лукавые интонации»:

Это был банкет, бал, собрание, гости, юбилей – что угодно, но не прежняя холодная и громадная пустота с застоявшимся в пыли эхом. Люстры несли вниз блеск огненного узора <…> Музыка начала играть кафешантанную пьесу <…> Интерес различных групп вертелся около подозрительных сделок, хотя и без точной для меня связи разговора вблизи. Некоторые фразы напоминали ржание, иные – жестокий визг; увесистый деловой хохот перемежался с шипением. Голоса женщин звучали напряженным и мрачным тембром, переходя время от времени к искушающей игривости с развратными интонациями камелий. Иногда чье-нибудь торжественное замечание переводило разговор к названиям цен золота и драгоценных камней; иные слова заставляли меня вздрогнуть, намекая [sic] убийство или преступление не менее решительных очертаний. Жаргон тюрьмы, бесстыдство ночной улицы, внешний лоск азартной интриги и оживленное многословие нервно озирающейся души смешивались с звуками и н о г о оркестра, которому первый подавал тоненькие игривые реплики <…> Чья-то речь уже тихо текла там <…> – Привет Избавителю! – хором ревел хор. – Смерть Крысолову!

Мимо спрятавшегося пришельца проходит пара невидимых ему собеседников, и один из них называет другому адрес таинственного Крысолова, подлежащего умерщвлению: оказывается, это адрес той самой девушки. «С ним его дочь, – прибавляет заговорщик. – Это будет великое дело Освободителя. Освободитель прибыл издалека. Его путь томителен, и его ждут в множестве городов. Сегодня ночью все должно быть окончено. Ступай и осмотри ход».

Герой стремглав бросается в путь, чтобы спасти обреченных, но в спешке выдает себя неосторожным движением. Уходя от погони, он встречает на улице горько «плачущего хорошенького мальчика лет семи», очевидно, брошенного матерью. Растроганный герой обещает вернуться за ним чуть позже, но ребенок цепко хватает его за руку, и ему едва удается освободиться. «Не плача уже и так же молча, он уставил на меня прямой взгляд черных огромных глаз; затем встал и, посмеиваясь, пошел так быстро, что я оторопел». У героя возникает «чувство укушенного». Вскоре его обгоняет бегущая девушка – именно та, к которой он мчится. Но это всего лишь ее двойник, коварная имитация, мгновенно изобличаемая ее психологическим убожеством и цинизмом – ведь девушка тут же признается ему в любви и приглашает его к себе на ночь: «Вы будете у меня вечером, слышите?». «Она не могла, не должна была сказать так», – понимает он, глядя на ее «лицо, готовое дрогнуть от нетерпения. Это выражение исказило ее черты, – нежность сменилась тупостью, взгляд остро метнулся».

В полуобморочном состоянии он все же добирается до цели и успевает предостеречь хозяев. Там герой узнает, что фамилия Крысолова – Иенсен, а его обаятельную дочь зовут Сузи. Пока гость, еще не опомнившийся от потрясений, кое-как приходит в себя, старый Крысолов в соседней комнате «принимает меры» против готовящегося покушения: «“Хальт!” – крикнул кто-то за дверью <…> Из двери вышел человек в сером халате, протягивая девушке небольшую доску, на которой, сжатая дугой проволоки, висела огромная, перебитая пополам, черная крыса» – особо опасная, ибо ее укус, поясняет Иенсен, «вызывает медленное гниение заживо <…> Если я назову эту крысу, – он опустил ловушку к моим ногам с довольным видом охотника, – словом “Освободитель”, вы будете уже кое-что знать». Чтобы развеять недоумение гостя, хозяин – не только истребитель крыс, но и библиофил – зачитывает ему отрывок из книги некоего еретика Эрта Эртруса «Кладовая крысиного короля», изданной «в Германии четыреста лет назад»:

Коварное и мрачное существо это владеет силами человеческого ума. Оно также обладает тайнами подземелий, где прячется. В его власти изменять свой вид, являясь как человек <…> как его полный, хотя и не настоящий образ <…> Крысы могут также причинять неизлечимую болезнь, пользуясь для того средствами, доступными только им. Им благоприятствуют мор, голод, война, наводнение и нашествие. Тогда они собираются под знаком таинственных превращений, действуя как люди, и ты будешь говорить с ними, не зная, кто это. Они крадут и убивают с пользой, удивительной для честного труженика, и обманывают блеском своих одежд и мягкостью речи. Они убивают и жгут, мошенничают и подстерегают; окружаясь роскошью, едят и пьют довольно и имеют все в изобилии. Золото и серебро есть их любимейшая добыча, а также драгоценные камни, которым отведены хранилища под землей.

Подытоживая цитату, Иенсен объясняет гостю: «В ы б ы л и о к р у ж е н ы к р ы с а м и». Рассказ обрывается на неопределенно-оптимистической ситуации ожидания, связанного с дальнейшей судьбой героя и Сузи.

О настоящей подоплеке «Крысолова»

Нас занимает, однако, не эта, довольно чахлая, лирика повествования, а его мифополитическая подоплека. Судя по предварительным наброскам, поначалу автор опирался на гофманиану. В рукописях, просмотренных мною в РГАЛИ[3], «Крысолов» пока назывался повестью и, видимо, был нацелен на соответствующий формат. Действие приурочено к осени 1920-го (а не к весне, как будет в окончательном изложении). Ненастной ночью герой, измученный слабостью и отчаянием, обрисованными отчасти à la «Голод» Гамсуна, собирается покончить с собой, бросившись с моста в реку, – но тут его отвлекает неизвестно откуда взявшийся и явно разумный кот с огненными глазами, который ведет себя настолько по-человечески, что напоминает ему Кота в сапогах. Он заманивает героя к своим радушным хозяевам – доброй старушке и ее детям, совместно проживающим в комнате какого-то «огромного дома». Одна из дочерей – «прехорошенькая молодая девушка» Ксения очаровала гостя. Хозяева жалуются ему, что их осаждают мыши и наглые крысы, с которыми, однако, неутомимо сражается этот самый кот, по кличке Бухара, доставшийся им в 1917 году из соседней Финляндии.

Обогревшись и насытившись, герой возвращается к себе. Но его жалкая каморка тоже кишит мышами, и ночью, при луне, они, «беснуясь», играют на полу (реминисценции из «Щелкунчика»); верховодит ими коричневая крыса с магическим взором, внушающим «гадливость». Наконец, крыса начинает тихо петь, издавая «своеобразную трель». Герой попытался было ее прогнать, «но не ушла крыса, даже не шевельнулась»[4]. Здесь, впрочем, сюжет обрывается, сменяясь другой версией, куда более близкой к финальному тексту. Ее герой, Алексей Рудецкий, сперва еще не отождествлен с рассказчиком, а дан в третьем лице – хотя и наделен чертами самого автора. За время болезни Рудецкий лишился работы и жилья, но его выручает знакомый, «напоминающий несколько английского корреспондента, однако, с ярославским оттенком», – прямая аллюзия на Замятина с его гротескной фантастикой, словно задающей настрой последующему повествованию. Он и приводит героя в банк, где «шестьдесят комнат стоят, как вода в пруду, тихи и пусты»[5]. В целом текст более или менее совпадает с его будущей окончательной редакцией, да и третье лицо вскоре вытесняется первым.

Уцелевшие остатки опущенных глав содержат зато существенные разночтения. Крысолов там – это не старик в сером халате и с голубым платком на шее, как будет потом, а пока еще загадочный исполин в халате зеленого цвета, наделенный «желтоватыми круглыми глазами» – то есть полностью очеловеченный кот Бухара из первого варианта. Девушку зовут здесь не Сузи, а более пространно – Сусанна Ваич-Сумер; последним словом принято было тогда обозначать Шумер, т.е. фамилия пунктирно намечала восточно-архаичные ассоциации (правда, ее «мать была русской», а сама она родилась в Петербурге). Ниже появится и имя этого котоподобного Крысолова, причем тоже чужеземное, но уже скандинавское: Оскар Иенсен[6] (какое отношение имеет он к Сусанне, тут непонятно). Все вместе приоткрывает неразвернутую ноту ориенталистской и одновременно нордической экзотики, адаптированной к одичавшему, вымирающему Петрограду, созревшему для любых фантасмагорий. В других набросках изображались полчища крыс, захвативших город, – прозрачная аллюзия на «Гамельнского крысолова». Перечисленные варианты между собой соотнесены очень слабо, но общей основой для них остаются инфернальные крысы и некий их победитель, толком нам не известный.

В невнятных воспоминаниях героя из первой версии облик Ксении будет как-то странно смешиваться с образом чудесного кота. Фамилия же ее преемницы из второго текста – Ваич-Сумер латентно сопряжена с еврейской мотивикой, хотя связь эта опосредована рядом побочных факторов. Здесь впору напомнить, что в эсеровской партии, в которой долгое время состоял автор, его первой наставницей и руководительницей была юная еврейская красавица Катя Бибергаль, носившая партийную кличку Киска[7] (ср. имя Ксения, где аукается словцо «киса»). Несмотря на ласковое прозвище, она отличалась бесстрашием, твердой волей и тем кровожадным идеализмом, который со временем сделал ее одной из звезд революционного террора (Нерчинскую каторгу она будет отбывать вместе со Спиридоновой и другими легендарными личностями; при Сталине ее, видимо, расстреляют). Грин в нее страстно влюбился, но не встретил взаимности, и в январе 1906 года все кончилось тем, что, приревновав Киску к другому эсеру, он ранил ее выстрелом из револьвера. В трансформированном виде ее портрет войдет в несколько сочинений Грина, преломляясь в них, как пишет его биограф А. Варламов, «самым причудливым образом» и получая то демоническое, то восторженное освещение. «Кульминацией движения этого маятника, – продолжает Варламов, – становится рассказ “Земля и вода”»[8]. Напечатан он был в начале 1914 года, а его центральный персонаж, по фамилии Вуич, страдает от безнадежной любви. Сюжет развертывается во время страшного землетрясения, на фоне «погибающего Петербурга». Вуич спасает девушку от неминуемой гибели – но и тогда она наотрез отказывается от союза с ним.

Гуль, любимый ястреб Грина, со своим хозяином (1929 г.)

Гуль, любимый ястреб Грина, со своим хозяином (1929 г.)

Через десятилетие природную катастрофу заменит у Грина катастрофа большевистская, принесшая голод и страдания Петрограду. И здесь к материалам Варламова необходимо будет прибавить следующие замечания. Если в первом варианте «Крысолова» в самом раскладе и рисовке героев от Киски еще оставались «кошачьи» ассоциации, отозвавшиеся даже в созвучном ей имени Ксения, то во втором новой героине, сменившей имя на Сусанна, достанется фамилия Вуич, переделанная в Ваич, как модифицированная память об автобиографических истоках сюжета; но никаких котов и кошек, ни в прямом, ни в метафорическом облике, мы тут больше не встретим.

В любом случае, создатель «Крысолова», как видим, с большими трудностями и кружными путями продвигался к окончательной редакции – и материалом для нее послужили символически переосмысленные актуалии уже не столько личной[9], сколько общей постреволюционной жизни. По моему мнению, они решительно переориентированы были писателем на антисемитскую конспирологию из «Протоколов сионских мудрецов» – печально известной фальшивки[10] (датированной будто бы 1897 годом) и смежной продукции, идущей от трактата Баррюэля, «Биаррица» Гедше, «Еврейской Франции» Дрюмона, романов Крестовского и Шабельской и т.п. Сегодняшнего читателя «Протоколов», как и родственной им конспирологической макулатуры, изумляет прежде всего беспросветная, поистине сказочная глупость этого монархического подлога (я говорю, конечно, о людях вменяемых); однако политические потрясения надолго придали ему неотразимую убедительность в глазах известных кругов, которые, впрочем, тогда постоянно ширились. В Февральской революции и, главным образом, в Октябрьском перевороте они узрели триумфальную реализацию пресловутых еврейских планов по захвату власти и порабощению человечества. Многократно переиздававшиеся «Протоколы»[11] дали новый и повсеместный стимул публицистике и беллетристике того же сорта.

Дореволюционный Грин был весьма далек от жидоедства: помимо пылкой любви к Кате Бибергаль на это указывает уже то обстоятельство, что его политическим покровителем в эсеровской партии, а также и литературным «крестным отцом» был Наум Быховский. Да и позднее, в советские годы, панегиристом писателя станет видный переводчик и критик А. Горнфельд, к которому Грин относился всегда с глубоким уважением и благодарностью[12]. И тем не менее «Крысолов», написанный в конце 1923-начале 1924 г.[13], пришелся как раз на то время, когда идея глобального еврейского заговора, увенчавшегося коммунистической катастрофой, уже закрепилась в России даже среди вчерашних революционеров, впавших теперь в антисемитский мистицизм[14]. Такие взгляды и отразились в итоговом гриновском тексте. Соответственно, откровения Эртруса, представленные в его концовке, в суммарном виде подсказаны были теми же «Протоколами», только евреи заменены здесь крысами-оборотнями, а немец Эртрус как бы замещает немца Нилуса, издателя и популяризатора «Протоколов».

«Агасфер, как чудовищный спрут, охватил шар земной», – вещал Шмаков в своей громоздкой компиляции. Все же само обилие подобных и уже достаточно обезличенных влияний мешает тому, чтобы с большей определенностью установить конкретные источники «Крысолова». Перед нами скорее коллекция трюизмов, вошедших в настоящую литературу благодаря таланту Александра Грина. Его «Кладовая крысиного короля» в такой же мере перекликается с «Протоколами», как и с книгой Шмакова и смежными сочинениями[15]. Можно указать разве что на тот или иной специфический след.

В качестве готически-детективной «литературы тайн» юдофобские произведения пестрели хтоническими реалиями и, естественно, включали в себя мотив того самого лабиринта, который столь внушительно дан у Грина, заменившего средневековый замок или мифологизированные «подземелья Ватикана» зданием Центрального Банка. Совершенно понятно между тем, почему оборотни собираются на свои шабаши именно в банке: ведь в кунсткамере юдофобских мифологем банк и биржа – это исконная цитадель, подлинное отечество бездушных еврейских финансистов, стоящих за спиной масонов, всевозможных заговорщиков, главарей и глашатаев революции.

Кто раскроет чудеса биржевых уток, фокусы игры на повышение и понижение <…>, – вещал А. Шмаков. – Лихорадочная подвижность, неожиданность выходок, ухищрения в сфере лжи и путем шатания из стороны в сторону, страсть к немедленным результатам, будто дело всей жизни сводится к тому, чтобы ограбить и сейчас же бежать, – все это так и сыплется из замыслов кагала, как из рога изобилия. Ненависть и корысть, маниакальное шарлатанство, необузданность самомнения, стремление провести и одурачить, – таковы инстинкты и «забавы», которые наблюдаются здесь – на сцене и за кулисами, действуя с невероятным напряжением и с тем могуществом, которое накоплялось веками… Какова внезапность в изобретении обманов? Как бесподобно лукавство в расстановке сетей? И каково уменье притворяться, скрывая когти под чарующей мягкостью компромиссов и обольстительной дружбы[16]?!

Крысы у Грина тоже ведь «действуют, как люди», «как их полный, хотя и ненастоящий образ», – «и ты будешь говорить с ними, не зная, кто это»; «они крадут и убивают», «обманывая блеском своих одежд и мягкостью речи». Расистская пропаганда беспрестанно сопрягала евреев с всевозможными вредоносными созданиями: микробами, солитерами, пиявками, спрутами и т.д. В антисемитский бестиарий, например, у нововременского публициста А.А. Столыпина, входили, конечно, и крысы. Шмаков почтительно ссылается, среди прочего, на «Еврейский вопрос» влиятельного социалиста Евгения (Ойгена) Дюринга, где тот рассуждает о всемирном владычестве, которое завоевал «король крыс еврейской печати, с миллионами своих хвостов»; а из Дрюмона приводит цитату о еврейских биржевиках как о хтонических монстрах, терзающих Францию: «Тысячи хищных тварей кидаются на нее со всех сторон и своею гнусную алхимией спешат ее кровь и слезы превратить в золото. Научите меня, ради Бога, из каких вертепов, каких банков, каких острогов, каких <…> гетто сбегаются эти презренные?!..»[17]. Весьма характерно, что от того же метафорического показа евреев как крыс, пожирающих достояние всех народов, будет отталкиваться и пропагандистский нацистский фильм 1940 г. “Der ewige Jude” – «Вечный жид» (его демонстрировали зондеркомандам перед началом истребительных «акций»). Словом, Грин как бы закодировал расхожую метафору, создав готический эффект с оглядкой на немецких романтиков, Эдгара По и уэллсовский «Остров доктора Моро», а равно обезопасив свой текст от цензуры. Но его подлинные истоки безошибочно различимы.

Когда гриновский Эртрус говорит, что крысам «благоприятствуют мор, голод, война, наводнение и нашествие», мы снова распознаем здесь обычные мистические инсинуации, почерпнутые, например, у Шмакова: «С жгучим нетерпением поджидают сыны Иуды кровавых войн, разгрома целых местностей и разрушения государств!..»[18]. А в «Протоколах» еврейский главарь несколько косноязычно наставляет своих адептов: «Мы должны создать брожения, пререкания, раздоры и вражду»; «надо неотступно мутить народные отношения между собой и по отношению к их начальству <sic>, чтобы переутомить всех их разладом, враждою, борьбою, ненавистью и др., голодом, привитыми заразными болезнями [так и у Грина крысы способны «причинять неизлечимую болезнь»], чтобы гои сдались нашему денежному монопольному владычеству, не видя иного исхода»[19].

Еврейские либо смежно-масонские толковища с их мрачным либо, напротив, помпезным колоритом были непременной чертой погромной словесности – сходные сцены на каждом шагу встречаются, например, в романе Шабельской «Сатанисты XX века»: главы «В масонской ложе», «Заговор великого международного санхедрина», «Красные маски», «Заседание всемирных заговорщиков» и пр. Стандартной чертой подобной литературы (у Булгарина[20], Гедше, Осман-бея, Эфрона-Литвина и др.) было также проникновение – преднамеренное или случайное, как у Грина, – свидетеля на это сборище[21]. Потрясенный услышанным, он спешит поведать арийцам страшную истину, чтобы спасти их от гибели, – и, разумеется, навлекает на себя козни мстительных врагов. Описанное у Грина соединение вульгарной роскоши, торжествующего цинизма, бесчестных сделок и разврата («камелии») во время разгула в центральном зале банка – часть того же универсального комплекта. Сюда примыкают реплики об убийствах и прочих преступлениях – согласно антисемитскому шаблону, они так же свойственны еврейству, как пропаганда «полового инстинкта» и проституция, о которой напоминает эпизод с псевдогероиней, бесстыдно навязывающей себя герою.

Даже похабная кафешантанная музыка, аранжирующая крысиное ликование, идеально вписывается в этот набор. В юдофобской эстетике, ориентированной на Р. Вагнера, кафешантанную музыку (во вкусе «раввина Оффенбаха») считали типично еврейской профанацией арийской культуры[22]. Но расистская словесность освоила и метафору биржевых махинаций как некоего многосложного концерта. В «Крысолове» «жаргон тюрьмы» и специфически «оживленное многословие нервно озирающейся души смешивалось с звуками и н о г о оркестра, которому первый подавал тоненькие игривые реплики». Отвергая, в согласии с Вагнером, представления о сколь-нибудь подлинной музыкальности еврея, Шмаков саркастически замечает: «Между биржею и музыкою нет ничего общего, если не считать, разумеется, что и для верной игры на бирже необходим тонкий слух». При этом «эволюция плутовства» у евреев «слагается из тысячи стратагем, которые, будучи применены к обстоятельствам, сочетаются взаимно и в своем ранообразии координируются по началам биржевого генерала-баса. У эволюции этого рода есть собственные слова, специальные восклицания и нарочитые особенности»[23].

У Грина крадущиеся в глубине зеркал тени лукавых чернооких женщин в мантильях, которые заманивают героя в ловушку, подсказаны, вероятно, инструкцией из «Протоколов» о необходимости для совращения «гоев» использовать «помощь распутных евреек, испанок»[24]; тогда как сама эта сцена с зеркальными глубинами, где таятся мрачные видения, взята из Шабельской, из вводной главы ее антисемитски-конспирологического романа «Красные и черные»[25] – продолжения «Сатанистов XX века». Из «Сатанистов» же (с опорой на садомазохистские типажи Достоевского) появился у Грина еще один привлекательный на вид, но злобный оборотень – хорошенький семилетний мальчик «с огромными черными глазами»: у Шабельской обрисован «поразительно красивый мальчик с громадными черными глазами», который к семи годам должен пройти «первое посвящение в храме Соломона»[26], чтобы стать еврейским Мессией, т.е. Антихристом. Вообще же в подобной словесности черные глаза – это расовая маркировка, выдающая сатанинское или по крайней мере «восточное» происхождение. Внешняя красота многих евреев и евреек – лишь лукавое обличье, прячущее их коварную и злобную душу. Мотив оборотничества облегчался за счет того, что в антисемитской традиции фальсификация, притворство и способность к мимикрии считались исконным свойством ненавистного племени[27].

С другой стороны, использованное Грином обозначение главного антагониста – Избавитель или Освободитель представляет собой прямой перевод еврейского слова «гоэль», то есть Мессия – он же Антихрист из юдофобской мифологии или, как величают его иудейские злоумышленники, всемирный «царь-деспот сионской крови»[28]. Согласно «Протоколам» и пояснениям к ним, план по «порабощению гоев» был задуман еще Соломоном и усовершенствован его преемниками, «мудрецами еврейскими», которые решили «завоевать мир для Сиона с помощью символического змия <…> Переползая в государственные недра, змий этот подтачивал и пожирал все нееврейские государственные силы, по мере их роста на разных континентах, но особенно в Европе». Приводится перечень соответствующих «этапов»: Рим «во времена Августа», Мадрид с 1558 года, Париж с 1700-го и пр., причем седьмым этапом назван Петербург; а «далее глава змия движется или двинулась по указанному стрелками пути на Москву, Киев, Одессу. Константинополь значится восьмым и последним этапом до Иерусалима. Следовательно, осталось змию немного пройти до сомкнутого цикла через соединение главы его с хвостом». Итак, «ныне крепкий трон Сиону воздвигнут, – остается возвести лишь царя иудейского»[29].

Когда мы читаем в «Протоколах» или у Шмакова об этой необъятной хронологии и о воображаемом еврейском «могуществе, которое накоплялось веками», вспоминаются впечатления гриновского героя, блуждающего по лабиринтам банка, – будто он «бродит в прошлых столетиях, обернувшихся нынешним днем» и каким-то «веянием неслыханной дерзости»: «Сделано – и молчит». Ср. в «Крысолове» подслушанные героем откровения крысы-заговорщика: «Освободитель прибыл издалека. Его путь томителен, и его ждут в множестве городов»[30].

Черным и черноглазым чудовищам, агентам этого «Освободителя», воплощенного в исполинской черной крысе с оскаленными зубами[31], в конечном итоге противопоставлена у Грина обаятельная нордическая семья Иенсенов, озаренная сине-серыми глазами Сузи. Постепенно наладившаяся у него антитеза светлых и черных цветов столь же знаменательна, как и немецкий возглас Крысолова «Хальт!», оборвавший триумфальное продвижение крысиного повелителя. Этот символический сигнал, несомненно, связан с повальным германофильством, распространившимся к концу Первой мировой войны в антибольшевистских кругах[32]. Германофильство же, в свою очередь, смыкалось с антисемитизмом и крепнущими околонацистскими или пронацистскими настроениями. В послевоенной Германии носителем такого синтеза был, в частности, близкий к Розенбергу русский эмигрант Ф. Винберг (альманах «Луч света», книга «Корни зла» и т.п.), издатель и панегирист «Протоколов», призывавший к физическому уничтожению еврейства[33].

В Советском Союзе стихийное германофильство, неимоверно катализированное коммунистическим террором, станет, как известно, одним из ощутимых факторов, способствовавших массовому пораженчеству 1941 года. Применительно к «Крысолову» не мешает напомнить, что к числу коллаборантов принадлежала и вдова писателя Нина Николаевна Грин, встретившая нацистское нашествие в Крыму. Она деятельно сотрудничала в подконтрольной печати, а затем, спасаясь от советских войск, ушла с немцами в Германию. После войны ее приговорили к десяти годам лагерей. Она отбыла срок почти полностью, а освободившись, всю оставшуюся жизнь тщетно добивалась реабилитации, в которой ей было решительно отказано – даже в период «оттепели»[34].

Все сказанное, конечно же, никак не умаляет поэтические достоинства исследуемого рассказа. По необходимости камуфлируя его одиозную направленность, автор переключил внимание на готико-хтоническую и романтическую компоненту сюжета. Но тем самым он мощно активизировал наиболее темный и косно-архаический пласт своего прототекста, сгустившийся под покровом глупейшей антисемитской фантазии. «Протоколы сионских мудрецов» стали тем удобрением, на котором вырос один из литературных шедевров минувшего столетия. В данном случае классическую ахматовскую метафору вполне можно подключить и к гриновской прозе: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда…». Теперь мы это знаем.

«Универсалии русской литературы». Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2019, № 7.

Примечания:

[1] Мирен Магвайр в своем любопытном исследовании советской готики почему-то не причисляет к ней «Крысолова». Из гриновских сочинений она упоминает только “Блистающий мир» – со ссылкой на Ю. Олешу, по свидетельству которого, однако, сам автор твердо считал свой роман «символическим, а не фантастическим». – Maguire M. Stalin’s Ghosts/ Gothic Themes in Early Soviet Literature. – Bern. Peter Lang. 2012. P. 20. О советской готике см. также: Naiman E. Sex in Public. The Incarnation of Early Soviet Ideology. Princeton Univ. Press. 1997. P. 148-180.

[2] Его канонический текст здесь и далее цитируется без пагинации по изд.: Грин А.С. Собр. соч.: В 6 т. Т. 4. – М.: Правда, 1980.

[3] Грин А.С. Крысолов. Повесть. Варианты, наброски. Автограф с пояснительными надписями. 1923. XII – 1924. III // Ф. 1604. Оп. 1, ед. хр. 1159 [Фонд К. З. Зелинского].

[4] Там же. Л. 11-29 об.

[5] Там же. Л. 31-32, 34 об.

[6] Л. 56-57 об., 65 об.

[7] Подробно о ней, как и о соответствующем этапе в жизни и творчестве Грина, см.: Варламов А. Александр Грин (ЖЗЛ). – М.: Молодая гвардия, 2008. 52-68.

[8] Там же. С. 54.

[9] Об автобиографическом и бытовом подтексте рассказа, включая дату его завязки (22 марта), см. там же. С. 255-270.

[10] Текстологически выверенный свод русских изданий (вместе с перечнем иноязычных публикаций) см. в капитальном исследовании: Де Микелис Чезаре Дж. «Протоколы сионских мудрецов»: Несуществующий манускрипт, или Подлог века. Пер. с итал. – М., 2006. С. 266 и сл. См. также: Хагемайстер М. Апокалипсис нашего времени // Страницы, 1999. Т. 4, вып. 3. С. 396-414. Колоссальный материал по теме собран и подытожен в книге того же автора: Hagemeister Michael. Die “Protokolle der Weisen” Zion vor Gericht. Der Brener Process 1933-1937 und die “Antisemischen Internationale”- Zurich: Chronos, 2017.

[11] «После того, как с 1903 по 1912 год ПСМ выдержали в России около двадцати изданий, начинается их широкое шествие по всему миру. В 1919 году они были опубликованы на немецком, шведском, польском, английском, венгерском и французском языках. Первое итальянское издание вышло в феврале 1921 года». – Де Микелис Ч. Дж. Указ соч. С. 11. К слову, я располагал изданием Организации освобождения Палестины, выпущенным в 1990 г. в Москве (скорее всего, в типографии КГБ).

[12] См.: Варламов А. Указ. соч. С. 84-85, 187, 269.

[13] Как на обложке тетради с автографом уточняет вдова прозаика Н.Н. Грин, «повесть написана в декабре 1923 – январе 1924 г. в Ленинграде». – Грин А.С. «Крысолов». Повесть. Варианты, наброски… Л. 1.

[14] Эти настроения захватывали, впрочем, и околокадетские слои. Говоря о Гражданской войне, историк отмечает «дрейф вправо части русской либеральной интеллигенции, готовой <…> возложить на всех евреев ответственность за евреев-большевиков, за кровь и грязь российской революции». – Будницкий О.В. Российские евреи между красными и белыми. – М.: РОССПЭН, 2005. С. 245. Видный эсер и деятель Февральской революции П.М. Рутенберг, в 1919 г. собравшийся репатириироваться в Палестину, так мотивировал свое решение навсегда покинуть Россию: «Кругом непроглядное жидоедство. Не безосновательное. Если бы я не был евреем, я был бы черносотенцем. В последние месяцы на Украине вырезано по меньшей мере 120 000 евреев. Знаю, что в России будет вырезано еще больше <…> Не могу при этих условиях быть и русским, и евреем. Не могу совместить этого. Не могу принимать участия в каких бы то ни было русских делах». — Цит. по: Хазан Вл. Пинхас Рутенберг: От террориста к сионисту: В 2 т. Т. 2. – М.; Иерусалим, 2008. С. 492. В двадцатые годы разговоры о «еврейском засилье» в СССР – общее место эмигрантской печати. Например, в чикагском оккультно-анархистском «Рассвете» в 1930-м не без удовольствия констатируют «невероятное распространение в советской России антисемитизма, которым насквозь проникнуты и сами большевики». – Цит. по: Никитин А.Л. Мистики, розенкрейцеры и тамплиеры в Советской России: Исслед. и материалы. – М.: Интерграф сервис, 1998. С. 259.

[15] Даже через полвека, вспоминая о своем коктебельском знакомстве с Грином, вдова М. Волошина с негодованием назвала его «черносотенцем высшей мерки». – Цит. по: Варламов А. Указ. соч. С. 300.

[16] Шмаков А.С. Международное тайное правительство. Дополненное и переработанное исследование. – М.: Гор. тип., 1912. С. 195. Книге предпослан эпиграф из Прудона: «Владычество иудейских банкиров – основная причина современного пауперизма». Там же, среди прочего, о евреях говорится, что «удовлетворение только животных потребностей – единственная форма счастья, ими познаваемая», а Талмуд и каббала «запятнаны матерьялизмом, жесткостью и предательством».

[17] Там же. С. 240-241.

[18] Шмаков А.С. Указ. соч. С. 198-199. Согласно другому глашатаю антисемитизма, евреи среди «гоев» целенаправленно насаждают «пьянство и привычки роскоши: ибо эти пороки расстраивают хозяйство, ввергают человека в долги». – Бутми Г. Кабала или свобода? – СПб., 1906. С. 44.

[19] Цит. по: Де Микелис Ч. Дж. Указ. соч. С. 321, 337, 352.

[20] О влиянии Ф. Булгарина на антисемитскую мифологию в целом и на идею о разрушительно-конспиративной роли женщин, связанных с еврейством, в частности, см. в моей статье 1998 г. «Семья без урода» (НЛО, № 28. С. 311-313, 318-320); подробнее – Вайскопф М. Покрывало Моисея: Еврейская тема в эпоху романтизма. М., 2008, по указателю.

[21] См.: Де Микелис Ч. Дж. Указ. соч. С. 78.

[22] См.: Шмаков А.С. Указ. соч. С. 296-301.

[23] Там же. С. 302

[24] Там же: С. 482.

[25] Шабельская Е. Красные и черные. – СПб.: изд. газ. “Рус. знамя”, 1912-1913. С. 10 (глава «Прекрасная сатанистка»).

[26] Шабельская Е. Сатанисты XX века. – СПб.: В.М. Скворцов, 1911. Ч. 1 (глава «Таинственный ребенок»). С. 148; Ч. 3 (глава «Философия сатанизма»). С. 9.

[27] «…Евреи одолевают русских, но одолевают не энергией и талантами, а ф а л ь с и ф и к а ц и е й этих качеств»; «Во все свободные профессии <…> евреи вносят ту же сокрушительную силу подлога, подделки, обмана, фальсификации, причем все они в кагальном заговоре против христиан, все составляют тайную могущественную организацию». – Меньшиков М.О. Еврейское нашествие (1911) / Письма к русской нации. – М.: Изд-во журнала Москва, 2000. С. 220, 221.

[28] Де Микелис Ч. Дж. Указ. соч. С. 296, 299.

[29] Там же. С. 480-481, 484-486, 492.

[30] Серпентические мотивы в «Крысолове» тоже присутствуют, но они редуцированы и соотнесены с движением по лабиринту: это «извилистый» коридор и «извилистые мрачные тельца» крыс, похожих на больших ящериц; а в черновике упомянуты были «змеевидные люстры». – Грин А. С. «Крысолов». Повесть. Варианты, наброски… Л. 36 об.

[31] Ср. в «Сатанистах» вождя еврейских заговорщиков: «Ужасный старик с блестящими, как у волка, глазами и оскаленными желтыми и острыми зубами, придающими вид хищного зверя его изможденному лицу». – Шабельская Е. Указ. соч. С. 18.

[32] См. хотя бы: Федюк Вл. Борьба с «немецким засильем» / Россия и Германия в XX веке. Т. 1. Обольщение властью: Русские и немцы в Первой и Второй мировых войнах. – М.: АИРО-XXI, 2010. С. 93.

[33] См., в частности: Стефан Дж. Русские фашисты: Трагедия и фарс в русской эмиграции 1925-1945. [Авториз. пер. с англ.] – М.: Ex libris, 1992. С. 41-43, 45-52. Правда, как и остальные балтийские немцы, свой антисемитизм (и рьяный русский монархизм) Винберг сочетал с жесткой русофобией. Подробнее о нацистско-эмигрантских связях и о германофильстве русских националистов: Окороков А.В. Фашизм и русская эмиграция (1920-1945). – М.: Изд. «Русаки», 2002. С. 73-84. Там же, на с. 80-81, рассказывается о «доброжелательном отношении немецких властей к Православной церкви» на территории Третьего Рейха.

[34] Реабилитировала ее только посмертно, в 1990 г., прокуратура тогдашней Автономной республики Крым. Обо всем этом см.: Варламов А. Указ. соч. С. 415-427.

Подпишитесь на наш телеграм-канал https://t.me/history_eco

Leave a reply

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.