Мэкензи Уоллес. Лицом к лицу с молоканами: удивительные сектанты Поволжья

Молокане XIX века

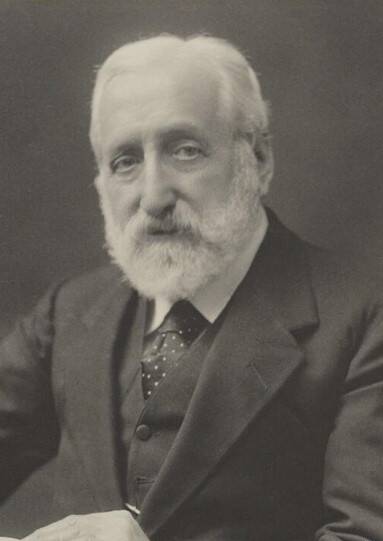

Мэкензи Уоллес (1841-1919) — шотландский государственный служащий, писатель, редактор и иностранный корреспондент известного британского издания The Times, автор книги «Традиции и быт России глазами иностранца» (1877).

В предисловии Уоллес пишет:

В марте 1870 г. я прибыл впервые в Петербург. Я имел в виду провести в России только несколько месяцев, но неожиданно нашёл такое множество предметов для изучения, что прожил почти шесть лет – до декабря 1875 года. Во время этого периода я проводил зимы большею частью в Петербурге, Москве и Ярославле, а летние месяцы употреблял обыкновенно на путешествия внутри страны, чтобы собирать сведения от местных чиновников, помещиков, купцов, духовных и крестьян.

Одна из наиболее интересных глав посвящена сектантам, с которыми автор лично контактировал в городах и деревнях Поволжья. Среднее и Нижнее Поволжье в те годы было средоточием всевозможных сектантских объединений, а Царевский уезд Астраханской губернии даже именовали «русской Ютой» (этот американский штат славился обилием религиозных сект).

***

Молокане: манихеи, лютеране или пресвитериане?

Во время этих занятий мне часто приходилось слышать об одной религиозной секте, прозванной молоканами; я заинтересовался этой сектой, так как религиозные ее верования, каковы бы они ни были, оказывали, по-видимому, благотворное влияние на материальное ее благосостояние.

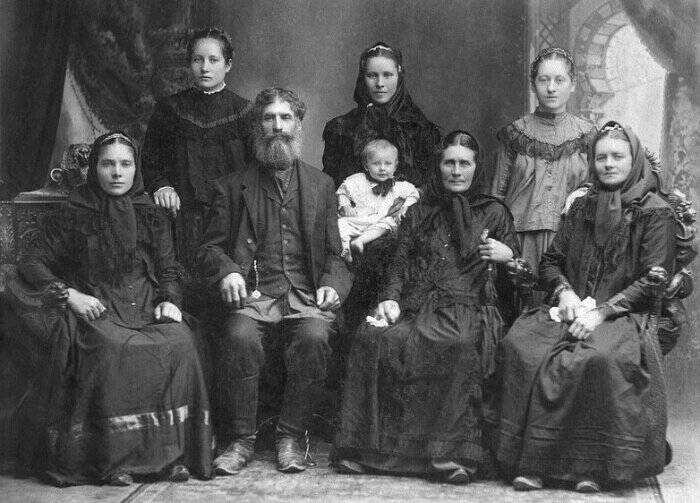

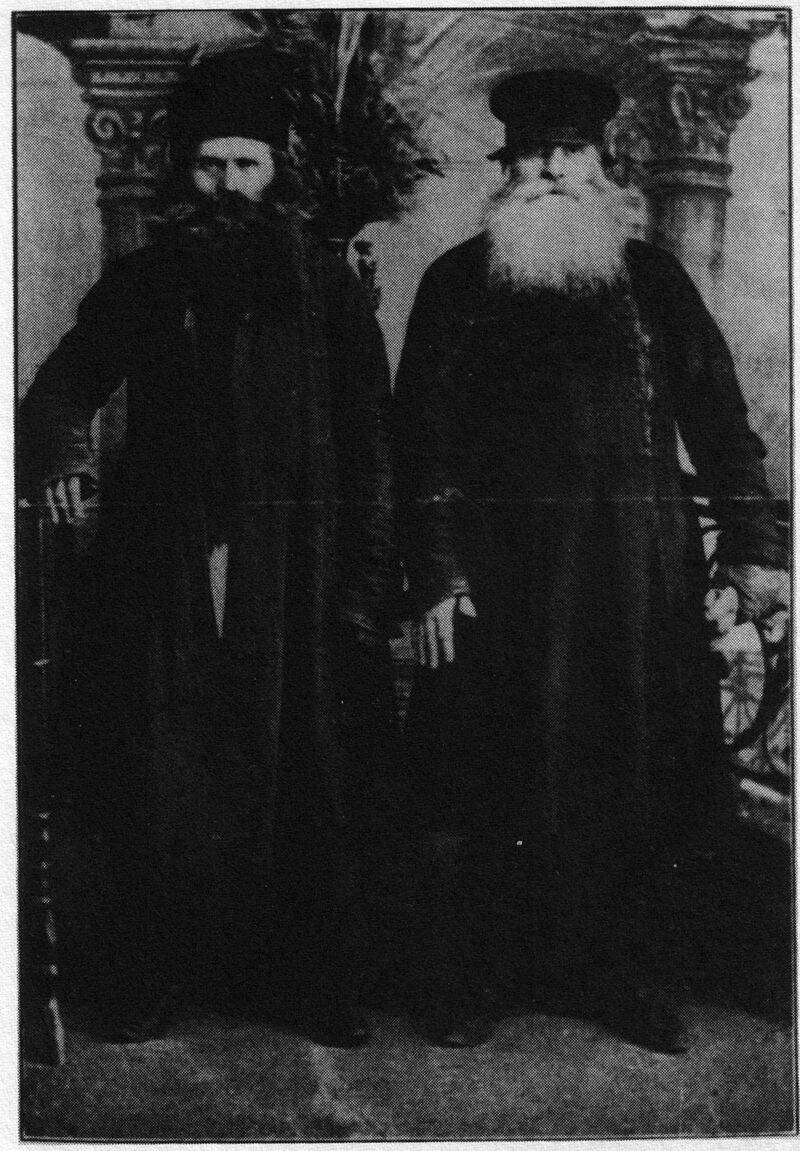

Молоканские старейшины

Молокане, хотя и принадлежат к той же расе и поставлены в те же условия, как и православные крестьяне, живут в лучших хатах, лучше одеваются, исправнее платят подати, словом, пользуются большим материальным достатком. Все те лица, с которыми мне приходилось говорить о них, в один голос отзывались о них как о людях спокойных, степенных и трезвых; но относительно религиозных их верований слышанные мною отзывы были неопределенные и сбивчивые.

Между тем как одни изображали их чем-то вроде лютеран или протестантов, другие считали их последним остатком некой еретической секты, существовавшей в первые времена христианства. Один господин даже уверял меня, что они представляют видоизменение манихеизма, но я не придавал значения этому мнению, так как из предложенных мною вопросов убедился, что собеседник мой о манихеизме ничего не знал, кроме названия.

Желая составить себе более определённое понятие об этом предмете, я решился сам исследовать занимавший меня вопрос. Вначале задача эта была сопряжена с большими затруднениями. Правда, я без особенных хлопот познакомился с одним богатым молоканом, проживавшем в городе, и настолько успел заручиться его доверием, что он обещал мне нечто вроде рекомендательного письма к наиболее влиятельным членам секты, жившим в тех селениях, куда я намерен был отправиться. Но пораздумав, он изменил своё намеренье и не сдержал данного обещания.

В селениях, через которые я проезжал, мне попадалось немало молокан, но все они выказывали положительное нежелание распространяться о религиозных своих верованьях. Привыкнув с давних пор к вымогательствам и преследованьям со стороны администрации, они подозревали во мне тайного правительственного агента и избегали всяких разговоров, выходивших за пределы замечаний о погоде и об урожае; на все остальные мои вопросы они отвечали так, как будто им приходилось держать ответ перед великим инквизитором.

Община молокан, начало XX века

После нескольких неудачных попыток я убедился, что путём прямых вопросов мне не добиться от них никаких сведений о религиозных их верованьях. Поэтому я избрал другую тактику.

Из тех скудных данных, которые мне удалось собрать во время разговоров с ними, я понял, что учение их представляет некоторое, по крайней мере внешнее, сходство с пресвитерианством (ответвление кальвинизма), а из прежнего опыта я уже знал, что любопытство умного русского крестьянина легко возбуждается рассказами о чужих странах.

На основании этих-то двух фактов я и построил свою тактику. При встрече с человеком, которого я подозревал в принадлежности к этой секте, я некоторое время вёл разговор о погоде и об урожае, делая вид, что никаких задних мыслей при этом не имею. Исчерпав этот предмет, я постепенно переходил от состояния урожая и погоды в России к урожаям и погоде в Шотландии, а там мало-помалу сводил разговор на пресвитерианскую церковь в Шотландии.

Почти во всех случаях приём этот удался как нельзя лучше. Как скоро мой собеседник узнавал, что существует страна, где сами верующие истолковывают священное писание, где нет епископов и не поклоняются иконам, он начинал внимательно вслушиваться; а когда он затем узнавал, что в этой удивительной стране приходы ежегодно посылают от себя депутатов в собрание, на котором свободно и публично обсуждаются все дела, касающиеся церкви, он почти неизменно разражался восклицаниями удивления и осыпал меня вопросами: «Где лежит эта страна – на востоке или на западе? Далеко ли она отсюда? Эх, кабы нашему пресвитеру об этом порассказать!»

Последнее восклицание было именно то, чего я и добивался, так как оно доставляло мне случай познакомиться с пресвитером или молоканским священником без всякой навязчивости с моей стороны, а я знал, что разговор с подобным лицом, обязанности которого обыкновенно исполняет простой неучёный крестьянин, но более развитой и более сведущий в религиозных вопросах, чем остальные, непременно доставит мне массу полезных сведений.

Не раз просиживал я до поздней ночи, беседуя с пресвитером, и таким образом узнал многое о религиозных верованиях и обрядах молокан. После подобных свиданий я уже знал наперёд, что все молокане данного селения будут относиться ко мне с уважением и доверием и позаботятся о том, чтобы доставить мне такой же приём у единоверцев своих в других селениях, через которые лежал мой путь.

Многие из наиболее развитых крестьян, с которыми мне приходилось беседовать, настоятельно советовали мне побывать в Александров-Гае, селении, лежащем на самой границе Киргизской степи. «Мы здесь люди тёмные и ничего не знаем, – говорили они, – а вот в Александров-Гае вы найдёте людей наученных в вере, и они с вами потолкуют».

Предсказание это исполнилось несколько неожиданным для меня образом.

Возвращаясь несколько недель спустя из поездки в Киргизскую степь, я однажды вечером прибыл в этот центр молоканства и был радушно принят всей братией. Случайно разговорившись с моим хозяином о религиозных вопросах, я выразил ему желание познакомиться с кем-нибудь, кто был бы начитан в священном писании и хорошо знаком с вероучением молокан.

Богословский диспут

Хозяин мой обещал исполнить моё желание, насколько от него будет зависеть, и на следующее утро сдержал своё слово так, как я того и не ожидал. Едва успели убрать самовар, как дверь отворилась и в горницу вошло двенадцать человек крестьян. После того как я поздоровался с этими нежданными посетителями, хозяин мой объяснил мне, к немалому моему удивлению, что эти его приятели пришли побеседовать со мною о вере.

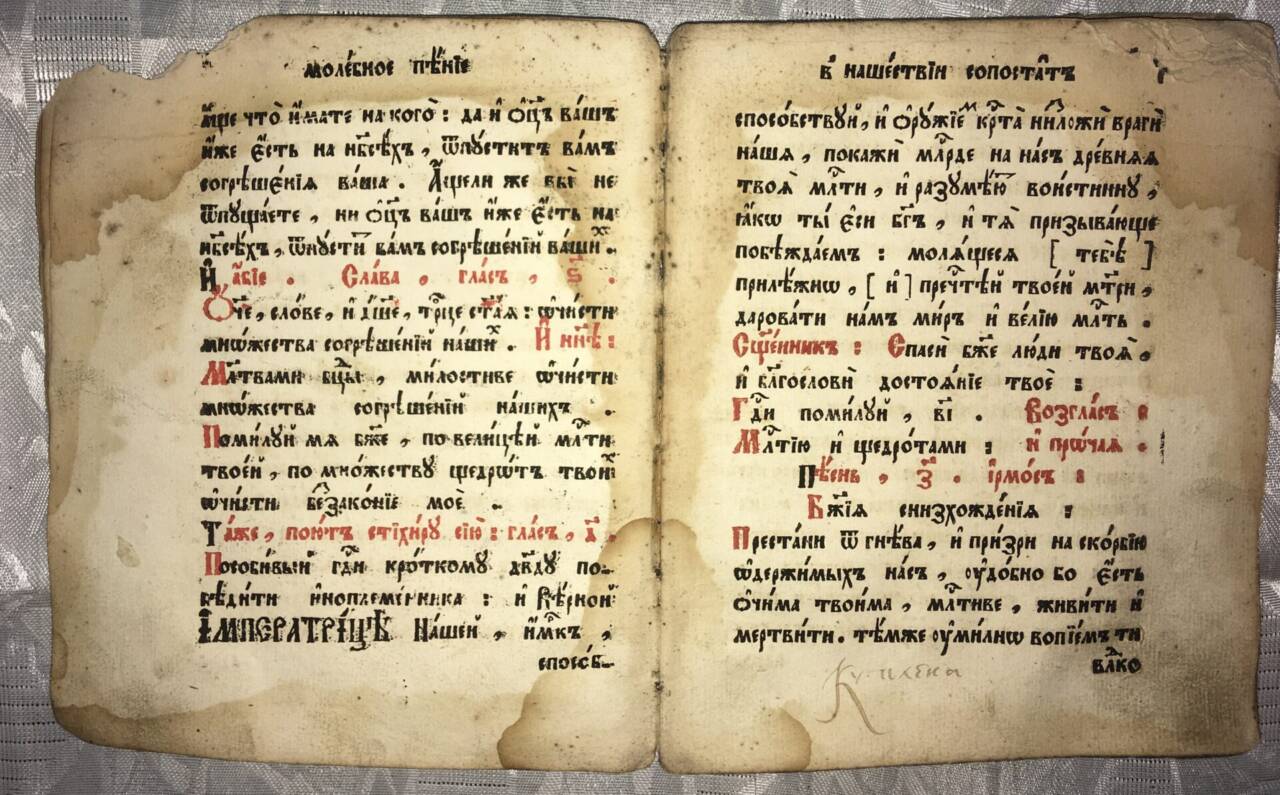

Затем, без дальнейших околичностей, он положил передо мной массивный экземпляр Библии на славянском языке с тем, чтобы я мог подкреплять свои доводы текстами из священного писания.

Я совсем не был подготовлен к формальному богословскому диспуту, и потому эти приготовления повергли меня в немалое смущение. Двое русских моих знакомых, с которыми я предпринял эту поездку и которые не интересовались занимавшими меня вопросами, посмеивались про себя над затруднительным моим положением.

Об отступлении, однако, нечего было и думать. Я сам напросился на беседу с некоторыми из членов секты, и теперь моё желание было исполнено, хотя, конечно, в такой форме, какая мне и в голову не могла придти. Спутники мои удалились, шепнув мне, что предоставляют меня на произвол той участи, которую я сам себе уготовил, и собеседованье началось.

Участь моя, впрочем, оказалась далеко не столь страшною, как можно было ожидать, только вначале положение было неловкое. Ни та, ни другая сторона не имела ясного представления о том, чего от него хочет противная сторона, и посетители мои ждали, чтобы я сам начал разговор.

Подобное ожидание было вполне естественно и законно, так как я невзначай вызвал их на собеседованье. Но я не мог обратиться к ним со вступительною речью по той, наиболее уважительной из всех причин, что не знал, что им сказать. Если бы я объявил им действительную свою цель, то это, по всем вероятиям, возбудило бы их недоверие. Обычная моя уловка заводить речь о погоде и урожае оказывалась в настоящем случае неприменимой. У меня, было, мелькнула мысль предложить для начала знакомства пропеть псалом, но это придало бы собранию торжественность, которой я желал избежать.

По зрелом обсуждении я нашёл, что всего лучше будет прямо приступить к прениям. Поэтому я сказал им, что имел неоднократно случай беседовать со многими из их единоверцев в различных деревнях и нашёл в учении их такие вещи, которые, на мой взгляд, представляются существенными заблуждениями. Так, например, продолжал я, я не могу согласиться с тем, что есть свиное мясо грешно.

Такой приступ к делу был нельзя сказать, чтобы особенно удачен, но он, по крайней мере, дал нам точку отправления; благодаря ему у нас нашлась определенная тема для разговора и тотчас же завязался оживлённый спор. Противники мои вначале пытались доказать правильность своего взгляда на основании Нового Завета, но, когда им это не удалось, они обратились к Пятикнижию. От частного вопроса обрядового закона мы перешли к более широкому вопросу о том, насколько обрядовый закон может считаться обязательным, а отсюда к другим столь же важным вопросам.

Если логика этих крестьян не во всех пунктах оказывалась непогрешимой, то знакомство их с священным писанием ничего не оставляло желать. В защиту своих взглядов они приводили на память длинные тексты, а когда я в общих выражениях указывал им тот текст, на который хотел сослаться, они тотчас же подсказывали мне его, так что мне ни разу не понадобилось раскрывать массивный экземпляр Библии, лежавшей передо мною. Трое или четверо из них, повидимому, знали весь Новый Завет наизусть.

Я не стану описывать подробности наших прений; достаточно будет сказать, что после четырёх часов непрерывного разговора мы пришли к тому заключению, что расходимся по некоторым частным вопросам, и расстались друг с другом без малейшего следа того раздражения, которое обыкновенно порождается религиозными спорами. Ни разу в жизни не встречал я людей более добросовестных, более обходительных в споре, более проникнутых желанием доискаться истины и более равнодушных к диалектическим победам над противником, чем эти простые необразованные крестьяне.

Если раза два во время нашего собеседованья в разговоре и прорывалась излишняя горячность, то я должен отдать справедливость моим противникам, – инициатива этой горячности шла не с их стороны.

Как эта продолжительная беседа, так и другие разговоры, которые я до того и после имел с пресвитерами и простыми молоканами в различных местностях России, утвердили меня в первоначальном моём мнении, что учение молокан имеет большое сходство с пресвитерианством.

Впрочем, между тем и другим существует в одном пункте резкое различие. Пресвитерианство имеет церковную организацию и письменное вероучение; догматы его давным-давно установлены путём гласного обсуждения, полемической литературы и общих собраний. Молокане же, напротив, были лишены возможности развить основные принципы своей веры и выработать свои смутные религиозные представления в строго логическую систему. Поэтому их богословие ещё находится в переходном состоянии и нельзя наперёд сказать, в какую форму оно окончательно сложится.

«Об этом мы ещё не подумали», – приходилось мне не раз слышать от них в ответ на вопрос, предложенный мною относительно какого-нибудь отвлеченного догмата веры. «Надо будет потолковать об этом, когда соберёмся в будущее воскресенье. А вы как думаете на этот счёт?»

Кроме того, основные принципы их вероучения предоставляют значительный простор личному и местному разногласию во мнениях. Они считают, что единственным руководителем в делах веры и внешнего поведения должно служить священное писание, но что оно должно быть понимаемо не в буквальном, а в духовном смысле.

Так как для них не существует никакого земного авторитета, которому принадлежало бы право разрешать спорные вопросы, то каждый человек волен принимать то толкование, которое представляется ему наиболее подходящим. Особенность эта, без сомнения, впоследствии повлечёт за собою образование нескольких сект, и уже в настоящее время между различными молоканскими общинами существует значительное разногласие во мнениях; но это разногласие не признается ими формально, и я могу засвидетельствовать, что нигде не встречал между ними той фанатичной и узкой придирчивости в деле догматов, которая вообще составляет отличительную черту сектаторства.

В деле церковной организации молокане берут за образец христианскую церковь времён апостолов, как она описана в Новом Завете, и, безусловно, отвергают все позднейшие авторитеты. Согласно с избранным ими образцом у них нет ни духовной иерархии, ни духовенства, получающего плату за своё служение. Они избирают из среды своей пресвитера и двух помощников; обыкновенно это бывают люди, известные общине своею примерною жизнью и знанием священного писания; на них возлагается обязанность печься о религиозном и нравственном преуспеянии общины. По воскресеньям они сходятся в частных домах, так как им не дозволяется иметь свои церкви, и проводят часа два или три в пении псалмов, в чтении священного писания и в дружеском собеседованьи о религиозных предметах.

Если кто-нибудь из братии затрудняется каким-нибудь вопросом веры и желает разъяснения этого вопроса, он излагает свои сомнения перед собранием и некоторые из присутствующих высказывают свой взгляд на поднятый вопрос, приводя в подтверждение тексты из священного писания. Если собрание найдёт, что приведенные тексты достаточно разъяснили вопрос, то он считается решённым, в противном же случае он оставляется открытым.

У молокан, так же как и у многих других сект в первый период их существования, введена строгая система надзора за нравственностью членов.

Если кто-нибудь из братии провинится в пьянстве или в другом поступке, неподобающем христианину, пресвитер на первый раз увещает его наедине или в присутствии всего собрания; если эта мера не окажет желаемого действия, виновный отлучается на более или менее продолжительное время от участия в собрании и от всякого общения с остальными членами секты; наконец, в крайних случаях прибегают к изгнанию неисправимого члена.

С другой стороны, если кто-нибудь из братии впадёт, не по своей вине, в материальную нужду, остальные спешат к нему на помощь. Этой-то системою взаимного надзора и взаимной помощи, вероятно, в значительной степени объясняется то обстоятельство, что молокане постоянно отличаются от окружающего их населения трезвостью, честностью и материальным благосостоянием.

Что касается истории и действительной численности молоканской секты, то это предмет очень мало исследованный. Некоторые полагают, что секта эта была основана в шестнадцатом столетии протестантскими выходцами из-за границы; но мнение это опирается лишь на смутное предание. Самым древним письменным свидетельством о существовании этой секты, насколько мне известно, является документ, относящийся к царствованию Екатерины II.

Численность молокан в настоящее время трудно определить даже приблизительно. Несомненно то, что их существуют многие тысячи, быть может, даже сотни тысяч. В прежние времена правительство переселяло их из внутренних губерний в менее населённые окраины, где им представлялось менее случаев совращать в свою веру православных своих соседей. Вследствие этого мы встречаем молокан в южных уездах Самарской губернии, на северном прибрежии Азовского моря, в Крыму, на Кавказе и в Сибири. Впрочем, до сих пор попадается немало молокан и в центральной России, в особенности же в Тамбовской губернии.

По материалам книги «Традиции и быт России глазами иностранца. Этнографические очерки». М., Институт русской цивилизации, 2016

Подпишитесь на наш телеграм-канал https://t.me/history_eco

Еще по теме:

Кто такие молокане, духоборы и субботники

Неизвестные масштабы российского староверчества

Leave a reply

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.