Е. Гудкова. Масленица: из истории древнейшего славянского праздника

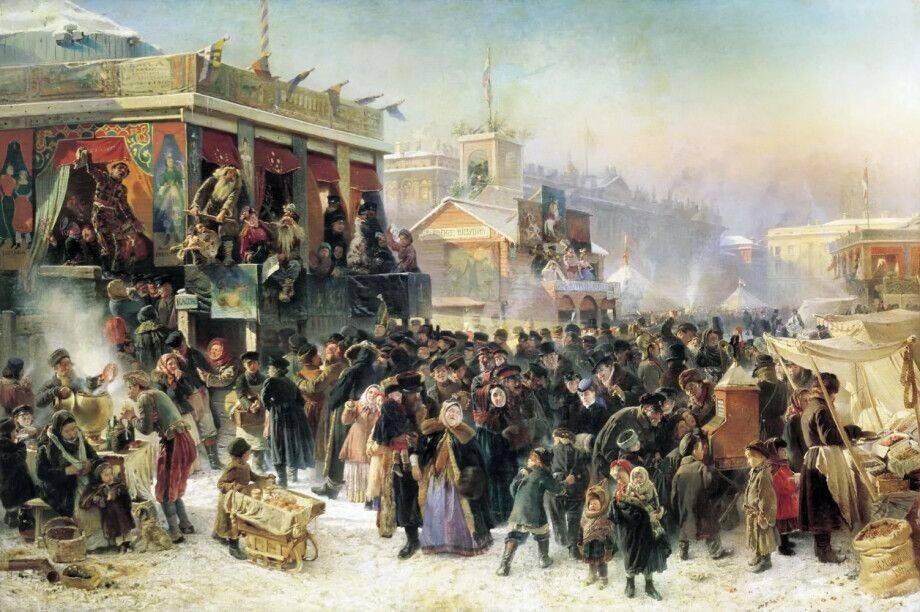

П. Н. Грузинский. «Масленица»

С 24 февраля по 2 марта в России празднуется Масленица – один из самых древних славянских праздников.

Масленица — это целый комплекс обрядов. Среди них есть как относительно молодые (например, взятие снежного городка датируют началом XVIII века), так и древнейшие — выпекание блинов, посещение могил и другие.

К.Е. Маковский. «Народное гуляние во время Масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге»

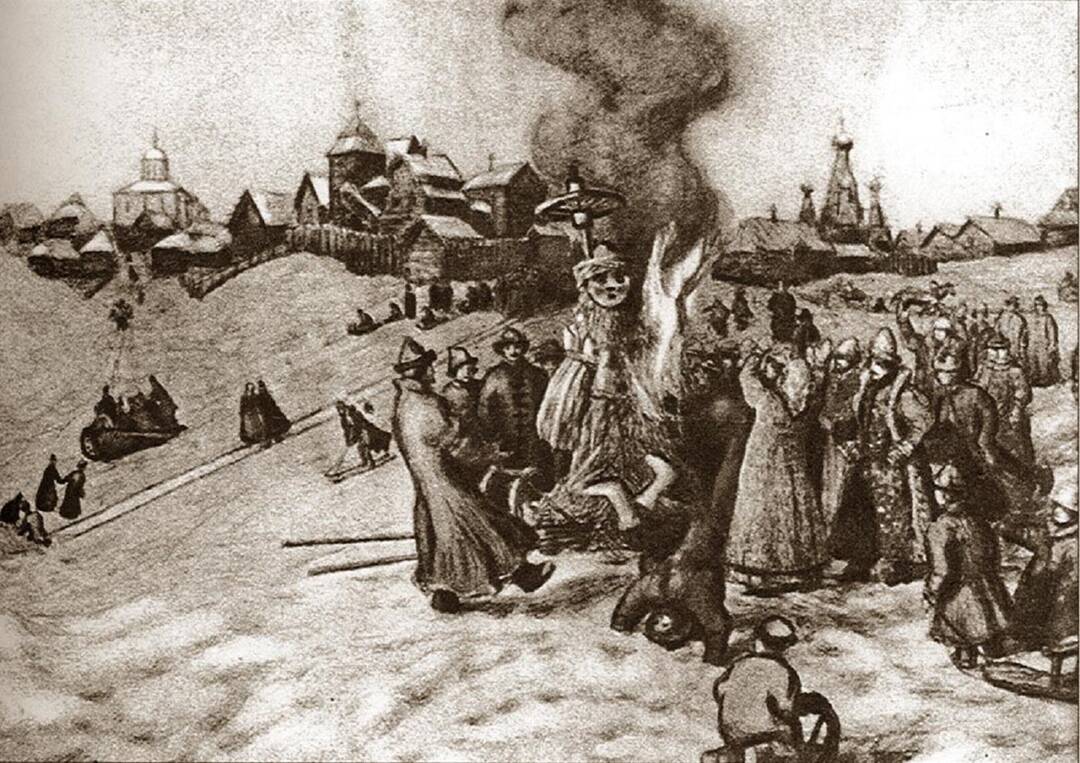

Традиция сжигать чучело Масленицы тоже древняя. В старину это божество называли Мареной. В одних регионах куклу закапывали в землю, в других — разрывали на части и разбрасывали по полю. Иногда Марену или Масленицу изображал человек, а его «похороны» были чисто символическими.

Апполинарий Васнецов. «Сжигание чучела на Масленицу»

Изучая архаичные обряды Масленицы, фольклорист Владимир Пропп выдвинул теорию о происхождении праздника. Пропп считал, что Масленица возникла как земледельческий обряд для плодовитости. Она входила в единый цикл с другими аграрными праздниками: Семиком, Троицей, Иваном Купалой и «похоронами Костромы».

Существовало поверье, что мертвые, находясь в земле, могут влиять на плодородие почвы. Блины были поминальным блюдом, их носили на могилы или оставляли на окне, чтобы заручиться помощью покойных в земледельчестве. В последний день Масленицы — Прощеное воскресенье — ходили «прощаться» на кладбище.

Знаменитая поговорка «первый блин комом» дошла до нас в искаженном виде и приобрела совершенно другой смысл, позволяющий начинающим хозяйкам списывать свои неудачи в приготовлении первого блина на русские традиции.

На самом деле, поговорка должна звучать так: «первый блин комАм». «Комами» наши предки называла медведей, а праздник весеннего равноденствия называли «Комоедицей». Когда-то, отмечая Масленицу или Комоедицу, славяне по утру шли в лес и оставляли подношение медвежьему богу Коме на пеньках. От этой традиции и пошло выражение «первый блин Коме».

«Похороны» чучела Масленицы также должны были обеспечить хороший урожай.

Сравнивая русские и античные материалы, можно проследить фазы рождения божества растительности. Древнейшая фаза состоит в том, что воплощением силы является дерево. У нас это чаще всего березка — как дерево, ранее других одевающееся в нарядную зелень… <…> Следующая фаза состоит в том, что сила мыслится живущей в дереве. Воплощение силы, отделяемой от дерева, приобретает облик человеческого существа. Чаще мы имеем не живого человека, а изображение его — куклу. <…> Следующая фаза состоит в том, что это антропоморфное существо получает имя: Ярило, Кострома, Иван, Марена, Купало. Постепенно связь с деревом может забываться, и тогда куклы эти могут делаться из любого материала, например, из тряпья.

(Владимир Пропп, «Русские аграрные праздники»)

Со временем куклы стали делать из злаков — «предела желаний и стремлений» землепашца.

Земледельческие праздники проходили в период посевной и первичного роста сельскохозяйственных культур. В другое время славяне словно забывали о божестве растений, в отличие от древних египтян и греков, которые чествовали земледельческих богов наравне с остальными обитателями пантеонов.

Большинство специалистов сходятся во мнении, что изначально Масленица отмечалась в районе 22 марта — дня весеннего равноденствия. В марте начинался и новый год по славянскому календарю. По другой версии, праздник приходился на 24 февраля, когда чествовали «скотьего бога» Велеса.

С принятием христианства Масленицу привязали к церковному календарю и стали отмечать в последнюю неделю перед Великим постом. У праздника появилось новое значение: повеселиться и вдоволь наесться перед семинедельным говением, прогнать зиму и ускорить наступление весны. Чучело Марены, которое ранее воплощало силу плодородия, стало ассоциироваться с зимним холодом и мраком.

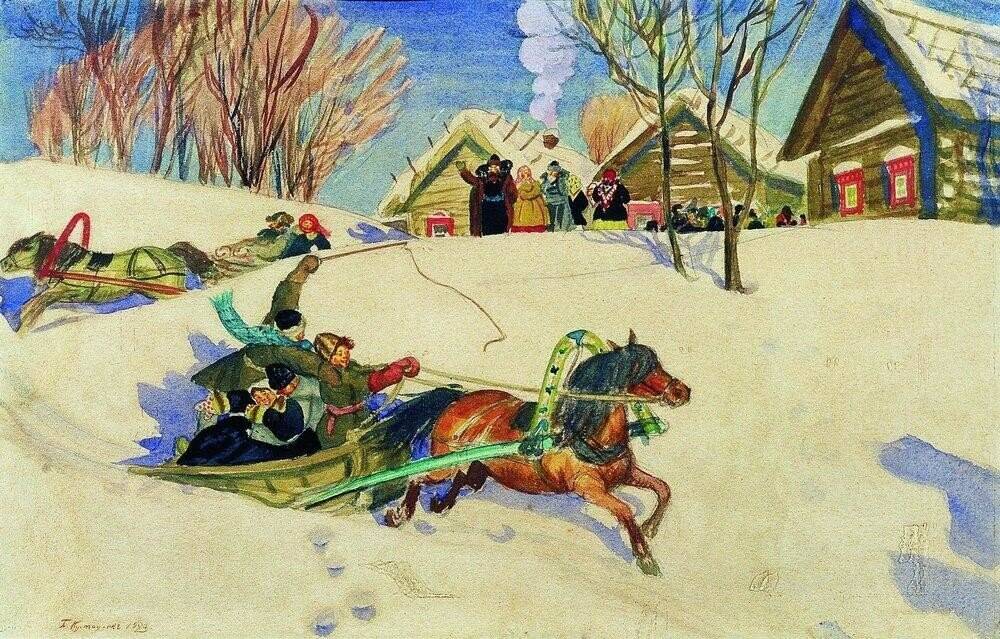

Б. Кустодиев. «Масленица»

Но и в XIX веке крестьяне помнили о связи Масленицы и будущего урожая. Кулачные бои устраивали, чтобы сила участников переходила к пшенице. В танцах и хороводах должны были участвовать только высокие парни, чтобы «лен был высокий», а бражничали, «чтоб скотина плодилась». На Масленицу также чествовали молодоженов, веря, что их детородная сила передастся земле.

К. Коровин. «Праздничное гулянье»

Каждый день масленичной недели несёт свою традицию:

· Понедельник («Встреча») – народ собирается, строит чучело Масленицы – символ уходящей зимы.

· Вторник («Заигрыши») – молодёжь играет в народные забавы, устраиваются смотрины невест.

· Среда («Лакомка») – хозяйки угощают блинами, столы ломятся от угощений.

· Четверг («Разгуляй») – масштабные гулянья, кулачные бои, скачки и хороводы.

· Пятница («Тёщины вечёрки») – зятья приходят к тёщам на блины, укрепляя родственные связи.

· Суббота («Золовкины посиделки») – невестки принимают родных мужа, одаривают подарками.

· Воскресенье («Прощёное воскресенье») – день прощения и очищения, кульминация праздника с сожжением чучела зимы.

Подпишитесь на наш телеграм-канал https://t.me/history_eco

Еще по теме:

Иван Купала — тайны славянского праздника

Заложные покойники, русалья неделя, мавка и лисунка: славянская демонология

Leave a reply

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.