Aquilaaquilonis. Загробный мир у древних индоевропейцев

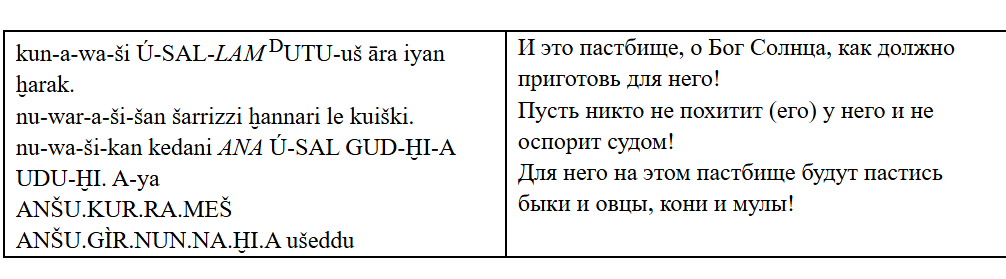

В одном из хеттских похоронных обрядов за обращением плакальщиц к умершему царю «Когда ты пойдёшь на пастбище» (mān-wa-kan Ú-SAL-wa (var. Ú-SAL-un) paiši) следует просьба к божеству:

(KUB III 24 II 1-4)[1]

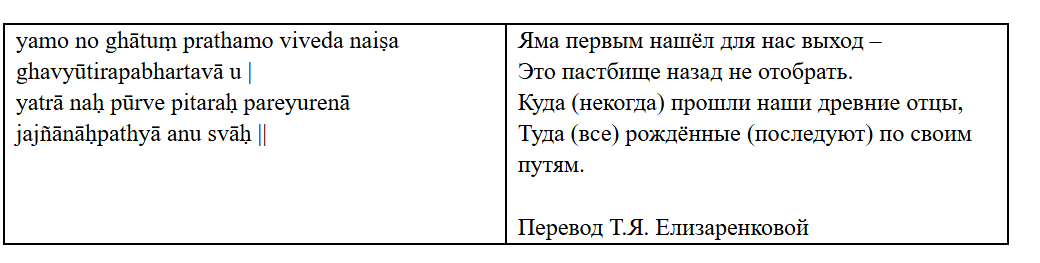

Пастбище (индоар. gávyūti-) упоминается в одном из самых известных эсхатологических текстов Ригведы, говорящем о царе загробного мира Яме как первом умершем:

(Ригведа, 10.14.2)

Примечательно сходство утверждения «Это пастбище назад не отобрать» в Ригведе с пожеланием «Пусть никто не похитит (его, т.е. пастбище) у него и не оспорит судом!» в хеттском обряде. Возможно, оба этих текста восходят к индоевропейской погребальной молитве. Память об иранском аналоге индоарийского Ямы Йиме как о владыке загробного пастбища может отражать его постоянный эпитет «добростадный» (huuąϑβa-).

В приведённом хеттском тексте пастбище обозначается шумерограммой Ú-SAL (акк. usallu). Из других текстов нам известно, что за ним скрывается хеттское слово среднего рода wellu, позднее превратившееся в слово общего рода welluš «пастбище, луг». По всей видимости, оно возникло путём ассимиляции из *welnu и родственно др.-сканд. vǫllr (< *uolnu) «пастбище, луг».

Греческое слово того же индоевропейского происхождения дало название Елисейских полей – блаженной потусторонней страны. Впервые они упоминаются в пророчестве Протея в «Одиссее»:

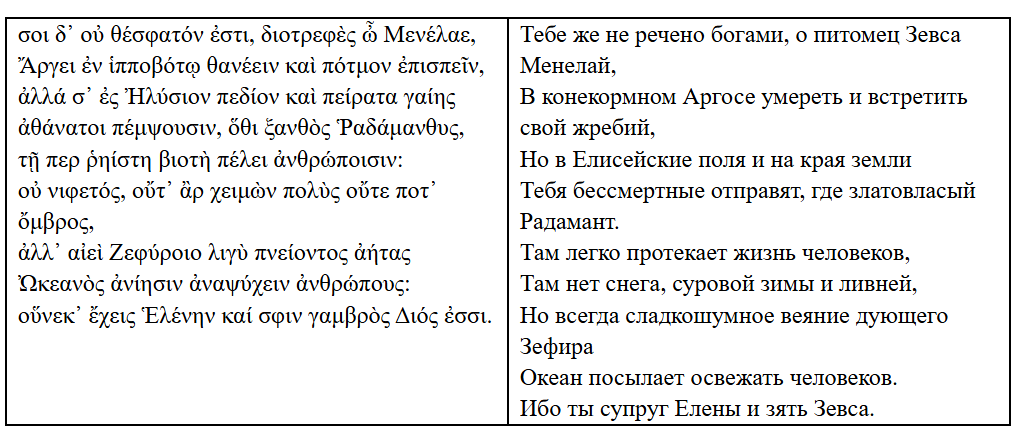

(Одиссея, 4.561-569)

Отметим, что, как и в хеттском тексте, блаженное послебытие даруется здесь царю по божественному слову (θέσφατόν ἐστι).

В выражении Ἠλύσιον πεδίον второе слово значит «плоскость, равнина», а для первого можно предположить развитие ἠλύσιο- < *Ϝαλνυ-τιο- < *wl̥-nu-tiyo- «луговой» от *wl̥-nu- «пастбище, луг» > гр. ἠλύ- (тж. хет. wellu, др.-сканд. vǫllr). Таким образом, Ἠλύσιον πεδίον (< [Ϝ]ηλύσιον πεδίον) означает буквально «луговая равнина» или загробное пастбище усопших, особенно царей.

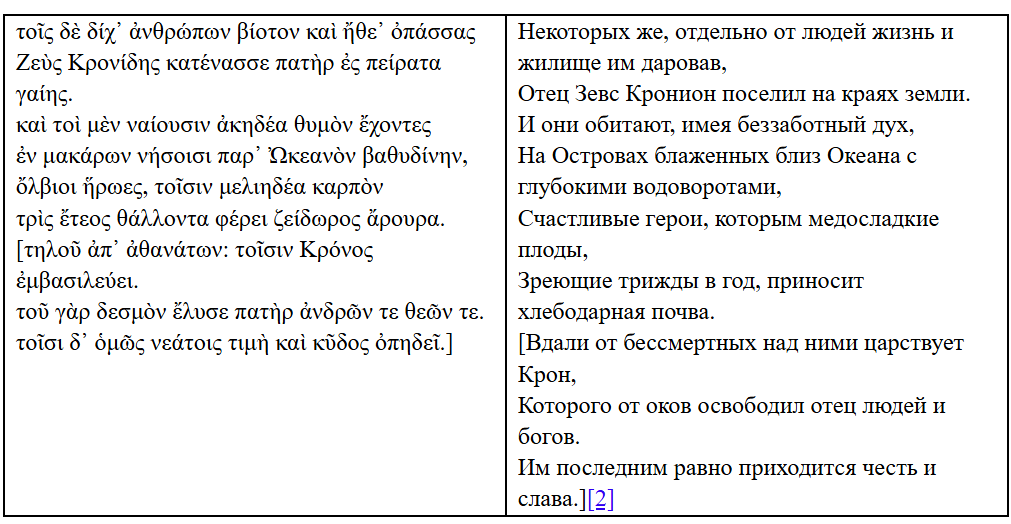

Елисейские поля упоминаются у Гомера единственный раз. В следующий раз они появляются в греческой литературе только у Аполлония Родосского, а часто начинают упоминаться только в позднеклассических текстах. В качестве, по всей видимости, их синонима чаще встречается выражение Острова блаженных, впервые засвидетельствованное в «Трудах и днях». Гесиод рассказывает, что из четвёртого поколения (героев-полубогов) большинство было погублено войной:

(Труды и дни, 168-176)

Следующим после Гесиода Острова блаженных упоминает Пиндар (Олимп. 2.70-71). Иногда они прямо отождествляются с Елисейскими полями, именуемыми также Елисейским лугом (ср. у Лукиана: Ἠλύσιος λειμών… ἐν μακάρων νήσοις).

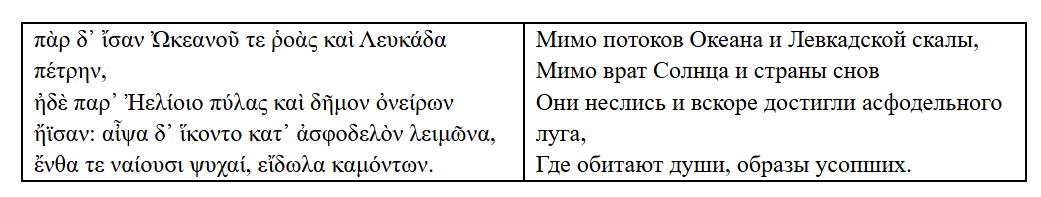

«Лугом» загробный мир именует уже Гомер в сцене нисхождения в Аид душ убитых Одиссеем женихов:

(Одиссея, 24.1-14)

В дальнейшем именование загробного мира «лугом» встречается в греческой литературе повсеместно. Слово λειμών «влажное, травянистое (злачное) место, луг» родственно словам λιμήν «пристань» и λίμνη «стоячая вода, озеро, болото» и восходит к ПИЕ глагольному корню *leyH- (> рус. лить).

У Гомера образ загробного мира как хорошо орошаемого луга противоречит его образу как безрадостной и бесплодной области, где растут пустынные асфодели (ἀσφοδελός – слово неиндоевропейского происхождения). Последний близок к месопотамским представлениям и мог быть заимствован в греческую мифологию из догреческого субстрата. Первый же имеет определённо индоевропейское происхождение, о чём также свидетельствует именование у Гомера Аида «славным конями» (κλυτόπωλος) (Ил. 5.654; 11.445; 16.625); ср. в приведённом хеттском тексте: «Для него на этом пастбище будут пастись быки и овцы, кони и мулы!».

Таким образом, для индоевропейцев ещё до отделения анатолийцев (т.е. уже в V тыс. до н.э.) мы можем реконструировать веру в то, что бессмертные души усопших попадают на изобилующее водой и растительностью пастбище или луг, где пасутся кони и крупный и мелкий рогатый скот.

Отсюда следует, что и наша заупокойная молитва, в которой Бога просят упокоить душу скончавшегося «в месте злачнем», имеет древнейшее индоевропейское происхождение.

Примечания:

[1] Цит. по: Jaan Puhvel. “Meadow of the Otherworld” in Indo-European Tradition // Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung. 83. Bd., 1. H. 1969. S. 65.

[2] Последние три строки встречаются не во всех рукописях и могут быть позднейшей вставкой.

Еще по теме:

1000 богов, женщины-соправители и практическая магия: из жизни хеттов

Подпишитесь на наш телеграм-канал https://t.me/history_eco

Leave a reply

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.