Николай Левашов. Белые люди Средней Азии

Предисловие А. Колтыпина

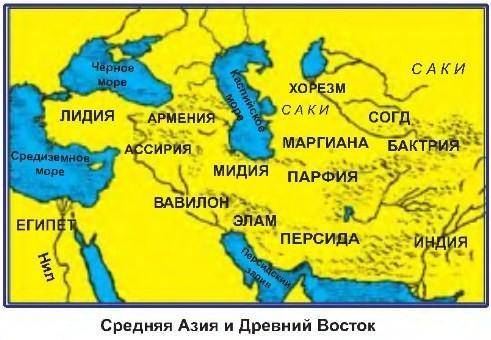

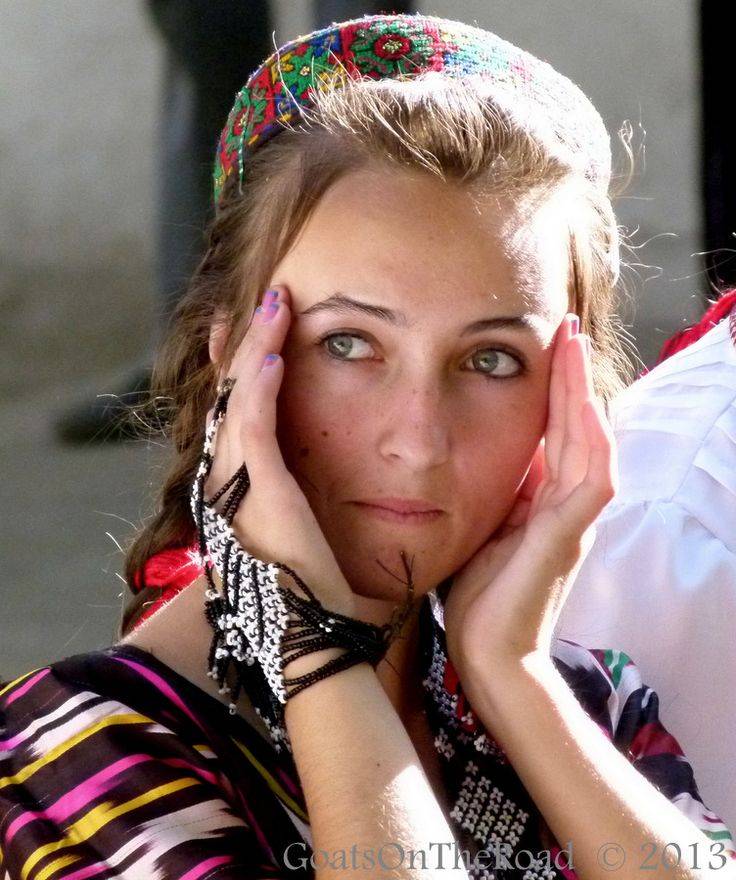

Содержательная работа Николая Левашова, в которой он рассказывает об историческом наследии Средней Азии — существовашем в I тысячелетии до н.э. процветающем государстве Согдиана с множеством укрепленных городов с развитой системой водоснабжения, прогрессивными сельским хозяйством с искусственным орошением, добычей полезных ископаемых и металлобработкой (золото, серебро, железо, олово, медь, ртуть и др.), производством тканей, ковров, посуды из стекла и керамики и многим другим. Он показал, что основным населением Согдианы и других Средне-Азиатских государств II-I тысячелетия до н.э. (Бактрия, Хорезм и Маргиана) были арии, скифы, саки и другие индоевропейские народы, которых советские учёные-антропологи Г.Ф. Дебец, М.Г. Левин, В.В. Гинзбург и др. относят к андроновской культуре, охватывавшей в 17-9 веках до н.э. Казахстан, Западную Сибирь, западную часть Средней Азии и Южный Урал. Н.Левашов высказывает предположение, что арии (скифы, саки и др.) «сформировались на территории Казахстана и Средней Азии», то есть здесь была их вторая родина (после исхода с «Арийан Вэджа» – «Арийского простора» на севере и востоке), что подтверждается работами многих других авторов. Это были европеоиды, люди белой расы.

***

Во II-I тыс. до н.э. на на территории современной Средней Азии процветали государства Согдиана (сейчас разделена между Узбекистаном и Таджикистаном), Бактрия (южные части современных Таджикистана и Узбекистана), Хорезм (сейчас находится на территории современного Таджикистана) и Маргиана (современный Туркменистан).

Современные таджики, узбеки и туркмены стараются возвести свою этническую историю к древнейшим временам, удлиннить её на тысячелетия, объявить себя наследниками древних людей, кто основал и развивал процветавшие государства на той территории, где они сейчас живут. А государства действительно были процветающие.

Согдиана

Например, в Согдиане, столицей которой был современный Самарканд, уже в 7-6 веках до н.э. было много укрёплённых городов с развитой системой водоснабжения – вода поступала по широким каналам и специальным гидротехническим сооружениям из обожжённого кирпича. А сельское хозяйство, которое занимало основное место в экономике страны, успешно развивалось за счёт искусственного орошения. В стране выращивали практически всё – пшеницу, ячмень, просо, горох и, конечно же, овощи и фрукты. Согдиана славилась своими виноградниками и своим вином. Кстати сказать, устройство современных такджикских винодавилен не изменилось с тех ещё пор.

Наряду с виноградниками, согдийцы посадили множество плодовых садов, качество фруктов которых было настолько высоким, что поражало иностранцев своим видов и вкусом, и их охотно покупали. Так Согд производил «золотые» персики, которые «были так велики, как гусиные яйца, цвет их походил на золотой». Также согдийцы экспортировали белые и жёлтые вишни. Область Самарканда была настолько хорошо ухожена, радуя глаз множеством возделанных полей и прекрасных садов, что арабские завоеватели называли её «садом эмира правоверных».

Кроме сельского хозяйства Согд славился своей металлообработкой – в горах добывали золото, серебро, железо, олово, медь, ртуть и самоцветы. Согдийские мастера изготавливали самые разные изделия, как гражданской, так и военной направленности – серпы, ножи, наконечники для копий и стрел, кинжалы, кольчуги и т.д. При этом мастерство согдийских ремесленников было известно далеко за пределами страны.

Кроме металлообработки, согдийцы занимались изготовлением хлопчатобумажных, шерстяных и шёлковых тканей, а также великолепных ковров, причём всё производилось из местного сырья. Занимались они и гончарным производством (известна их глазурованная керамика), а также производством цветного стекла, о чём свидетельствуют археологические находки.

Кроме того, согдийцы были искусными торговцами, что неудивительно, поскольку через Согдиану проходил участок Великого Шёлкового пути от Мерва до Китая, и они фактически держали его в своих руках. Самарканд был одновременно и торгово-ремесленным центром страны и основным узлом Шёлкового пути. Именно там сосредотачивались заморские товары и изделия местных производителей. Торговали они и с Западом, со странами Средиземноморья.

Славился Согд и своими ярмарками. Чем там только не торговали. На ярмарки свозились разнообразные ткани – шерстяные, щёлковые, хлопчатобумажные, привозили и готовые изделия, а также кожи, в том числе и шагрень, гончарные изделия, изделия из кости, дерева и металла. Продавали и высокопородных согдийских коней, а также самаркандских овец с громадным тяжёлым «хвостом» (т.н. курдючные овцы). Самарканд поставлял во внешний мир золото, нашатырь, благовония, белый жемчуг, замшу, ковры.

По мнению китайского монаха-паломника 7 века Сюаньцзяна, половина жителей Согдианы занималась земледелием, а вторая половина – торговлей. В Самарканде родившимся мальчикам намазывали язык «каменным мёдом», а на ладонь клали клей, чтобы она крепко держала денежку. С 5 лет они изучали книги, а когда подрастали, их отправляли учиться торговать. Достигнув 20 лет, юноши уезжали в соседние владения, где могли надеяться на прибыльную торговлю.

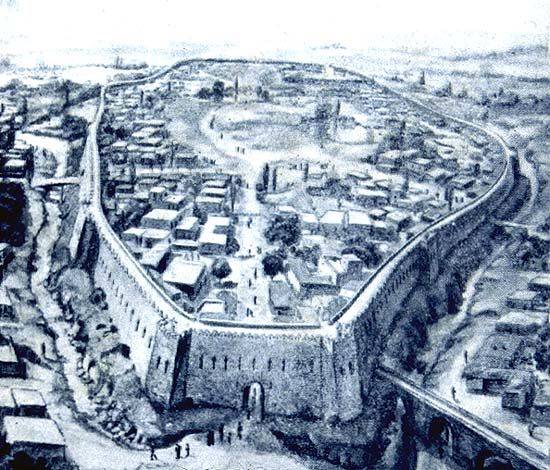

Одной из самых главных достопримечательностей Согдианы была её столица – Самарканд (Мараканда). Уже в 7-6 веке до н.э. немного севернее современного Самарканда располагалось городище площадью более 200 га, окружённое монументальными крепостными стенами с внутренними коридорами и башнями, с цитаделью и городскими кварталами, храмами, водоёмами и торговыми площадями, и ремесленными мастерскими. Было установлено, что город пересекался прямыми мощёными улицами и делился на кварталы.

Городище носило имя легендарного туранского царя Афрасиаба. С севера и востока оно было защищено обрывами речных протоков, с юга и запада город имел глубокие овраги. В настоящее время Афросиаб выглядит как множество непрезентабельных жёлто-серых пригорков, которые, однако, хранят много интересных тайн, способных пролить свет на прошлое центрально-азиатских народов.

Раскопки Афросиаба начались ещё в конце 19 столетия, когда в Среднюю Азию пришла Россия и продолжались в советское время. Археологи подтвердили слова древних трактатов о том, что древний Самарканд был одним из самых больших торговых и культурных центров Средней Азии. Они нашли множество ремесленных мастерских, различных зданий и культовых сооружений. Разветвлённая система каналов и бассейнов снабжала население водой. На городище были найдены образцы глиняной посуды, украшенной орнаментами, терракотовые статуэтки, фрагменты оссуариев – вместилища для захорогегия скелетированных останков, изделия из стекла, различные орудия труда, женские украшения, монеты.

В 1965 г. в центре Афросиаба вскрыли один из холмов, который скрывал под собой настоящие археологические сокровища. Археологи раскопали здания, сделанные из самана, разноцветные стенные картины, надписи на согдийском языке, и стеклянную посуду, включая крошечные стаканы из стекла и чернильницы. Более того, стены зданий были украшены прекрасными фресками, нарисованными красками на основе клея, которые наносились на глиняную поверхность стен.

Археологов удивили не только устойчивость и прочность красок, но и комбинация ярких и богатых цветов, тонко проработанные детали, выразительность, с которой изображены действующие лица и фигуры. Всё это свидетельствует о высоком уровне развития искусств в древнем Самарканде.

Эти находки датировались 6-7 столетиями н.э. Исследователи фресок предполагают, что на стенах изображены различные посольства, прибывавшие к правителю Согдианы, а именно – посольства из Чаганиана – государства в Тохаристане, посольство из Китая или Восточного Туркестана, посольство из Кореи.

Согдийцы были не только успешными торговцами, но и умелыми воинами, с оружием в руках отстаивавшими независимость своей страны. Сначала они сопротивлялись Ахеменидам – Киру и Дарию, и весьма успешно.

Всем известна легенда о смерти Кира от руки воинов царицы массагетов Томирис. Дарий также столкнулся с упорным сопротивлением согдийцев. Грекоязычный писатель 2 в. н.э македонского происхождения Полиэн, автор сочинения «Военные хитрости» описал историю пастуха Ширака. Юноша вызвался быть проводником персов и после недельного пути преднамеренно завёл врагов в безводную пустыню, за что и поплатился жизнью. Однако персы всё же покорили Согд и вместе с Парфией, Хорезмом и Арией он был включён в 11-ю сатрапию Державы Ахеменидов.

В пятом столбце Бехистунской надписи рассказывается о походе Дария: «говорит Дарий царь… затем я с войском отправился против страны саков. Затем саки, которые носят остроконечную шапку, выступили, чтобы дать битву. Когда я прибыл к реке, на ту сторону её со всем войском я перешёл. Затем я наголову разбил часть саков, а другую часть захватил в плен… вождя их по имени Скунха взяли в плен и привели ко мне. Тогда я другого назначил (их) вождём, как (на то) было моё желание. Затем страна стала моей».

Согдийцы платили империи дань серебром, драгоценными камнями и воинами. Именно они оказали самое упорное сопротивление Александру Македонскому с момента его появления на их земле. Согдийский аристократ и военачальник по имени Спитамен организовал и возглавил мощное сопротивление грекам, к которому присоединилась Бактрия. Войска Спитамена смогли нанести серьёзное поражение войскам Македонского (единственные, кстати, кто смог это сделать). Однако, Спитамен был убит, но не в бою, а по разным сведениям – то ли собственной женой, то ли союзниками-кочевниками, и греки смогли подчинить себе богатый и цветущий край. Позже такое же упорное сопротивление согдийцы оказывали и арабским завоевателям в 7 в н.э.

Арии, скифы, саки… — «предки» узбеков, таджиков и туркмен

Так кем же они были, эти древние мужественные воины, успешные торговцы и умелые ремесленники и земледельцы, историческими потомками которых так желают стать современные узбеки и таджики?

Кого же называют они своими древними предками, и кто составлял самый первый этнический плат территорий, на которых они проживают? Справедливости ради нужно сказать, что среди этнических узбеков и таджиков тюркского происхождения действительно живут далёкие потомки тех народов, которые жили здесь с глубокой древности, хотя сейчас их вытеснили в горные районы.

Таджики, например, недвусмысленно заявили, кого они выбрали себе в предки. Президент Таджикистана Рахмонов объявил 2006 год годом Арийской культуры. Власти мусульманской страны приложили много усилий для того, чтобы каждый таджик знал о своём благородном арийском происхождении.

В общем-то, в одном правы власти Таджикистана. В древности на этих землях действительно проживали арии, пришедшие в эти места со своей северной прародины «Арийан Вэджа» – «Арийский простор», спасаясь от негативных климатических условий: «Там – десять зимних месяцев и два летних месяца, и они холодны – для воды, холодны – для земли, холодны – для растений, и это середина зимы и сердцевина зимы, а на исходе зимы – чрезвычайные паводки». И тогда арийцы двинулись на юг, в тёплые края.

О том, кто именно пришёл и заселил оазисы и степи Средней Азии, говорится в «Авесте», древнеиранских и индийских источниках, в трудах древних греков, римлян и китайцев.

Греки называли все народы из «глубин Азии» вообще, и народы Средней Азии в частности, скифами, хотя и выделяли на закаспийской территории скифские племена даев, массагетов и саков. Древние греки даже упоминали о саках в своих поэмах, в частности древнегреческий поэт Хэрил (5 в. до н. э.) писал:

- «И Саки, пастыри овчии, скифского рода, но обладали

- Богатой пшеницею Азии, высланцы тех кочевых,

- Что самые между людей справедливые».

Персы же среднеазиатские народы называли саками (в персидских источниках слово скиф не используется), которые сыграли далеко не последнюю роль в истории Персидской империи. Ведь в своё время Персидской империей почти пол-тысячи лет правила династия Ар-сак-идов.

Древние персы разделяли саков на четыре группы: саки-хаомаварга, «варящие хаому», населявшие долину реки Мургаб (река в Туркмении и Афганистане); саки-тиграхауда, «в остроконечных шапках» (саки Бехистунской надписи Дария), проживавшие в предгорьях Тянь-Шаня (часто отождествляются с массагетами античных авторов); саки-парадарайя, «которые за морем (за рекой)»; и саки-парасугудам, «за Согдианой», которые проживали в бассейне Аральского моря в низовьях Сырдарьи и Амударьи. (Bailey, H.W.. North-Iranian traditions, стр. 292-299).

А вообще, жителей этих земель персы называли по имени местности, где они жили – хорезмийцы, согдийцы, бактрийцы и т.д., что написано на Бехистунской надписи Дария, на плитах Накши-и-Рустема и в Персеполя. Но по большому счёту ни греки, ни персы не видели особой разницы между ними. Например, Страбон говорит о том, что хорезмийцы входят «в состав массагетов и саков», а, судя по изображениям согдийцев и бактрийцев на ахеменидских барельефах, эти народы почти не отличались по одежде, головным уборам и вооружению от представителей сакских племён, также изображённых там.

«Авеста» – священная книга зороастризма (7-6 вв. до н.э.) называет народы, живущие в Средней Азии, «шака», «тата» и «даха», а кочевые скотоводческие племена упоминаются как «туры», и территория, на которой они обитали «Тураном».

О саках упоминается в древнеиндийских текстах, таких как «Пураны», «Ману-смрити», «Рамаяна», «Махабхарата», «Махабхашья» и других, где их называют шака (Будда Гаутама был из саков, его отец принадлежал к касте кшатриев. Титул Шакьямуни означает «мудрейший из шакья»).

О саках пишется в китайской «Истории Старшего дома Хань» (1 в до н.э.) в Повествовании о Западном Крае и называют их племенами сэ.

Таким образом, тюркские народы, ныне населяющие территории Средней Азии, полагают своими древними предками саков, хорезмийцев, согдийцев, бактрийцев, которые тысячелетия назад населяли Хорезм, Согд, Ферганскую долину и земли Казахстана.

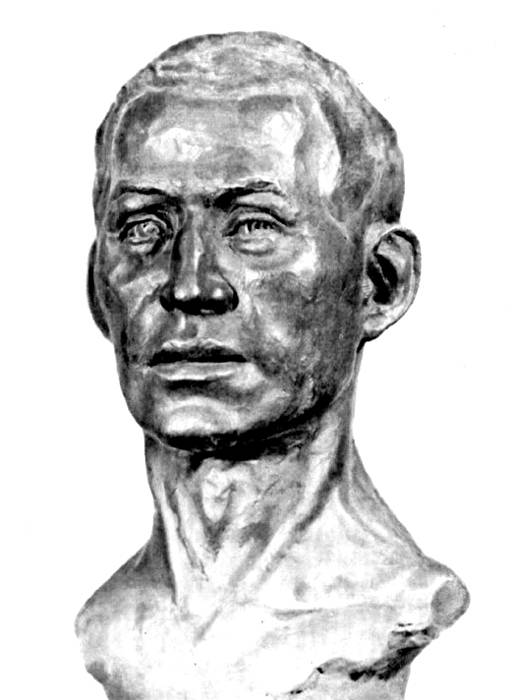

Арии, скифы, саки — наследники андроновской культуры Средней Азии, Урала и Западной Сибири

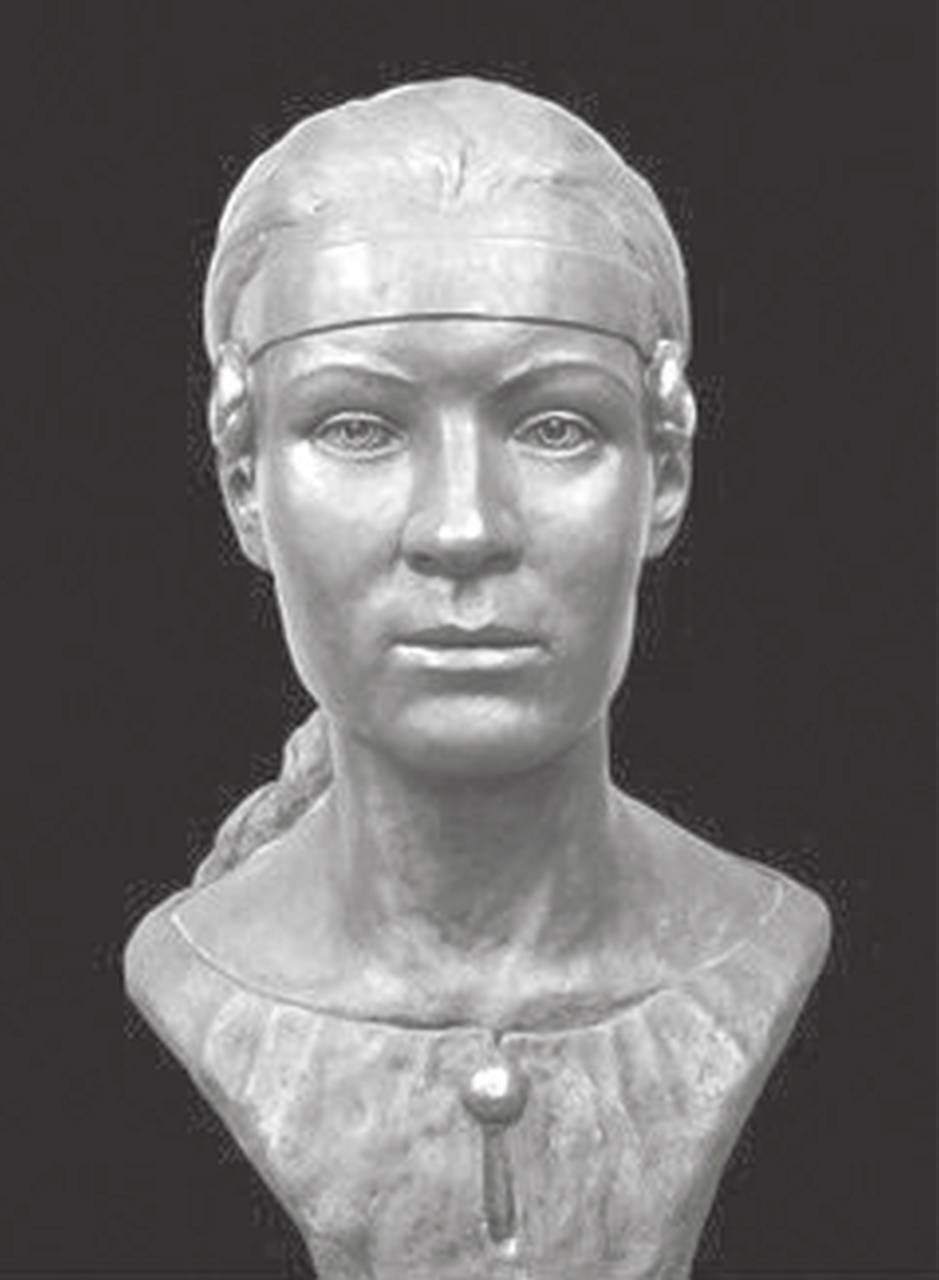

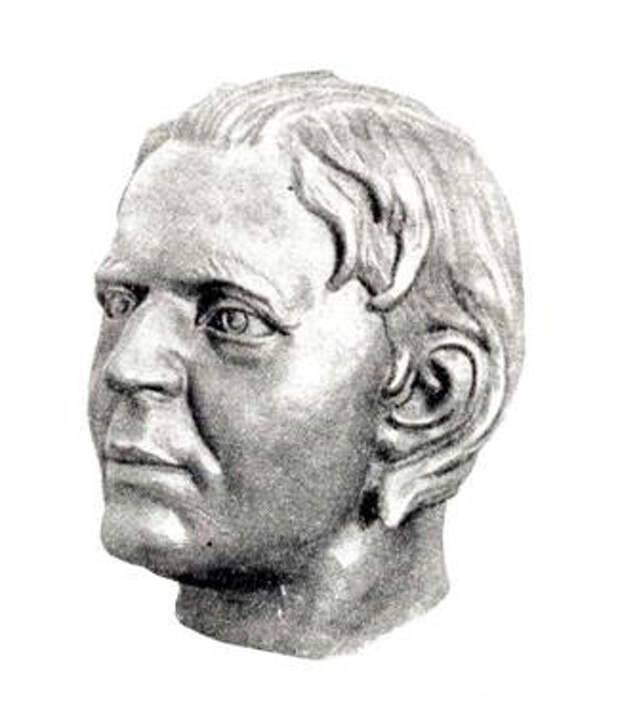

По сведениям советских учёных-антропологов Г.Ф. Дебеца, М.Г. Левина, В.В. Гинзбурга и других, эти самые арии (скифы, саки и др.) сформировались на территории Казахстана и Средней Азии на основе народов так называемой андроновской культуры, которая охватывала в 17-9 веках до н.э. Казахстан, Западную Сибирь, западную часть Средней Азии и Южный Урал. И это были европеоиды, люди белой расы, что прекрасно видно из реконструкций облика скифов и людей андроновской культуры по методу восстановления лица по черепу советского антрополога, археолога и скульптора М.М. Герасимова.

Древнюю Среднюю Азию населяли белые люди

Однако, не только советские учёные доказывали, что древним населением Средней Азии были белые люди. Оказывается, что в Российской империи эта тема довольно широко разрабатывалась и освещалась. Так, в 1910 году в Ташкенте была издана книга известного русского учёного ориенталиста Александра Поликарповича Шишова (5.12.1860-5.1936) «Таджики. Этнографические и антропологические исследование».

Военный врач по профессии и учёный-этнограф по призванию, он «впервые, скрупулёзно, собрал воедино большое количество материалов об этнографии и бытовой культуре таджиков и всесторонне осветил эти вопросы. Значительная часть материалов, использованная им, опубликованная в ХIХ и в начале ХХ века в различных изданиях, ныне является библиографической редкостью и для широкого круга читателей вообще не доступна». В своём труде А.П. Шишов говорит не только о древней и славной истории таджиков, но и о том, кем же они были на самом деле, какое имя носили они прежде, и кто является их потомками и наследниками сегодня. И эти выводы, сделанные ещё 100 лет назад, для нас, оболваненных придуманной историей, звучат очень необычно (см. название раздела).

Подпишитесь на наш телеграм-канал https://t.me/history_eco

Leave a reply

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.