Г.В. Потапов. От Аксума к Эфиопии. Скальные храмы Лалибэлы

Что происходило в Аксуме в VIII–X веках, неизвестно. Есть лишь легенды и предания. Одна из этих легенд гласит: в незапамятные времена прибыло в Эфиопию множество иудейских священнослужителей, которые обратили народ в веру Ветхого завета и бога Яхве. Они породнились с местными племенами и жили так до появления Фрументия — аббы Сэламы, который обратил аксумитов в христианство.

Те, кто не принял новую веру, были изгнаны из страны. Изгнанные расселились в Сымене, Уогэре, Уолькайте и Ласте, где их стали называть фалаша («странники»). В Сымене фалаша обжились и выбрали себе царя Гедеуона. У этого царя была дочь по имени Юдит или Эстер. Некий христианский правитель из Бугыны в Ласте по имени Зэра-Яыкоб, увидя её, сразу взял оную в жёны, не зная, что она фалаша. Под влиянием этой Юдит Зэра-Яыкоб перешёл в иудаизм и сменил имя на Сэломон.

Как раз в то время (вторая четверть X века) умер царь Аксума Дэгнажэн, и трон унаследовал его малолетний сын Анбэса-Ыддым. Узнав об этом, Юдит собрала войско из жителей Сымена и Ласты и повела его на завоевание Аксума. Аксумские князья, спасая царя, бежали из Тигре в Шоа, а троном овладела жестокая и ненавидящая христиан Юдит.

Её кровавое правление, во время которого сжигались церкви и разрушались аксумские памятники, продолжалось 40 лет. После смерти Юдит на трон в Аксуме вернулся радостно принятый народом Тигре Анбэса-Ыддым, царствовавший 20 лет. Жители Ласты и Сымена восстали против Дыль-Нэада, сына Анбэсы-Ыддыма. Дыль-Нэад, как и его отец, бежал в Шоа, а на севере власть перешла в руки правителя Ласты Тэкле-Хайманота, основателя новой династии — династии Загуйе.

Подлинных документов того времени не сохранилось. Есть лишь одно упоминание в «Истории александрийских патриархов» о письме эфиопского царя к христианскому царю Нубии, в котором эфиопский правитель просил нубийского помочь в том, чтобы александрийский патриарх прислал быстрее нового абунэ, так как царица народа бени-хамуйах внезапными набегами опустошает страну, сжигает церкви, преследует христиан, и царь не в состоянии один остановить это нашествие, угрожающее полным уничтожением христианской веры.

Жители Аксума — это семитские переселенцы из Южной Аравии, смешавшиеся с кушитским населением. Язык племени агазьян, геэз, был языком аксумского двора, а позднее, до середины XIX века, он оставался языком учёных, религиозной и светской литературы. На геэз ведутся и литургии. Но в Эфиопии были и другие семитские народы. Это прежде всего народ амхара, живший в Шоа, Годжаме и Бэгемдыре, и народ тиграй — на севере Эфиопии.

К местному кушитскому населению относятся беджа и агау. Историческим центром кушитов считается Ласта. К группе агау относится народ фалаша. Сами себя они считают потомками израильтян, некогда переселившихся в Эфиопию.

Приблизительно в конце X века государство вновь объединилось под властью христианских правителей. Но теперь власть захватили представители народности агау из Ласты, откуда происходит новая правящая династия — Загуйе.

Каким именно образом Загуйе пришли к власти, неизвестно. На этот счёт есть только легенды. Одна из них приводилась выше. Согласно другой, у правителя Аксума, Дыль-Нэада, была дочь Мэсобэ-Уорк, которую отец скрывал от мира, боясь предсказания, что будет лишён власти будущим внуком. Но вот один военачальник полюбил Мэсобэ-Уорк, похитил её, и оба они бежали в Ласту. Дыль-Нэад выступил с войском, однако был разбит и погиб. А трон занял этот военачальник Тэкле-Хайманот — основатель династии Загуйе.

Другая легенда повествует, что Дыль-Нэад бросил свою дочь в море, когда услышал предсказание, что через неё лишится власти. Её спас и воспитал Тэкле-Хайманот, а когда она выросла, женился на ней. Дыль-Нэад, заподозрив измену Тэкле-Хайманота, выступил против него, но в битве погиб. А Тэкле-Хайманот занял престол и основал династию Загуйе.

Цари династии Загуйе продолжали считать христианство своей опорой во внутренней и внешней политике. Несколько правителей этой династии имели титул «кыддус» — святой. Самым известным правителем династии Загуйе был в конце XII — начале XIII века царь Лалибэла. О его чудесном детстве и благочестивой молодости в «Синаксаре» написано так:

«Это день поминовения целомудренного и благословенного, посвящённого в тайну небес Лалибэлы — царя Эфиопии. С самого рождения родители воспитывали его в богобоязни. А когда он вырос, то царь — его старший брат — услышал предсказание, что Лалибэла овладеет троном и царством. Обуял царя гнев, и потребовал он к себе брата. Прибыл Лалибэла и стал перед царём, который стал его обвинять, а затем приказал сечь с 9 часов утра до 3 часов дня.

После чего снова вызвал к себе брата, а когда тот стал перед ним, то изумились царь и его солдаты, не видя никаких следов наказания. Ибо охранял его ангел Господень. “Прости меня, брат, за то, что я сделал с тобой”, — сказал Лалибэле царь, и тогда воцарились мир и согласие между братьями».

Далее житие рассказывает, что Лалибэла, когда занял престол, щедро одарил бедных и нуждающихся, а в честь бога построил 11 церквей, не похожих одна на другую.

Действительно, Лалибэла прославился постройкой знаменитых монолитных церквей Эфиопии. Вырубленные в скалах, эти церкви в те времена были вершиной архитектуры. Этот церковный ансамбль находится в городе, носящем имя Лалибэлы (бывший город Роха).

Строились эти церкви методом вырубания в скалах сверху вниз наружных стен. А затем вырубался интерьер, включая колонны, арки и алтари. Вырубленные из единого монолита, церкви выглядят так, будто построены из отдельных камней. Всё в них, включая детали, тщательно вырезано из камня, причём имитируются своды, деревянные связи и наличники, тяги и другое.

Самый большой и великолепный собор Лалибэлы — Мэдхане-Алем (храм Спасителя) — имеет такие размеры: длина 33,7 метра, ширина 23,7 метра, высота 11 метров. Именно здесь находится камень, на котором, по преданию, сам Христос благословил Лалибэлу, и здесь же якобы похоронен архитектор всего ансамбля Сиди-Мэскэль.

Архитектура и декор церквей Лалибэлы свидетельствуют о бесспорном продолжении аксумского стиля. То есть период правления ластенской династии Загуйе можно считать историческим продолжением прежней аксумской государственности и культуры.

Лалибэла был последним могущественным правителем династии Загуйе. После него трон занял, вероятно, его племянник Нэакуто-Леаб. К тому времени (XIII век) усилились конфликты внутри самой династии Загуйе. Так, сын Лалибэлы Йитбарэк претендовал на престол, занятый его двоюродным братом Нэакуто-Леабом. Знать Ласты разделилась на два боровшихся за власть лагеря. Но сохранились об этом только легенды.

В одной из них говорится следующее: в царствование Нэакуто-Леаба в Шоа жил Йикуно-Амлак, потомок в девятом колене Дэль-Нэада, последнего правителя Аксума. Отец Йикуно-Амлака, боясь за жизнь сына, которой угрожали правители Ласты, отдал его на воспитание в монастырь святого Стефания, что на острове озера Хайк, поручив заботу о нём знаменитому монаху аббе Ийесусу-Моа. Однажды в монастырь святого Стефания прибыл абба Тэкле-Хайманот, основатель монастыря Дэбрэ-Асбо в Шоа, имевший особые заслуги перед церковью, поскольку он успешно обратил в христианство народ Шоа — амхара.

Оба священнослужителя — видные деятели того времени — пришли к согласию, что ввиду близкого и опасного соседства Ласты будет лучше, если подрастающий Йикуно-Амлак покинет монастырь на озере Хайк, чтобы вместе с Тэкле-Хайманотом отправиться в Шоа. Там абба Тэкле-Хайманот познакомил Йикуно-Амлака со знатью областей Шоа и Йифат. После чего Йикуно-Амлак, оставаясь неузнанным, появился при дворе в Ласте, где познакомился с придворным церемониалом.

Тем временем абба Тэкле-Хайманот, вознамерившись возвести на престол Йикуно-Амлака, распространял среди знати мнение об узурпаторском характере власти представителей рода Загуйе, происходящих из народа Ласты агау. В то время как жив потомок прежних правителей, законный наследник престола, представитель древней династии. Тэкле-Хайманот даже явился ко двору и заявил Нэакуто-Леабу, что эфиопский трон принадлежит не ему. И Нэакуто-Леаб — богобоязненный царь, — опасаясь, как бы слова аббы Тэкле-Хайманота не принесли несчастья, согласился, чтобы после его смерти власть перешла в руки Йикуно-Амлака.

Далее легенды повествуют двояко. По одной Нэакуто-Леаб пожелал передать трон Йикуно-Амлаку, чтобы он не достался двоюродному брату Йитбарэку. По другой народ в Ласте восстал против царя, и, когда Йикуно-Амлак также выступил против него с армией из Шоа, войска Нэакуто-Леаба предали его и отказались сражаться. Тогда Йикуно-Амлак убил укрывшегося в соборе святого Кирилла Нэакуто-Леаба и сел на трон предков.

Все эти версии повторяют тезис о поддержке, оказанной Йикуно-Амлаку духовенством и монахами, особенно аббой Ийесусом-Моа из Хайка, аббой Тэкле-Хайманотом из Шоа, аббой Йоханнысом из Дэбрэ-Дамо, аксумским ныбурэ ыд и главой эфиопской церкви абунэ Керлосом (Кириллом). Таким образом, на троне Эфиопии воссели правители, считавшиеся наследниками аксумской династии. Одновременно с концом правления династии из народа агау центр Эфиопии вновь передвинулся из Ласты на юг — в Шоа.

Новому повелителю Эфиопии удалось получить власть благодаря сильной поддержке христианского духовенства. В обмен на это Йикуно-Амлак заключил с духовенством договор, передававший в собственность церкви третью часть земель в Эфиопии.

В рамках этого договора Йикуно-Амлак признал за эфиопским духовенством право на два государственных поста: ычэге и акабе сэат.

Высокое значение должности ычэге, главы эфиопских монахов, формально выражалось, в частности, в том, что этот сановник во время придворных торжеств сидел по правую руку от императора. Акабе сэат обладал правом разрешать религиозные споры в эфиопской церкви и издавать юридические постановления, а также составлять распорядок дня при дворе императора.

В эфиопской традиции год заключения договора Йикуно-Амлака с церковью называется «годом священного союза». Договор был заключён незадолго до коронации Йикуно-Амлака в 1270 году. В год священного союза сан ычэге получил Тэкле-Хайманот из монастыря Дэбре-Асбо в Шоа, а пост акабе сэата занял Ийесус-Моа из монастыря святого Стефания с озера Хайк.

1270 год — год священного союза — открыл в истории Эфиопии новый период, когда всё большую роль в судьбе страны стал играть народ амхара из Шоа.

Несмотря на то, что в Эфиопии часто менялось соотношение политических сил, что страна населена различными этническими группами, что её горный рельеф благоприятствовал возникновению сепаратистских движений, в Эфиопии возникла довольно сильная политическая и культурная традиция, которая объединяла эфиопское государство в течение многих веков. Эта традиция состояла в объединении более или менее самостоятельных правителей, знатных родов и феодалов под властью императора — ныгусэ нэгэст, или «царя царей».

Год священного союза был важным моментом в истории формирования эфиопского государства. Он открыл период экономической и политической взаимозависимости государства и церкви. В рамках этой взаимозависимости в начале XIV века была создана и записана аксумским ныбурэ ыд Йисхаком на языке геэз легенда о древнем происхождении новой династии.

В этой легенде был использован взятый из библии рассказ о царе Соломоне и царице Савской. Эта легенда обосновывала бесспорное и исключительное право на занятие трона потомков Йикуно-Амлака, который якобы вёл своё происхождение по прямой линии от Менелика I, легендарного сына царицы из государства Саба и Соломона.

Именно тогда была написана книга «Кыбрэ нэгэст», то есть «Слава царей», одно из наиболее популярных в Эфиопии на протяжении веков произведений, игравшее важную политическую и культурную роль в истории страны. Политическую — потому что эта широко разрекламированная легенда гласит, что жители Эфиопии являются потомками избранного народа, а её правители принадлежат к Соломоновой династии, основатель которой — божий избранник.

Таким образом, с одной стороны, легенда о царице Савской и царе Соломоне стала отличным инструментом легитимации правящей династии, с другой стороны, внушая народу его избранность, она явилась важным инструментом централизации и унификации Эфиопской империи. Формальным выражением роли, которую «Кыбрэ нэгэст» играла в политической истории Эфиопии, является факт изображения на печатях некоторых эфиопских императоров надписи: «Победил лев из колена Иудова».

О времени правления Йикуно-Амлака (правил в 1270–1285 годах) почти ничего не известно. Ясно только, что он сделал центром государства округ Тэгулет (в северном Шоа) и стремился к укреплению центральной власти. Легенды сообщают также о договоре между Йикуно-Амлаком и Нэакуто-Леабом. Содержание этого договора говорит о том, что хотя правители Ласты потеряли господствующие позиции в государстве, однако у них ещё имелись достаточные силы, чтобы оставаться независимыми, продиктовав новому императору ряд выгодных для них условий, которые сохранялись в течение длительного времени. Условия эти были таковы:

1) Нэакуто-Леаб сохраняет до конца жизни право на престол и титул правителя Эфиопии;

2) после перехода трона к Йикуно-Амлаку власть в Ласте останется у правителей из династии Загуйе;

3) правитель Эфиопии будет восседать на золотом троне, а правитель Ласты — на серебряном, и у него будет право только на серебряные регалии власти;

4) ластенские феодалы не будут обязаны платить дань правителю Эфиопии и подчиняться его приказам;

5) правитель Эфиопии при встрече с правителем Ласты будет приветствовать его и почитать как брата.

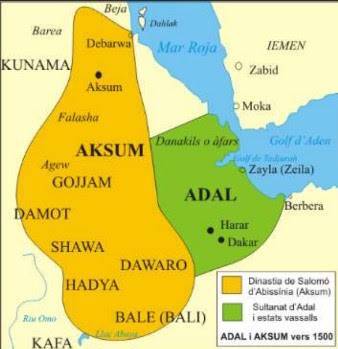

В эпоху правления династии Загуйе и периода «священного союза» эфиопское государство располагалось в горных, северных и центральных районах Эфиопского нагорья, называемых Центральным массивом. А экспансия ислама шла в юго-восточном направлении, заключая в кольцо расположенное в горах христианское государство.

К началу XI века рядом с Эфиопией, вероятно, существовало какое-то объединение исламских государств, во главе которого стояла правительница Бадит бинт Майя. В последующие века на юго-восточных границах Эфиопии сложились враждебные по отношению к христианской империи мусульманские султанаты. В этническом отношении эти султанаты населяли в основном местные семитоязычные народности (адари, аргобба, гураге и другие).

В отличие от эфиопского христианского государства, отличавшегося организационным единством, основанном на политическом институте императорской власти, которой формально или фактически подчинялись правители областей и феодалы, в исламских султанатах не было центральной власти. Отдельные султанаты боролись друг с другом, и если один из них одерживал победу над другими, то его господство выражалось не в стремлении распространить на остальных свою власть, утвердив её как единственную, а в сохранении доминирующего положения. Поэтому между отдельными султанатами и эмиратами постоянно велась междоусобная борьба.

Конфликты между христианской империей и мусульманскими султанатами являются важной составной частью истории Эфиопии. Мусульмане в этом конфликте стремились к тому, чтобы блокировать расположенную в горах Эфиопскую империю и отрезать её от богатых товарами стран — тех стран, чьи территории были удобны для прокладывания караванных путей, связывавших горные районы Центрального массива с морским побережьем.

Враждебность обоих противников неизбежно усугублялась принадлежностью их к различным культурам. Жители Эфиопии были связаны с культурой стран бассейна Средиземного моря, а жители мусульманских султанатов и эмиратов — с исламизированными странами Азии и Африки.

В XIII веке Шоанский султанат занимал ведущее положение среди других мусульманских государств этого района Африки. Он находился в юго-восточных районах провинции Шоа, северная часть которой (Тэгулет) была центром Эфиопской империи в период правления Йикуно-Амлака. В Шоанском султанате правила династия Махджуми, которая вела своё происхождение из Мекки.

Очень мало известно об отношениях между Йикуно-Амлаком и султаном Шоа. Однако известно, что непрерывная борьба между султанатами не раз заставляла султанов спасаться при императорском дворе Эфиопии и искать там убежища и поддержки в борьбе с соперниками. Так, свергнутый в результате борьбы за власть, бушевавшей внутри династии Махджуми, султан Дильмаррах-ибн-Мальзаррах, побеждённый Дильгамисом, искал помощи и убежища у Йикуно-Амлака, ко двору которого он прибыл в 1279 году.

Во второй половине XIII века наиболее значительным было соперничество за господство между династией Махджуми из Шоанского султаната и династией Уоласма из султаната Йифат. Шоанский султанат, бывший ранее гегемоном среди исламских государств этого региона, ослабленный внутренней борьбой за трон, а также набегами из Йифата, самые крупные из которых происходили в 1277 и 1280 годах, уступил своё господствующее положение султанату Йифат, и произошло это летом 1285 года.

Следует учитывать, что народы, жившие на юге и востоке по соседству с Эфиопской империей, стремившейся к расширению своих владений за их счёт, видя в султанатах опору против империи, переходили в ислам, увеличивая таким образом силы мусульман. Поэтому кроме султаната Йифат, игравшего ведущую роль, к исламским областям в это время принадлежали также Адал, Доуаро, Бали, Хадья и Фэтэгар.

В период правления Йикуно-Амлака, вследствие столкновений между султанатами, угроза Эфиопской империи с их стороны была слабой. После смерти Йикуно-Амлака в 1285 году на престоле воссел его сын Ягбыа-Цыйон (он же Сэломон I). Он занимал трон до 1294 года, и о его правлении известно лишь то, что он старался поддерживать добрососедские отношения с мусульманским Египтом и близлежащими султанатами. При нём абунэ Тэкле-Хайманот обратил в христианство народ Ыннарии.

После смерти Ягбыа-Цыйона пять его сыновей — Цынфэ-Арыд, Хызбэ-Ассэггыд, Кыдмэ-Ассэггыд, Жан-Ассэггыд и Бахыр-Ассэггыд — занимали трон последовательно по одному году. Эти императоры были известны слабостью, и за время их правления значительно укрепилось положение султаната Йифат и соседнего с ним султаната Адал.

После сыновей Ягбыа-Цыйона в 1299 году престол Эфиопской империи занял второй сын Йикуно-Амлака — Уыддым-Арыд. О его правлении, продолжавшемся до 1314 года, нет никаких сведений.

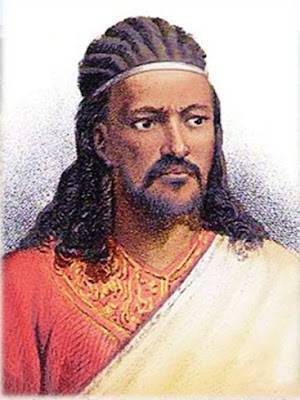

В 1314 году к власти в Эфиопской империи пришёл молодой и энергичный император Амдэ-Цыйон («Столп Сиона»), взявший тронное имя Гэбрэ-Мэскэль («Слуга Креста»). К этому времени христианская церковь в Эфиопии превратилась в сильнейшую организацию в империи. Император являлся владельцем всей страны, кроме земель, принадлежавших церкви. А в её владении находилась треть территории государства. Эфиопское духовенство постоянно обогащалось как вследствие распространения христианской веры и охвата влиянием церкви новых областей, так и благодаря дарам императоров и знати.

В то время в Эфиопии существовали три значительные группы духовенства, соперничающие между собой. Одну группу составляли монахи с островов на озере Хайк. У них была привилегия на занятие должности акабэ сэата, и таким образом они могли непосредственно влиять на решения императора. Другой группой были монахи из монастыря Дэбрэ-Асбо в Шоа. В их распоряжении находилась должность ычэге, благодаря чему они имели возможность управлять всем монашеством Эфиопской империи.

В начале XIV века должность ычэге занимал Филипос (Филипп). Вместе с тогдашним абунэ Яыкобом и двенадцатью проповедниками он занимался, как повествуют эфиопские предания, проповедью евангелия по примеру апостолов. При нём монахи из Дэбрэ-Асбо сумели значительно расширить своё влияние и увеличить размеры собственности. Они основывали новые монастыри в Дамоте на Голубом Ниле, в Аруси недалеко от озера Звай, в Ыннарии, Бульге, Борэне, Морэте, Мэрабэте, Фэтэгаре и других местах.

Третью группу возглавлял монастырь Дэбрэ-Либанос, расположенный на севере области Хам. Передаваемая эфиопскими источниками история основания этого монастыря такова: очень давно в Эфиопию прибыл монах абба Мэтаы, называемый также Либанос. Он основал в Тигре несколько монастырей, среди которых самым знаменитым был названный его именем монастырь Дэбрэ-Либанос в Хаме, в округе Шимэзанна.

Сначала великий император из династии Загуйе Лалибэла, потом Йикуно-Амлак из Соломоновой династии, а затем и император Амдэ-Цыйон I укрепили положение этого монастыря многочисленными земельными пожалованиями. Разумеется, при монастыре Дэбрэ-Либанос был водный источник, освящённый Либаносом и обладавший якобы поэтому чудесными лечебными свойствами. Слава об этом источнике привлекала желающих исцелиться, а наплыв страждущих ещё больше обогащал монастырь.

В начале правления Амдэ-Цыйона I до ычэге Филипоса и абунэ Яыкоба дошли сведения, что молодой император находится в связи со своей матерью. В императорскую резиденцию в Тэгулете отправились Яыкоб, Филипос, а также благочестивый и учёный монах абба Анореуос (Гонорий), чтобы лично разобраться в фактах. Хотя Амдэ-Цыйон I утверждал, что мачеха, а не мать является его наложницей, суровый абба Анореуос строго обругал императора.

До сих пор сохранявший спокойствие император разгневался и приказал высечь розгами дерзкого монаха. По Тэгулету разнеслась весть о небывалом событии — телесном наказании духовного лица. Вечером в городе вспыхнул пожар. Придворные стали обвинять монахов в мстительности, монахи же громко заявляли, что это божье наказание за бесчестье, нанесённое благочестивому Анореуосу. В ответ Амдэ-Цыйон I приказал сурово наказать всех монахов из Дэбрэ-Асбо. Одних отправили в ссылку, других в заточение. Ычэге Филипос был изгнан в Гышен, другие монахи — в Тигре, Дэмбию и Бэгемдыр.

Рассеянные по всей империи монахи из Дэбрэ-Асбо, приверженцы толка тоуахдо, стали закладывать монастыри на островах озера Тана, в Уолдэбба западнее Аксума, в Эррере и так далее. Результатом императорского наказания было широкое распространение тоуахдо из Дэбрэ-Асбо по всей Эфиопской империи.

Подпишитесь на наш телеграм-канал https://t.me/history_eco

Leave a reply

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.