Андрей Жуков. Славяне и русы глазами иноземцев

В данной статье была использована предварительная работа автора с массивом фрагментов с упоминанием славян, русов и их возможных ранних этнонимов из средневековых письменных источников: византийских, западноевропейских и арабо-персидских, охватывающих период с I по XII века н.э.

Подборка была сделана на основе двух изданий: «Свода древнейших письменных известий о славянах» (1994, 1995 в 2-х томах) и «Древняя Русь в свете зарубежных источников. Хрестоматия» (2009, 2010, в 5-ти томах). Также в эти издания были включены сведения разных авторов о скифо-сарматах, гуннах и венедах, поскольку существует достаточное количество данных о том, что эти народы принимали активное участие в этногенезе наших предков славян.

Протоцивилизация славянских народов

Количество письменных сведений не очень велико, однако, вполне достаточно для того, чтобы сделать выводы о существовании ранней протоцивилизации различных славянских народов и ранних русов. Естественно, здесь не следует исключать наличие и неизвестных источников, которые могут находиться в запасниках различных научных учреждений или, что вероятнее, в частных коллекциях.

Вне всякого сомнения, истоки славяно-русской протоцивилизации намного древнее рассматриваемого периода, в который приведённые здесь иноземные авторы (в основном, VI-X вв. н. э.) описывают славян как многочисленный народ, занимавший обширные территории. Уже в VI в., согласно этим источникам, славянство разделялось на три ветви – венедов, антов и склавинов. При этом этноним «венеды» упоминается как первоначальное название, которое использовалось ещё до разделения этих народов. Очевидно, что подобные этнические трансформации требовали многих веков истории, в связи с чем возникновение славянства следует относить ко временам до новой эры. И это вполне совпадает с позицией таких корифеев исторической науки как Б. А. Рыбаков (1908-2001) и О. Н. Трубачев (1930-2002). Сведения античных и средневековых авторов сегодня в значительной степени подкреплены данными археологии и лингвистики.

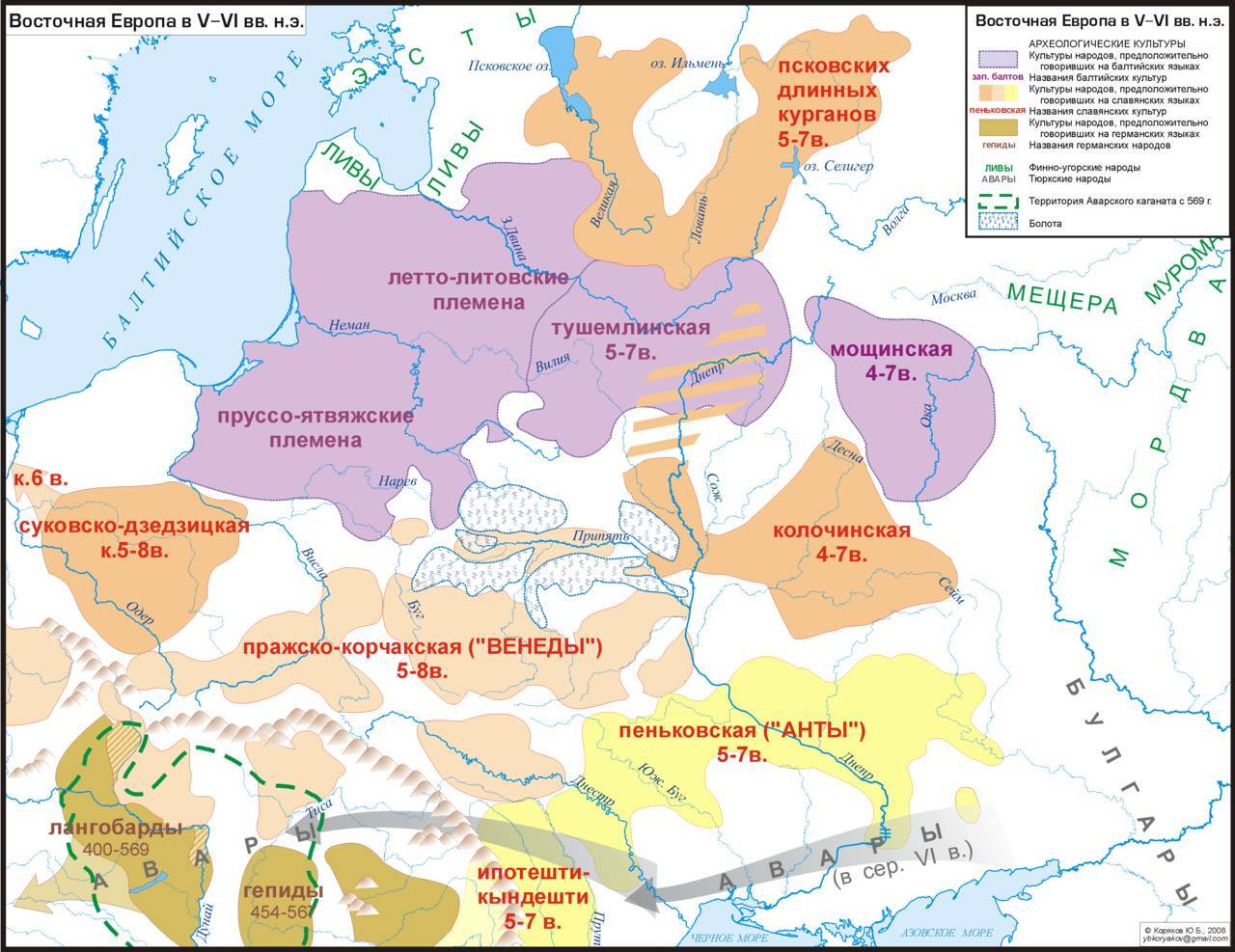

Карта балтийских и славянских археологических культур в V—VI веках по современным данным

К настоящему моменту уже написаны сотни монографий и десятки тысяч статей, посвященных археологии ранних славян. В официальной науке в настоящее время к достоверно славянским следует относить такие культуры V—VI веков, как пражско-корчакская, пеньковская, колочинская и ряд других.

Мнения лингвистов, историков, археологов

Американский лингвист и археолог М. Гимбутас (1921—1994) полагала, что к началу новой эры праславяне уже были значительным народом, который, однако, будучи автохтонным населением северного Прикарпатья, жил под игом пришельцев, сначала с востока, а затем с запада.

Отечественный археолог академик В. В. Седов (1924—2004) выделил несколько ранних археологических культур, которые он считал собственно славянскими. По его мнению, это культура подклёшевых погребений (V-IV вв.до н. э.), чьи памятники сконцентрированы в междуречье Одера и Вислы (сегодня — центральная и южная Польша). В результате миграций с запада кельтские племена вошли в соприкосновении с праславянами, и культура подклёшевых погребений трансформируется в пшеворскую (II—IV вв. н.э.), а кельты в Польше ассимилируются славянами, которых В.В.Седов ассоциировал с венедами.

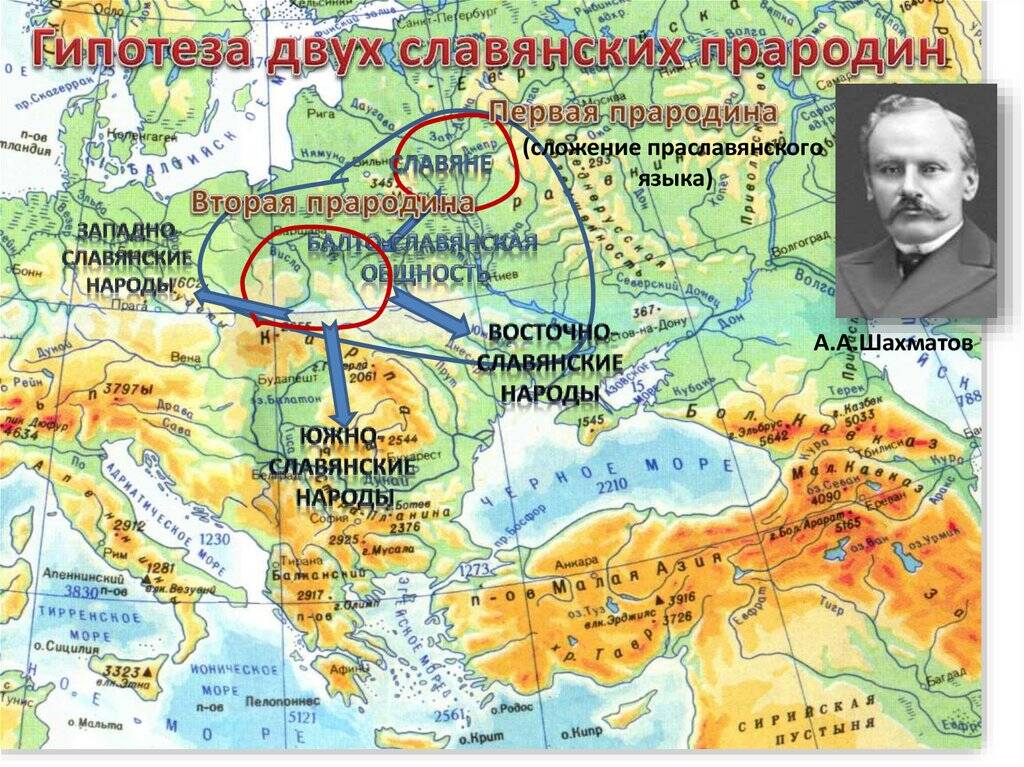

У историков нет единого мнения о местонахождении прародины славян. Но большинство исследователей разных научных дисциплин размещают её к северу от Карпат, на территориях современных Польши и Украины. Сегодня в отечественной историографии существуют три гипотезы о размещении прародины славян (все они были сформулированы ещё в XIX веке): 1) дунайская, 2) висло-одерская, 3) днепровская.

Например, академик О. Н. Трубачев соединил первую и третью версии. Он считал, что изначальная славянская общность формировалась в среднем течении Дуная, в Паннонии (сегодня это земли Венгрии, Словакии, Хорватии и Словении) ещё в III – II тыс. до н.э. Но позже, примерно в середине I тыс. до н.э., часть ранних славян проникла в среднее течение Днепра, где позднее и сформировалась восточная ветвь славян.

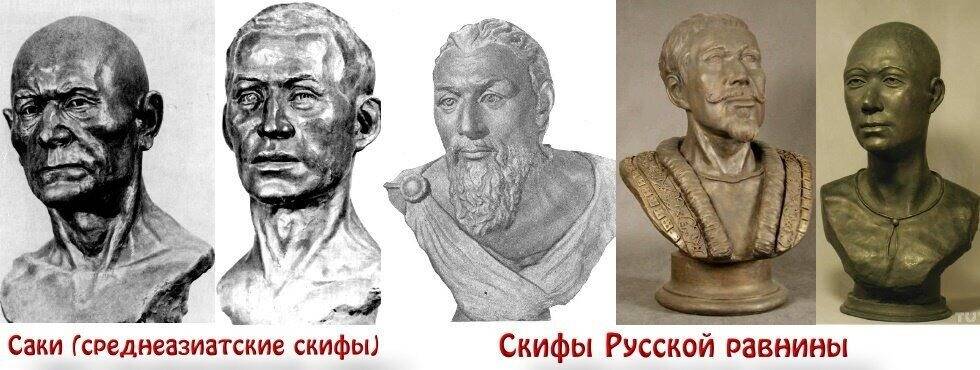

Соответственно и академик Б.А.Рыбаков, опираясь на данную гипотезу, доказывал в своих работах, что часть скифов (у Геродота это скифы-земледельцы) являлась непосредственно ранними славянами. Эту точку зрения сегодня принято называть скифо-сарматской теорией происхождения славян.

Реконструкции М.М.Герасимова

С кем отождествляют славян

Рассмотренные в упомянутых выше сводах источники отождествляют славян со скифами, сарматами, гуннами, гетами. Из этого следует, что изучать русскую историю следует именно на фоне указанных народов, обращаясь не только к периоду Раннего Средневековья, но и Древнего Мира. Особого внимания заслуживает история скифов. Интересно также, что когда авторы I тыс. н.э. прямо называют скифов славянами, то они зачастую связывают их территорию с гиперборейскими Рифейскими горами.

Есть и не менее популярная теория, отождествляющая прямых предков славян с венедами (венетами). Первое (из сохранившихся) письменное упоминание о венедах мы находим у Гая Плиния Старшего (I в. н.э., «Естественная история»). Корнелий Тацит (55—117 гг.) в своём труде «Германия» писал:

«Я колеблюсь, причислить ли народы певкинов, венетов и феннов к германцам или сарматам. Впрочем, певкины, которых некоторые называют бастарнами, в отношении речи, образа жизни, мест обитания и жилищ ведут себя как германцы. Все они живут в грязи, а знать в бездействии. Смешанными браками они обезображивают себя, почти как сарматы. Венеты многое усвоили из [их] нравов, ведь они обходят разбойничьими шайками все леса и горы между певкинами и феннами. Однако они скорее должны быть отнесены к германцам, поскольку и дома строят, и носят [большие] щиты, и имеют преимущество в тренированности и быстроте пехоты — это все отличает их от сарматов, живущих в повозке и на коне».

Некоторые современные исследователи считают, что Тацит позаимствовал свои сведения о венедах либо у Плиния, либо из общего с ним источника, датируемого примерно IV-III вв. н.э. Имеющиеся сегодня античные источники не дают твёрдых оснований для суждения о бесспорном славянстве венедов. Первым весомым упоминанием о венедах историки считают их краткое описание в работе Иордана «О происхождении и деяниях гетов» (VI в.): «Эти венеты,… происходят от одного корня и ныне известны под тремя именами: венетов, антов, склавенов».

Кроме Иордана, венедов со славянами отождествляли и латинские писатели VII—VIII веков: в хронике Фредегара (VII в.) не единожды упоминаются венеды (Winedos) в привязке к славянам (Sclavos) в связи с событиями 623 года: «славянами, называемыми венедами» или «славяне, которые известны как венеды».

Существуют и другие версии размещения славянской прародины, но в данной статье не имеет смысла подробно на них останавливаться. Этой проблеме и так посвящено множество научных и научно-популярных работ. Единственно, что следует упомянуть, что основные разногласия по этой проблеме идут между лингвистами с одной стороны, и историками и археологами — с другой.

Тем не менее, уже на протяжении столетий вопросы прародины славян и русов и их прямых предков остаются спорными и носят откровенный идеологический и даже политический окрас.

Общинное самоуправление

Судя по данным византийских авторов, у славян существовали крупные политические образования, представляющие собой союзы родовых общин. Строй славян представлял собой народное управление, на что обращали внимание чужеземцы. Между тем, практика народных собраний была присуща и другим народам, которых византийцы считали варварскими.

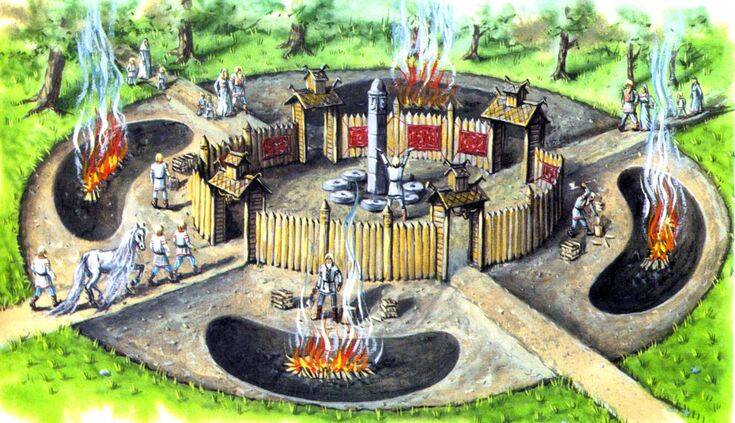

Можно предположить, что у славян общинное самоуправление было развито наивысшим образом. Именно поэтому они могли собирать вечевые собрания, представляющие общины, которые занимали обширные территории. Об одном из подобных собраний писал византийский автор Прокопий Кесарийский, описавший антов. По его утверждению, анты, населяющие земли от Днепра до Днестра, собрались практически в полном составе для того, чтобы обсудить вопросы внешней политики. Это свидетельствует о крайней эффективности общинно-вечевых институтов, которые были способны взаимодействовать друг с другом на обширнейших пространствах.

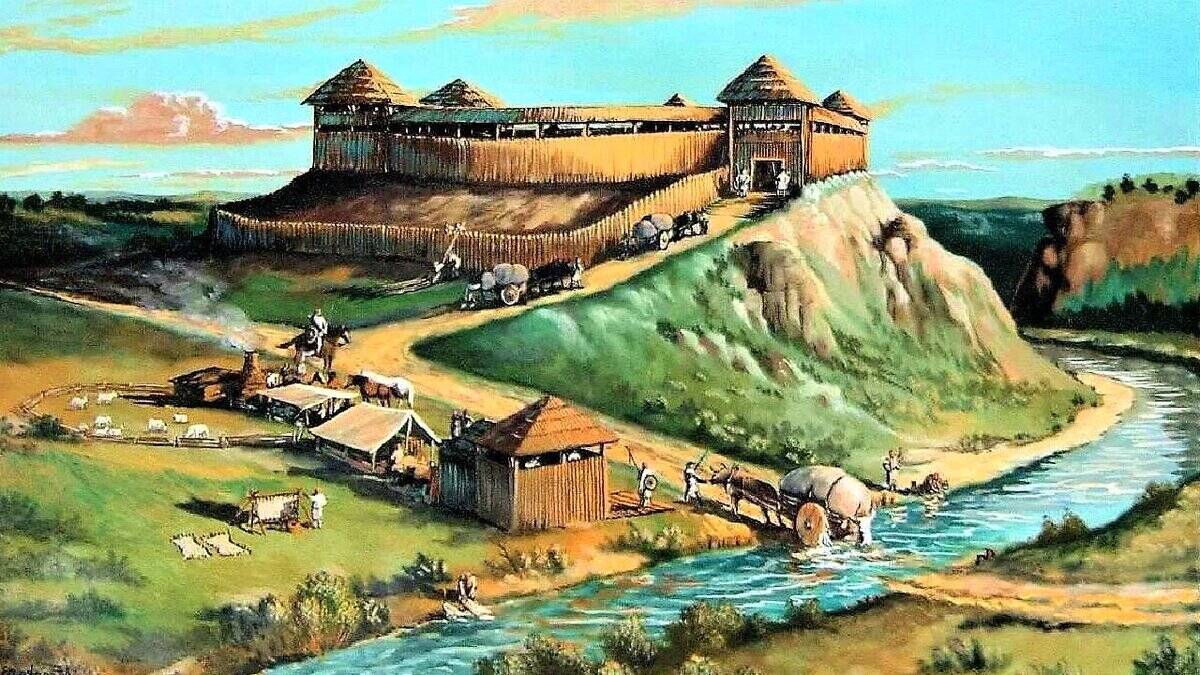

Города и цари

Письменные источники говорят о наличии у славян большого количества городов. «Баварский географ» (издан в 829 г.) приводит названия множества славянских территориальных образований, каждое из которых насчитывало десятки и даже сотни городских поселений. Вероятнее всего, это были небольшие поселения, хотя славяне строили крупные города типа Киева и Ладоги, тем не менее, чужеземцы считали необходимым сообщить об этих небольших городишках. Ещё в I в. н. э. греческий географ Страбон писал о восьми городах на Днепре-Борисфене. Вполне можно предположить, что такие общинные центры опирались на устойчивые и эффективные институты управления.

В письменных источниках сообщается о славянских правителях – рексах (князьях), архонтах (начальниках), маликах (царях) и к(х)аганах. Последний титул на Востоке считался равным императорскому, что свидетельствует об огромном политическом значении правителя. Славяне и русы считали его фигуру сакральной. В персидском трактате «Худуд ал-Алам» («Границы мира с востока на запад», 982 г.) утверждается: «славяне считают своей обязанностью по религии служение царю». В то же самое время, царская власть сосуществовала с властью вечевых собраний, эти институты находились в равновесии.

Прокопий Кесарийский писал: «Эти племена, славяне и анты, не управляются одним человеком, но издревле живут в народоправстве, и поэтому у них счастье и несчастье в жизни считается делом общим». В этом плане следует обратить особое внимание на монографию А. Ю. Дворниченко и И.Я. Фроянова «Города-государства Древней Руси» (Л., 1988), в которой были приведены и систематизированы многочисленные факты активности волостных общин «киян», «полочан» и других.

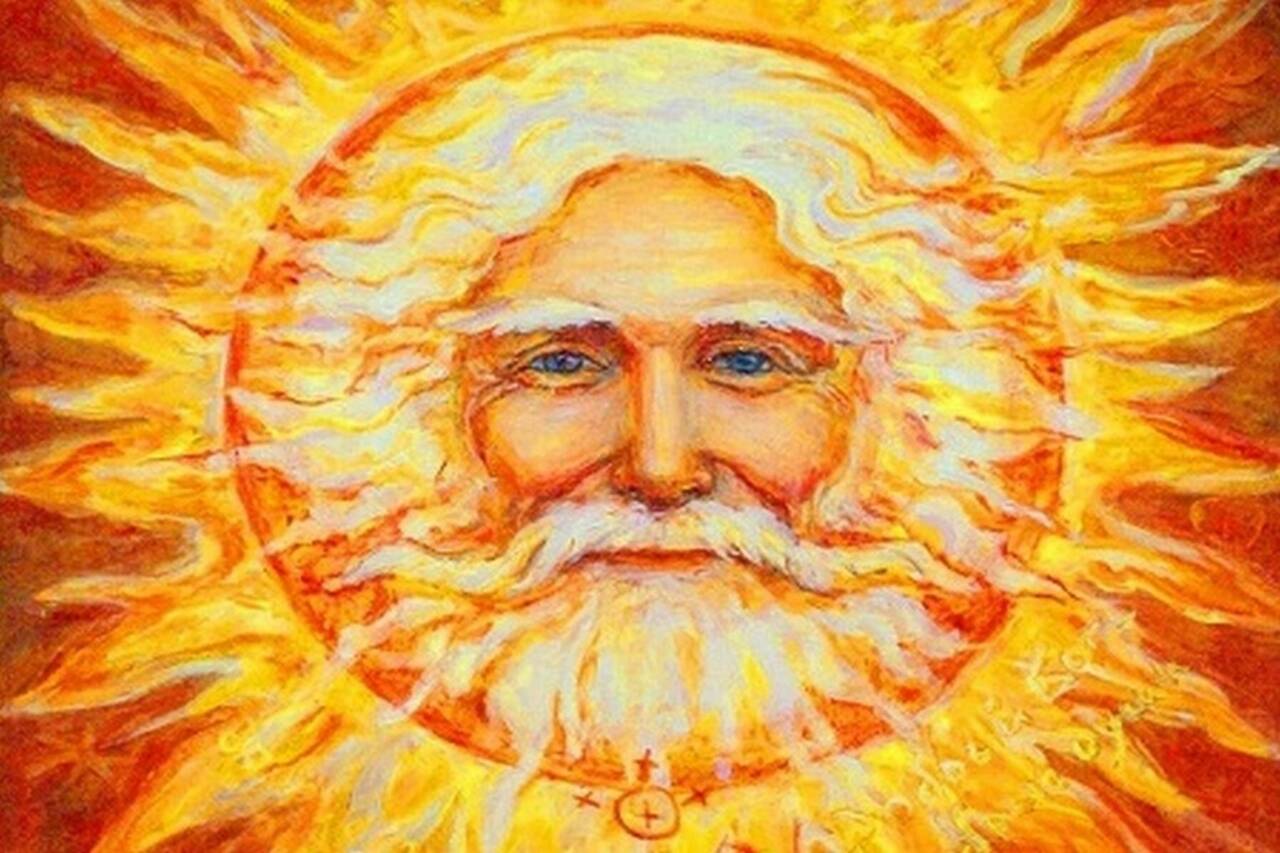

Единобожие

Чужеземцы описывают религию славян-русов как единобожие, предполагающее веру в «одного бога» (Прокопий Кесарийский), который проявлялся в разных ипостасях (персонифицированных антропоморфных богах). В их рассказах содержатся и данные о наличии у славян сословия священников, которых именуют «знахарями», то есть «ведунами», «ведающими». В этом плане интересен тот факт, что еще в XIX в. исследователем С. И. Верковичем был опубликован сборник архаичных балканских песен под названием «Веда славян» (М., 2011). Особую роль у славян играл культ огня, имеющего очистительное значение. Приводится текст молитвы: ««Господи, ты, который даешь нам пищу, снабди теперь нас ею в полной мере». Её произносили, поднимая вверх (к небу) ковш, наполненный просяными зёрнами. И это яркое свидетельство в пользу земледельческого характера славянской религии и протоцивилизации.

И здесь снова заметна нить, связывающая славянство с временами Древнего Мира. Геродот сообщает о скифах-земледельцах (пахарях или «борисфенитах», т. е. «бореях», живущих на Днепре), которых он отличает от ираноязычных скифов-кочевников. Скифы-земледельцы сами себя именовали сколотами и были, возможно, ранним славянским этнополитическим образованием. Им принадлежала легенда об их собственном происхождении, в которой с неба упали священные предметы, и среди них был золотой плуг. Этим предметом овладел Колаксай (Солнце-Царь). Показательно, что намного позже, в русской летописной традиции рассказывается о том, как с неба упали клещи для ковки железа. Произошло это в правление бога Сварога, причем сказание связывает это событие с его сыном, Солнце-Царём Даждьбогом. Такова была сила исторической памяти, хранившей это предание на протяжении многих сотен лет.

Зафиксировано и особое отношение к солнечному светилу. Менандр Протиктор (VI в.) приводит слова князя Даврита: «Родился ли на свете и согревается ли лучами солнца тот человек, который бы подчинил себе силу нашу?»

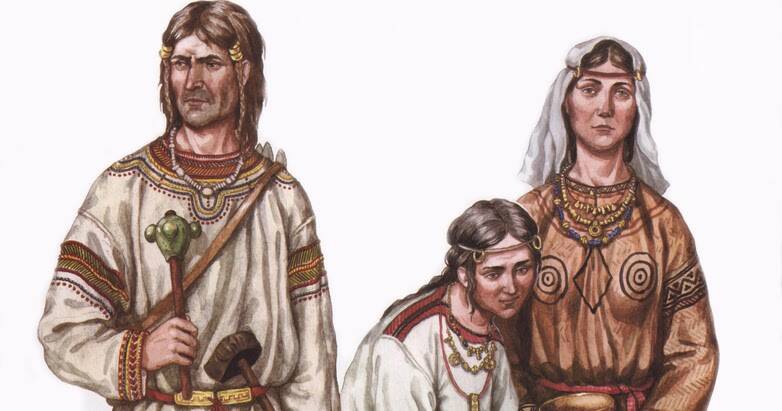

Обычаи, военное искусство, мировоззрение

Византийские авторы особо отмечают свободолюбие славян. Они не верили в слепое предопределение, считая, что воля богов сочетается с волей людей. Именно это имел ввиду Прокопий Кесарийский утверждавший, что славяне «Фатума не знают».

Как отмечают чужеземные авторы, славяне хорошо относились к пленным, находящимся у них в рабстве. По сути, рабство это носило патриархальный характер, раб считался как бы младшим сородичем. Через некоторое время он мог покинуть общину или остаться в ней — уже полноправным членом.

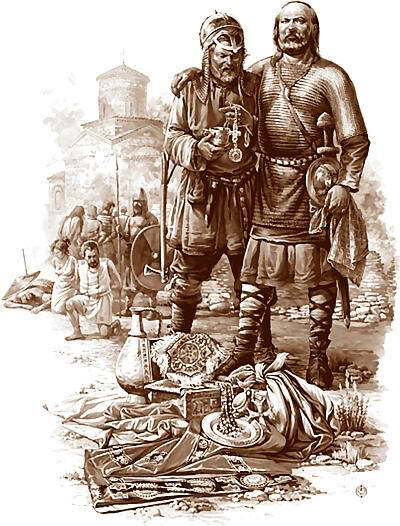

Войска славянских народов состояли из народного ополчения и профессиональных воинов. Основу войска составляла пехота, но также существовал и флот из лодок-однодревок. Одна из славянских флотилий в 623 г. подошла к острову Крит и высадила там десант. По данным источников именно в VI в. начался натиск славянских племён на территории Восточной Римской Империи — Балканский полуостров в первую очередь. Первый отмеченный хрониками поход славян датируется 545 г. В 549 г. три тысячи славян разбивают в Иллирии и Фракии два численно превосходящих их имперских войска, а в 578, после смерти басилевса Юстина II, впервые остаются зимовать на имперской территории. Таким образом грабительские набеги переросли в полномасштабное вторжение.

Византийцы сообщают о мощных осадных сооружениях, которыми славяне пользовались во время сражений с империей. Во второй четверти VI в. в Византии начинается крупномасштабное строительство оборонительных сооружений. Его целью являлась защита от славянских нашествий. Строились новые крепости, восстанавливались и укреплялись старые. В средней части Балкан Прокопий Кесарийский насчитал 244 укрепления, в западной – только 143. Он утверждал, что всякое имение на Балканах оказалось либо превращено в мощный замок, либо находилось вблизи укрепленного поста. Однако славяне брали штурмом практически все византийские укрепления. Вне всякого сомнения, это говорит о достаточно высоком технико-экономическому уровне этих древних народов.

Феодор Синкелл (1-я пол. VII в.) писал:

« И вот этой ночью посланы были моноксилы к персам, и на них множество славян отплыло, чтобы привезти персидское союзное войско. Ведь славяне приобрели большой навык в отважном плавании по морю с тех пор, как они начали принимать участие в нападениях на ромейскую державу».

Интересно отметить, что это первое (из сохранившихся) известное описание о применении осадных орудий у аваров и славян. В этой рукописи уделяется много внимания описаниям действия различных осадных приспособлений – гелеполов-осадных башен, камнеметов, таранов («баранов») и «черепах».

У славян также была великолепна поставлена разведка. Прокопий Кесарийский сообщает, что они «привыкли прятаться даже за маленькими камнями или за первым встречным кустом и ловить неприятеля». Показательную характеристику славянским воинам даёт Иоанн Эфесский, согласно которому славяне «обучены воевать лучше, чем ромеи».

«Народ рос»

Чужеземные авторы часто отмечали физическую мощь славян, их стать и красоту. Так, Ибн Фадлан писал о русах: «И я не видел (людей) с более совершенными телами, чем они. Они подобны пальмам, румяны, красны». И в этом плане особо выделяется сообщение сирийского автора Псевдо Захарии-Ритора (середина VI в.): «Народ рос, мужчины с огромными конечностями, у которых нет оружия и которых не могут носить кони из-за их конечностей». Как очевидно, здесь на росов переносятся черты некоего волшебного могущественного народа, возможно, из эпохи мифического Золотого Века. Представляется, что какие-то особые качества народа «рос» позволяли сравнивать его с народом древней Гипербореи. Примерно также и античные авторы связывали с гипербореями скифов.

Необходимо особо подчеркнуть, что иноземные авторы часто относились к славяно-русам предвзято и преднамеренно очерняли их. Так, в византийском «Стратегиконе» Маврикия утверждается, что «склавы и анты не знают порядка и власти», и что «у них много вождей и они не согласны друг с другом». Однако если бы славяне жили в условиях такой анархии, то они не смогли бы успешно воевать с Византийской империей. Также не смогли бы они устраивать и грандиозные вечевые собрания, представлявшие жителей обширных территорий. Очевидно, иноземцам было очень сложно понять славян, обладавших столь эффективной системой народной самоорганизации. При этом, данная система успешно сосуществовала и взаимодействовала с царской (княжеской) властью. И данная особенность ещё сильнее дезориентировала иноземных хронистов.

Нестыковки и противоречия

В этом же аспекте, на наш взгляд, в источниках значительно преувеличена воинственность славян, которым византийцы приписывали непомерную жестокость. Рассказы о массовом убийстве пленных выглядят как некая страшная байка, имеющая слабое отношение к действительности. Сами же византийские авторы признаются, что византийцы воевали со славянами без особого энтузиазма. Но это значит, что никаких массовых убийств пленных не было, иначе славянам было бы оказано намного более действенное сопротивление. Скорее всего, рассказы о зверствах славян представляли собой византийские «агитки», призванные напугать самих византийцев и заставить их более истово воевать со славянами.

Византийские авторы сосредотачивают своё внимания на войнах со славянами, что, опять-таки, было вызвано соображениями идеологического и политического характера. Однако значение военного фактора явно преувеличено. Достаточно указать на то, что анты воевали с византийской империей недолгое время, а потом заключили с ней мир. Многие славяне поступали на службу в византийскую армию. По сообщению арабо-христианский хрониста X-го века Агатия, во время одной из византийско-персидских войн небольшой отряд антов под предводительством витязей Дабрагаста и Всегорда наголову разбил крупное соединение персов у города Мухиризида.

Тот же самый Дабрагаст командовал ромейской флотилией из 10 палубных кораблей. Сын Дабрагаста Леонтий служил в империи таксиархом – командиром полка тяжелой пехоты. В период византийско-готского противостояния конный отряд в 1600 гуннов, склавинов и антов спас Рим от нападения готов. Тогда же анты разбили готов в провинции Лукании, находящейся в Италии. То есть на протяжении достаточно длительного периода времени славянские воины состояли на службе у византийцев и успешно исполняли свои обязанности.

Прокопий Кесарийский рассказывает о славянских «зверствах», но сам же одновременно отмечает, что славяне «не злокозненны». А вот сообщение о славянах у Маврикия (518-602 гг., «История Византии»): «К прибывающим к ним иноземцам добры и дружелюбны, препровождают их поочередно с места на место, куда бы тем ни было нужно; так что если гостю по беспечности принявшего причинен вред, против него начинает вражду тот, кто привел гостя, почитая отмщение за него священным долгом».

Поэтому не удивительно, что в источниках порой дело доходит до откровенного абсурда. Так, Прокопий Кесарийский утверждал, что славяне не моются и всегда грязны. Между тем, как могли не мыться люди, жившие по берегам великих рек (Дунай, Днепр, Днестр, Дон и др.), а также (по данным того же Прокопия) почитавшие речных нимф? Арабский автор Ибн Русте вообще описывает славянскую баню, причем уверяет, что в ней живут всю зиму (это, конечно, искажение).

Оружие русов

И ещё один момент по вопросу предвзятости (или последующей переработки источника?) – технический. Ибн Русте («Анонимная записка о народах восточной Европы», 70-90 гг. IX в.) пишет:

«У них нет вьючных лошадей, кроме небольшого числа, и нет верховых лошадей, кроме как у высокопоставленного лица. Их оружие – дротики, щиты и копья, а другого у них нет».

Но в другом труде — «Пределы мира от Востока к Западу» (982 г.) этот же автор сообщает буквально следующее:

«Куйа (историки соотносят с Киевом) — город русов, ближайший к мусульманам, приятное место и резиденция царя. Из него вывозят различные меха и ценные мечи. … Артаб — город, где убивают всякого чужестранца и откуда вывозят очень ценные клинки для мечей и мечи, которые можно согнуть вдвое, но как только отводится рука, они принимают прежнюю форму».

Очень интересное замечание, более нигде у других средневековых авторов не встреченное. Однако подобные свойства европейских мечей известны и по более ранним источникам. Например, о привозимых из Испании мечах Филон Византиец в III-м веке писал так: «Если нужно их испытать, то берут правой рукой меч, кладут его горизонтально на голову и сгибают на обе стороны вниз, пока не коснутся плеч. Тогда отводят быстро обе руки в сторону, а меч, свободно отпущенный, станет снова прямым и вернется к своей прежней форме так, что никакой мысли о кривизне не остается. Сколько бы раз это ни проделывали, мечи остаются прямыми».

В интернете имеется интересный фрагмент с подробным описанием технологии изготовления мечей русами. Фрагмент приписывается персидскому автору Аль Бируни, но в «Хрестоматии» он отсутствует.

Аль-Бируни (973-1048 ) так описывает мечи русов:

«Русы выделывают свои мечи из шапурхана (стали), а долы посреди них из нармохана (железа), чтобы придать им прочность при ударе, предотвратить их хрупкость. Аль-фулад (литая сталь) не выносит холода их зим и ломается при ударе. Когда они познакомились с фарандом (сплавленным узорчатым металлом), то изобрели для долов плетенье из длинных проволок, изготовленных из обеих разновидностей железа — шапурхана и нармохана. И стали у них получаться на сварных плетениях при погружении в травитель вещи удивительные и редкостные, такие, какие они желали и намеревались получить. Фаранд же не получается соответственно намерению, но он (его узор) случаен».

***

Нестыковки и противоречия в рассказах чужеземных авторов вовсе не снижают их ценность в плане данного исследования. Они весьма ярко и наглядно демонстрируют то, что иноземцы не понимали особенностей славяно-русской цивилизации. Эти особенности сбивали их с толку, раздражали и побуждали искажать и даже очернять действительность. Поэтому к подобным противоречиям в письменных источниках необходимо относится с максимальной внимательностью и тщательностью, чтобы не идти на поводу тенденциозных политизированных сведений.

Все фото из открытых источников

Еще по теме:

Подпишитесь на наш телеграм-канал https://t.me/history_eco

- славян,

Leave a reply

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.