Елена Толстая. Оккультный Толстой

Как только с наступлением нэпа открылись границы, в Берлин хлынул поток российской интеллигенции. Вскоре в Берлине собрались десятки ведущих русских литераторов и журналистов, и он превратился в мощный литературный центр. В 1922 году он стал столицей русского книгопечатания.

18 ноября 1921 года в Берлине оказался, после долгих передряг, и Андрей Белый. В начале декабря Белый и Толстой участвуют в организации берлинского Дома искусств. Белый также организовал здесь отделение «Вольной философской Ассоциации», действительным членом которой 5 декабря 1921 года был избран и Алексей Толстой.

Белый утверждал, что якобы в России уже произошла переоценка всех — и революционных, и контрреволюционных лозунгов. Белый адресовал свои слова о невиданных духовных прорывах, происходящих в нищей революционной России, прежде всего, полемически, – Штейнеру и европейским антропософам, игнорировавшим российских коллег.

Несмотря на личное расхождение с Белым, его концепция России как высочайшего духовного взлета посреди отчаянной нищеты и разрухи была, на наш взгляд, одним из идейных импульсов, воплощенных в «Аэлите». Наверное, не единственным: возможно, подтолкнула фантазию Толстого статья Белого «О духе России и о «духе» в России», повествующая опять о новых духовных явлениях в России:

Андрей Белый

«Сознание русских в России – расширено». В ней рассказывается об опыте выхождения из себя, о сознании, что «все – во мне; и я – во всем…», и о складывающемся изо всего этого «космическом сознании России»; а далее говорится вот что: «но о сознании этом сказать здесь – решительно утверждать, что каналы на Марсе – произведения марсиан («Но позвольте, ученые до сих пор еще спорят». — Ученые не были там, а я — был…»). Здесь интересно и соположение России и космической темы, и само отождествление России и Марса, и, более всего, утверждение автора о том, что он до всех ученых побывал на Марсе и точно знает все о тамошних каналах и о марсианах.

Уже в романе «Хождение по мукам» немало сказано о таинственных причинах трагических событий в России и показаны их виновники, подпавшие под власть оккультных сил, трактованных по Белому. В Берлине Белый находился в центре литературной жизни, и, возможно, оккультный всплеск в творчестве Толстого был связан с тем, что Толстой с любопытством и пиететом глядел на Белого и на теоантропософскую жизнь, кипевшую вокруг него.

Именно сейчас Толстой впервые (если не считать эпизода с «Зеленой палочкой) ненадолго оказался сам себе голова: освободился от парижской эмигрантской редактуры и цензуры и еще не почувствовал цензуру своих московских хозяев. И тут, именно сейчас он по-настоящему увлекся литературным оккультизмом: тогда была написана и «Лунная сырость», посвященная похождениям Калиостро в России (1922), тогда были созданы и «Похождения Невзорова, или Ибикус» (1923), где есть и карты гадалки Ленорман, и говорящий череп Ибикус, и явление Вечного жида. В этот же ряд должна быть включена и «Аэлита» с ее оккультными мотивами.

Во всех тогдашних толстовских вариациях на оккультные темы налицо отторжение таинственных сил, иногда в ироническом ключе, как в повести «Лунная сырость» (в другом варианте «Посрамленный Калиостро»). Толстой отнюдь не недооценивает серьезность оккультных сил, не разоблачает их как фокус; они у него реальны, опасны и враждебны. В повести действуют суккубы, творятся заклинания и присутствует настоящая, тяжелая чертовщина.

Предположительно, в «Калиостро» Толстой, зная, что Белый в это время находится в тяжелом душевном кризисе из-за конфликта со Штейнером, предлагает как бы некую солидарность против заграничного «мага». Толстовское отторжение оккультизма находится в русле уже состоявшегося к концу войны высвобождения авторитетных для него московских философов из-под обаяния Штейнера: Толстой вполне мог быть в курсе антиоккультистских публикаций Бердяева, например пассажей в его книге 1916 года «Смысл творчества».

Толстой пытался здесь оседлать волну тогдашних теоантропософских увлечений. Посредующим членом сравнения современного Запада и умирающего Марса он сделал легенду о гибели Атлантиды, якобы прародины марсианской элиты. Эта идея лежала на поверхности — всякий, кто читал или просто слыхал о Шпенглере, неминуемо сталкивался с этой параллелью.

Атлантида находилась в центре внимания символистов. Брюсов, изучавший в университете египтологию, с юности интересовался проблемой Атлантиды: в 1917 году в обзорном сочинении «Учители учителей» в горьковской «Летописи» он суммировал существовавшие на тот момент научные представления. Теософская традиция считала Атлантиду источником тайной мудрости. А.Р. Минцлова связывала с Атлантидой розенкрейцерскую традицию. Волошин писал, что картина Бакста «Древний ужас» описывает гибель Атлантиды. Вячеслав Иванов считал, что гибель Атлантиды оставила следы в глубинных уровнях сознания.

Что же читал Толстой для своей Атлантиды? Теософская литература была частью символистской культуры, в которой вырос Толстой. Он вряд ли читал «Тайную доктрину» Е.П. Блаватской целиком, во-первых, потому что в ней 2000 страниц, во-вторых, потому что она вышла полностью по-русски только в 1937 году в Риге.

Но в этом не было никакой необходимости. Переводы, а чаще — пересказы и автопересказы ее писаний, написанных в оригинале по-английски, заполняли журнал «Вестник теософии», начавший выходить в 1908 году, а также издавались в России в виде отдельных брошюр. В России в 1910-х годах появились и переводы сочинений Штейнера, печатные и рукописные. Переписывались и передавались из рук в руки его лекции.

Тынянов не зря полагал, что для «Аэлиты» Толстой воспользовался популярными брошюрами. По сути, по-русски, кроме первых книжек Блаватской, ничего и не было — остальное были брошюры, журнальные статьи и самиздат для посвященных. Возможным источником информации мог быть и «журнал нового типа» — то есть дайджест — «Бюллетени литературы и жизни», издаваемый с 1911 года отцом Наталии Васильевны Василием Афанасьевичем Крандиевским (1861–1928), большим любителем всяческой отреченной духовности, одно время близким горьковскому кругу, а потом тяготевшим к московским религиозно-философским кругам (особенно к Е.Н. Трубецкому). В журнале он уделял почетное место популяризации оккультных сочинений.

В поиске информации Толстому вполне могла помочь жена Наталия Крандиевская, увлекавшаяся теософией с 1912 года, когда она слушала в Петербурге лекции Петра Успенского. (В 1950-х годах в книжном шкафу ее еще были книжки мусагетовского журнала «Труды и дни», оставшиеся от тех времен).

Наталья Васильевна Крандиевская-Толстая

Но, скорее всего, первым популяризатором теософской традиции для Толстого был все же Максимилиан Волошин, который, став в 1905 году масоном, увлекся Блаватской, прочел гору литературы по оккультизму, конспектировал Штейнера и т.д. Волошин превратил тайные доктрины в предмет своего small talk, рассказывая про оккультизм всем кому не лень: Кузмину он поведал об оккультизме и Атлантиде на извозчике по пути в театр — тот «чуть не засыпал».

В 1908 году в Париже Волошин развивал русскую художественную молодежь, в том числе Толстого, давая им изучать диалоги Платона: «Увлекаюсь Платоном, вот был мерзавец ядовит на язык», — сообщал Толстой отчиму в июне 1908 года и Книгу Дзианов, комментарием к которой является «Тайная доктрина». Толстой прожил в атмосфере волошинских разговоров петербургскую зиму 1908–1909 годов и несколько длинных коктебельских сезонов — весну и лето 1909-го, весну 1911-го, весну и лето 1912-го, весну и лето 1914-го. В Коктебеле он мог листать теософскую литературу, в обилии имевшуюся у Волошина, который ее сам переводил.

И все же с теософией Толстому крупно не повезло. Разыскивая в Берлине в конце 1908 года по просьбе Волошина М. Сабашникову, Толстой попал на лекцию Штейнера: «Мне велели протискаться и сесть за печкой. Сел. Синие стены, спокойные лица углубленные и голос. Ничего не понимаю. И было так два часа». Однако Штейнера он разглядел и розенкрейцерские символы отметил: «Один раз я увидел лицо его: черные глаза горящие, стиснутый рот и две морщины на смуглых щеках, худой, в черном, около алые розы, на стене распятие…»

Рудольф Штейнер

Плохо зная немецкий, он ничего не понял — достаточно обычная ситуация с русскими антропософами и по той же причине постеснялся знакомиться со Штейнером, как предлагала Сабашникова. Тогда же, в Берлине, он встретился с Белым, рассказывавшим ему об антропософии. Но Толстой слушал его без малейшей подготовки и оконфузился при попытке воспроизвести на «башне» у Иванова что-то из услышанного. Мы знаем о его фиаско из анекдота, который кто-то рассказал Волошину, а тот пересказал его Эренбургу:

«После этого на «башне» зашел разговор о Блаватской, о Штейнере. Толстому захотелось показать, что он тоже не профан, и вдруг он выпалил: «Мне в Берлине говорили, будто теперь египтяне перевоплощаются…» Все засмеялись, а Толстой похолодел от ужаса». Сам Толстой об этом написал Волошину так: «Алексей Михайлович [Ремизов] ругает меня каждый день за оккультизм. И Вячеславу Ив. я такую штуку ляпнул, что тот рукой закрыл, и чуть не упал под стол. И попало же мне от Алекс. Михайловича».

Из всего этого ясно, что в конце 1908 — начале 1909 года Толстой живо потянулся к оккультизму, непонятному и интересному, которым жили друзья вокруг него, и эта тяга легла в основу его строившейся тогда художественной личности: в письмах к отчиму 1908–1909 года он спорит с позитивистским пониманием человека, а в письме к И.Ф. Анненскому (критиковавшему его, как понятно из контекста, за мистицизм) заявляет: «К мистикам причислить себя не могу, к реалистам не хочу, но есть бессознательное, что стоит на грани между ними, берет реальный образ и окрашивает его не мистическим, избави Бог, отношением, а тем, чему имени не знаю».

Получив тогда на «башне» болезненный щелчок, он решил впредь быть осторожнее. Такое ощущение, что теперь, в Берлине, его прорвало. Как будто бы он всю жизнь только и ждал этой возможности — популяризировать теософскую легенду об Атлантиде – и именно в приключенческом романе!

Но как раз так и было. Впервые тема Атлантиды возникает в самом начале его парижского ученичества. Волошин пока еще не появился, они познакомятся только летом 1908 года. Всю зиму и весну этого года Толстой посещает кружок Гумилева, несмотря на жесткую критику в свой адрес, сохраняет невозмутимость и дружелюбие, близко сходится с Гумилевым, разделяет многие его увлечения — в частности, увлечение архаикой. Именно Гумилев был первым мистиком и оккультистом, повлиявшим на Толстого до Волошина. Для Гумилева это были приключения. Толстой вспоминал в своем некрологическом очерке о нем:

«Мы сидели за столиком кафе, под каштанами, летом 1908 года. Гумилев рассказывал мне <…> глуховатым, медлительным голосом. Он, как всегда, сидел прямо – длинный, деревянный, с большим носом, с надвинутым на глаза котелком. Длинные пальцы его рук лежали на набалдашнике трости. В нем было что-то павлинье: напыщенность, важность, неповоротливость, Только рот у него был совсем мальчишеский, с нежной и ласковой улыбкой.

В этом кафе под каштанами мы познакомились и часто сходились и разговаривали – о стихах, о будущей нашей славе, о путешествиях в тропические страны, об обезьянках, о розысках остатков Атлантиды на островах близ южного полюса, о том, как было бы хорошо достать парусный корабль и плавать на нем под черным флагом…»

Париж, стихи, Атлантида, корабли, путешествия, Гумилев и дружба с ним – все это было для Толстого его собственным золотым веком, когда он стремительно впитывал культуру и начинал раскрываться в творчестве.

Гумилевым, в особенности после его конфликта с Волошиным, у Толстого отношения испортились. Связью с несомненно продолжавшим интриговать мистическим миром для будущего автора «Аэлиты» по-прежнему оставался Волошин. Толстой постоянно пытался популяризировать волошинские идеи, начиная с романа «Две жизни» (1910) и неопубликованной пьесы «Геката» (1914). Волошин учил его записывать сны, и Толстой развил в себе эту способность. Волошинскую идею войны как диктата демонов машин, захвативших власть над создавшим их человечеством и перестраивающим его по своему образцу, он также развил в «Хождении по мукам».

Он и в «Аэлите» прибегает к посредству своего главного литературного учителя. Загадочный бледно-зеленый шарик на ладони Аэлиты, живое изображение земного шара, телепатически отражающее представления героя, происходит из стихотворения Волошина «Европа (Ангел мира)».

Наиболее вероятным и полным источником, откуда Толстой мог почерпнуть детали легенды об Атлантиде, стала книга английского теософа Уильяма Скотта Эллиотта «История Атлантиды», вышедшая в 1896 году по-английски и в 1910 году по-русски в Петербурге, в издании журнала «Вестник теософии». Сведения же о существовании этой книги Толстому проще всего было взять из книги В. Брюсова «Учители учителей». Возможно, что в том же 1917 году, служа под начальством Брюсова в Наркомпросе, Толстой участвовал и в каком-то устном обсуждении этой темы.

Книги Блаватской (вторая часть «Тайной доктрины») и «История Атлантиды» Скотта Эллиотта во многих деталях совпадают. («Атлантида и Лемурия» Штейнера в основном следует за ними, поэтому мы здесь ее не обсуждаем.) В основе обоих описаний лежит «Тимей» Платона. Из Блаватской к Толстому пришли белая, желтая, красная и коричневая раса, третий глаз, врожденное ясновидение и познание сущности вещей у первых рас, а также позднейший конфликт верных духу природы с интеллектуалами-строителями: чисто интуитивные и чувственные ранние расы и приход им на смену рас, умеющих рассуждать, описываются многократно и невнятно в обоих сочинениях.

Остальные детали взяты Толстым прямиком из Скотта Эллиотта: имена ранних рас атлантов Рмоагалы, Тольтеки и Тлаватли с их характерно мексиканским звучанием (тольтеки — название реально существовавшего племени) можно различить в марсианских именах Талцетл и Магацитлы (потомки «плохих», черных магов). Распря между «белыми» и «черными» магами Атлантиды (вспомним, что и А.Р. Минцлова твердила о современном существовании некоего Белого братства, с которым якобы была связана), идея воздухоплавания атлантов и описание их воздушных кораблей с ракетными двигателями восходят к Скотту Эллиотту.

Идея переселения верхушки атлантов на Марс во время катастрофы принадлежит Фредерику Спенсеру Оливеру в романе «Житель двух миров» (1894), а популяризировала ее для русского читателя Вера Крыжановская-Рочестер, писательница и медиум, в романах «На соседней планете» (1903) и «Смерть планеты» (1910).

«Голова спящего негра», которая была, по Толстому, в центре культа атлантов, видимо, восходит к загадочным находкам в 1860-х годах гигантских высеченных из черного базальта голов негроидного типа в Мексике.

Из Штейнера пришла идея освобождения атлантами энергии семян для приведения в движение воздушных экипажей (в ранней версии).

Кое-какие марсианские «реалии» — в частности, предполагаемая сине-зеленая и желтая окраска марсианской флоры, гипотезы о высыхании Марса, о сети каналов, об оазисах в их узлах, о деятельности тамошних разумных существ и о «легкой силе тяжести», позволяющей им жить «воздушной жизнью», т.е. летать — взяты были Толстым из сочинений знаменитых астрономов Камиля Фламмариона («Les Terres du Ciel» и «La Planete Mars») и Персиваля Лоуэлла («Марс и жизнь на нем»), выжимки из которых печатались в русском переводе в 1916 году в петербургском теософском журнале «Ребус» в рубрике «Эволюция души».

Можно суммировать: Толстой, воспользовался для превосходной оснастки своего космического путешествия не только современными техническими достижениями и научными открытиями, но и теософской мифологией, на которой развился и к которой в конце концов частично конвергировал символизм.

Спрашивая себя, есть ли все же связь между Белым в Берлине и толстовским берлинским романом, я вдруг понимаю, что ответ самоочевиден. Это портрет инженера Лося:

«Густые, шапкой, волосы его были снежно-белые. Лицо молодое, бритое, с красивым большим ртом, с пристальными светлыми, казалось, летящими впереди лица немигающими глазами».

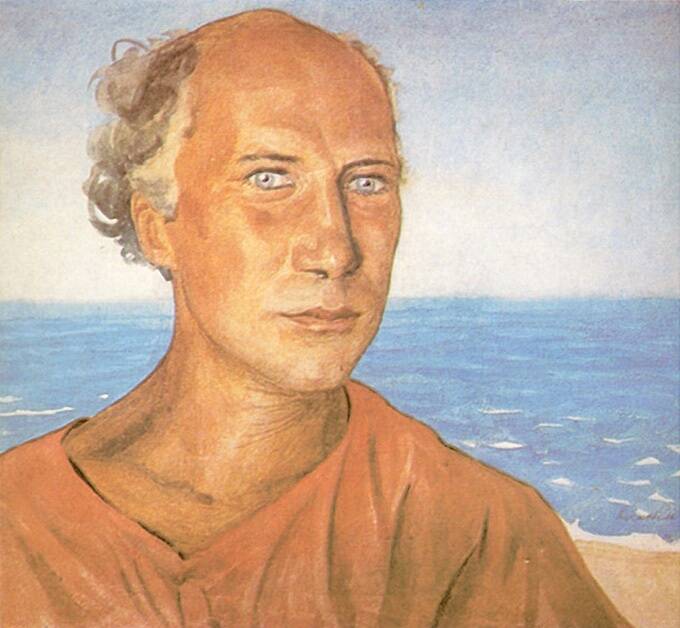

Семантика «белого» заявлена в описании волос героя (у облысевшего Белого были пушистые, седеющие, разлетающиеся волосы). Но молодое бритое лицо с красивым большим ртом и, главное, удивительные глаза, как бы живущие отдельной жизнью, подводят нас вплотную к портрету Белого. Глаза его многократно описывались. Ясные, синие, бирюзовые, а также белые (Н. Кузьмин), фиолетовые (О. Ресневич-Синьорелли), опрокинутые (Л.Д. Блок), волшебные (Ф. Степун), сверлящие (А.П. Остроумова-Лебедева) глаза Белого стали общим местом. О шедшем от него сиянии писала Цветаева в «Пленном духе». В особенности удачно эти глаза-излучатели получились на портретах К.П. Петрова-Водкина (1928) и Остроумовой-Лебедевой (1924). Их «отдельность» ощущалась. Остроумова-Лебедева вспоминала, как она убеждала Белого позировать, говоря, что все равно схватила его глаза и увезет их с собой в Москву.

А. Остроумова‑Лебедева. Портрет Андрея Белого

Из главы «Берлинская лазурь: Андрей Белый и оккультные увлечения Алексея Толстого» книги «Ключи счастья: Алексей Толстой и литературный Петербург» Елены Толстой.

Подпишитесь на наш телеграм-канал https://t.me/history_eco

Leave a reply

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.