М. Медоваров. Василий I и его роль в собирании русских земель

600 лет назад, 27 февраля 1425 г. (при пересчете на новый стиль – 8 марта) скончался один из самых блестящих и успешных правителей России – великий князь московский Василий I Дмитриевич. Скончался он в роковом для многих российских правителей возрасте 53 лет, и тело его и поныне пребывает в Архангельском соборе Московского кремля.

Василий I — продолжатель политики Ивана Калиты

Несправедливо, что в отличие от череды своих предшественников и преемников, за Василием I в истории не закрепилось никакого прозвища, ибо его долгое (свыше 35 лет) правление стало действительно поворотным моментом в истории России.

Современные историки пришли к выводу, что в период от Ивана Калиты до Дмитрия Донского никакого систематического и целенаправленного объединения русских земель вокруг Москвы не происходило. Все приращения за XIV век до вступления на трон Василия I были крайне незначительны. Ситуацию сломал именно умиравший Дмитрий Донской, в 1389 г. без спроса Орды завещавший великое княжение Владимирское своему старшему сыну Василию I.

Присоединение Владимира с округой к домену московской династии потомков Калиты (впрочем, с учетом разрешения Орды, которое всё-таки было мгновенно получено) стало той отправной точкой, опираясь на которую, Василий Дмитриевич в считанные годы смог предпринять радикальные решения по поглощению целых княжеств и их частей. С 1390 по 1393 гг. в его руки попали древнейшее Муромское княжество, Таруса, район Бежецка в Тверской земле, Вологда и Великий Устюг, населенная татарами Мещера на Оке, а главное – великое княжество Нижегородское.

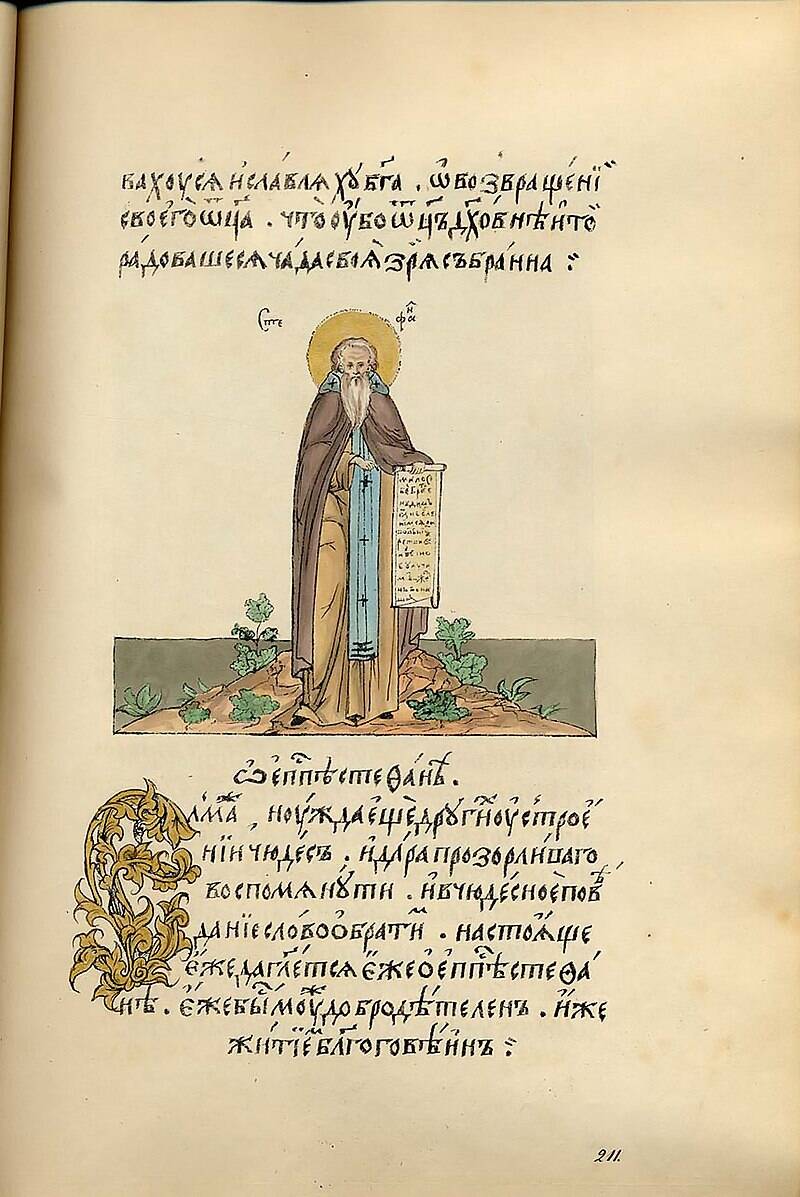

Правда, Василию I не удалось отнять у Новгорода земли по Северной Двине, зато благодаря успеху православной миссии св. Стефана Пермского, разработавшего новый алфавит для языка коми, Москва установила властью над Пермской землей и вышла к Уралу.

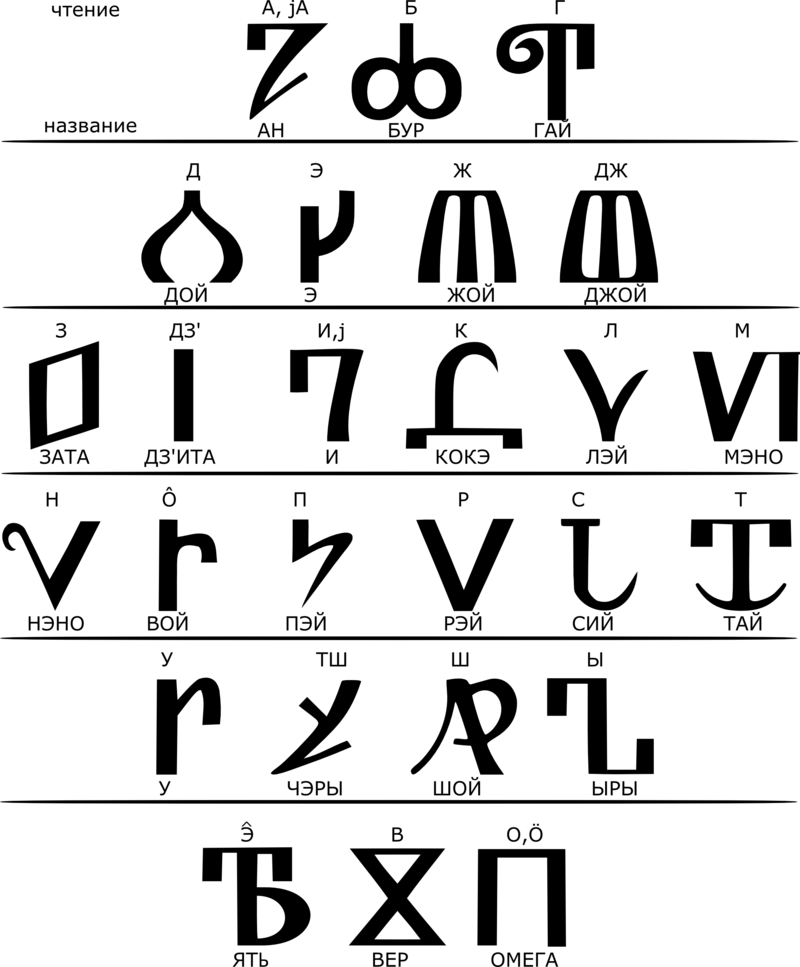

Зырянский алфавит, созданный Стефаном Пермским

Взаимоотношения с Литвой и Ордой

Определенной платой за все эти успехи на востоке стала зависимость Василия I от своего тестя Витовта, великого князя литовского. В первые годы правления Василию пришлось не вмешиваться в агрессию Литвы с целью поглощения старейшего Смоленского княжества и даже удерживать независимую Рязань от помощи Смоленску.

В 1391 году Витовт выдал дочь Софью замуж за великого князя московского Василия I Дмитриевича. По условиям Островского договора 1392 года с польским королем Ягайло стал правителем Великого княжества Литовского.

Эта политика позволила Василию I переломить в пользу Москвы еще два стратегических вопроса.

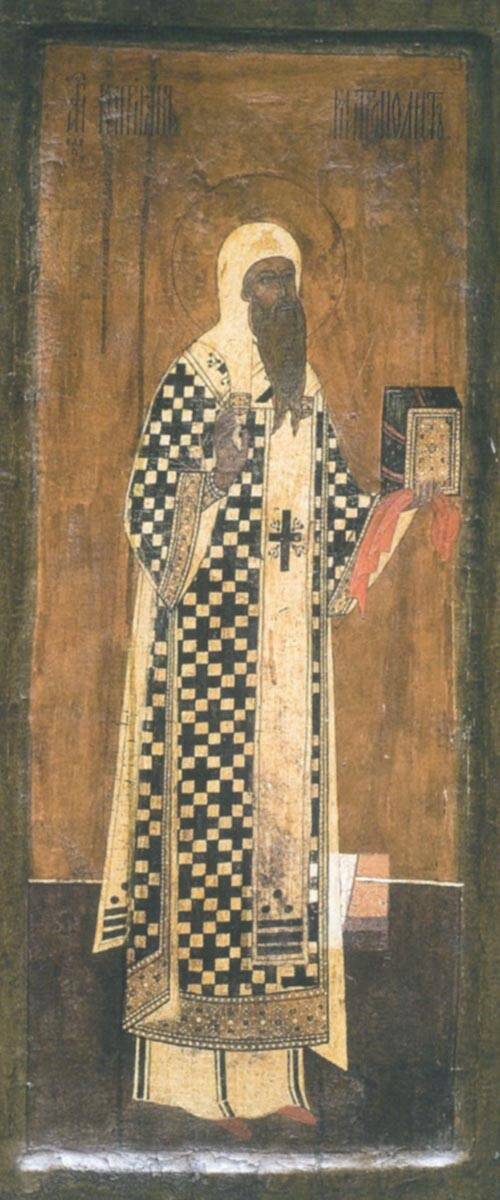

После похода эмира Тимура, уничтожившего всю инфраструктуру Золотой Орды и чудесно ушедшего с русских земель (в честь чего в Москве был основан Сретенский монастырь), Василий I (в детстве просидевший 4 года в заложниках в Орде и самовольно сбежавший оттуда) прекратил выплату дани Орде с 1395 по 1408 гг. (ранее его отец Дмитрий Донской не платил дань с 1375 по 1382 гг.). Вынужденный союз с тестем помог великому князю успешно закончить терзавшую Русь целых 15 лет жестокую церковную смуту и с 1390 г. принять в Москве Киприана как единого митрополита всех русских земель (за исключением Галиции), включая Москву и Литву.

Митрополит Киприан, икона XVII века

В 1399 г. Василий I дипломатически ловко смог избавиться от литовской опеки, когда войско эмира Едигея наголову разгромило на Ворскле объединенную армию Витовта и Тохтамыша. После этого Смоленск ненадолго восстановил свою самостоятельность, а в Новгороде князем стал родной брат Василия I. Двоюродный брат и соперник Витовта – князь Свидригайло Ольгердович – нашёл приют в Москве и получил в свой удел целые города Центральной России.

Когда Витовт попытался напасть на Псковскую землю, Василий I после смерти сдерживавшего его митрополита Киприана вступил в войну с тестем (1406–1408 гг.). Война, происходившая в основном на Смоленщине, была вялотекущей, но закончилась в пользу Москвы: к ней отошли Козельск, Перемышль-Московский, Любутск. Хотя Смоленск и Вязьма остались за Литвой, зато союз Витовта с Ливонским орденом был расторгнут, а ливонские рыцари изгнаны с Псковщины.

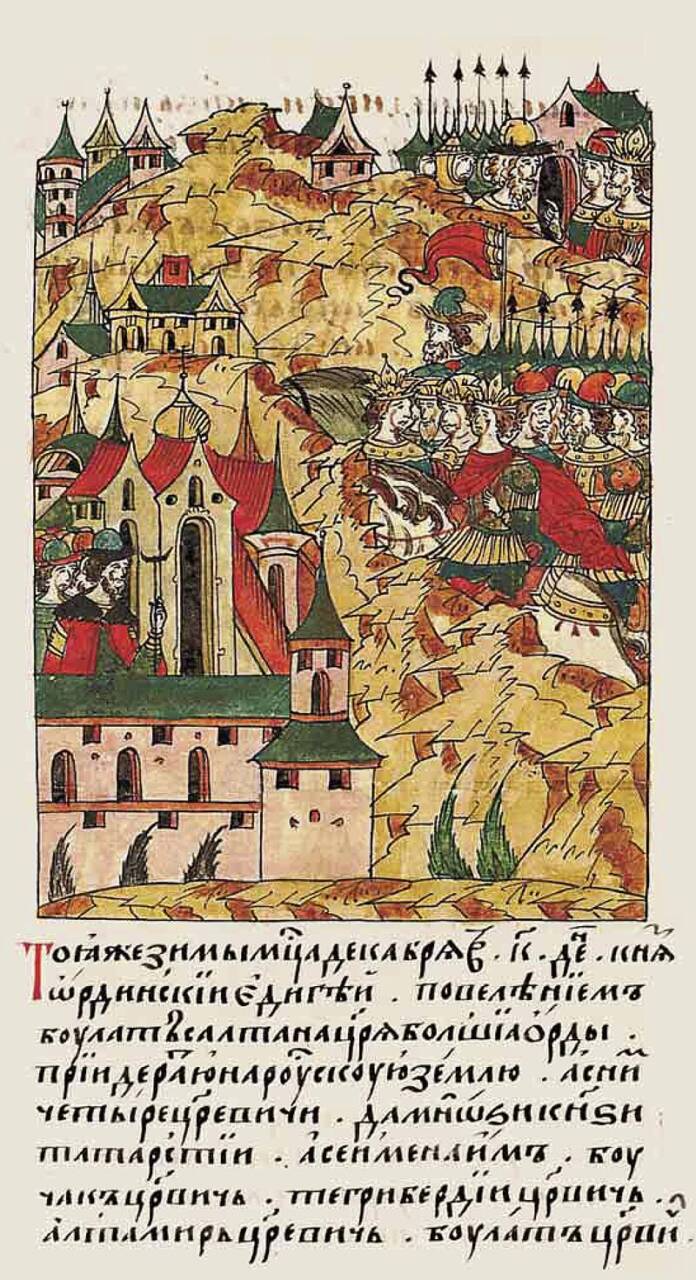

Мир Василия I с Витовтом, заключенный на реке Угре в 1408 г., оказался не только выгодным (он формально продержался аж до 1492 г.), но и своевременным: сразу же после его подписания эмир Едигей, правивший в Орде от имени марионеточных ханов, начал крупнейший поход на Москву. Нанеся огромный урон русским землям и уничтожив несколько городов (Нижний Новгород не мог оправиться после разгрома почти сто лет, Городец был вовсе уничтожен на двести лет), Едигей не смог взять прикрытую пушками Москву.

Поход Едигея на Москву. Миниатюра из Лицевого летописного свода (XVI в.)

По итогам похода Василий I возобновил выплату дани, а Свидригайло бросил свои разоренные города и вернулся в Литву.

Однако при помощи нового митрополита всея Руси Фотия (сумевшего подчинить даже Галицию) и тонкой дипломатии в Орде Василий I вскоре добился свержения Едигея и одержал верх над мятежными нижегородскими князьями в их попытках восстановить самостоятельность Нижегородского княжества.

Расцвет Москвы при Василии I

К концу правления Василия I его ближайшие родственники сидели на княжеских столах Великого Новгорода, Нижнего Новгорода, Пронска. Все эти успехи позволили превратить Москву в столицу Северной Руси (фактически контролировавшей в том числе Новгород и Псков), в край десятков монастырей, активного освоения земель свободными крестьянами и монахами, в центр иконописи и церковной книжности. Именно при Василии I в Москву устремились гонимые турками и латинянами лучшие мастера: греки, сербы, болгары – приносившие с собой учение исихазма, новые стили в книжности и книжной миниатюре, в росписях и ювелирном деле.

Фрески Феофана Грека, сохранившиеся в Великом Новгороде

«Троица» Рублева и фрески Феофана Грека, дивные стены Спасо-Андроникова монастырь и сохранившийся до наших дней Спасский собор – всё это такие же плоды расцвета времен Василия I, как и искусные «Жития» Сергия Радонежского и Стефана Пермского, написанные Епифанием Премудрым, которые охотно читают до сих пор даже в рамках школьной программы. Пожалуй, единственным заметным изъяном на этом фоне был перерыв московского летописания после Едигеева нашествия 1408 г., из-за чего нам до сих пор известно недостаточно о последних годах правления Василия Дмитриевича.

Личный вклад Василия I в культурный код России явно недооценен. Чего стоит хотя бы тот факт, что именно он начал чеканить деньги с нынешним московским гербом, на котором всадник поражает дракона. Всадник (тогда его называли «ездец») ни в коем случае не ассоциировался со св. Георгием, а понимался как изображение самого великого князя. Кроме всадника с копьем, чеканились также всадник с мечом и герой Самсон.

Василий I постепенно целиком перевел чеканку московских монет и монет удельных княжеств с арабского языка на русский, а с 1410 г. проводил реформу, установившую стандартный вес деньги 0,75 г (вместо прежних 0,9–1 г). Было покончено со старинной практикой надчеканки своих надписей поверх чужих монет. Суверенитет политический, финансовый, церковный, культурный – таков был твердый курс великого князя во всех сферах жизни.

Оставалось лишь найти достойного преемника, но с этим возникли проблемы.

Долгожданный наследник

Василий I с Софьей Витовтовной рожали детей непрерывно на протяжении двадцати лет. К несчастью, в дело постоянно вмешивалась чума: их первенец умер в 5 лет, а объявленный наследником престола следующий сын Иван Васильевич – в 20 лет. Третий и четвертый сыновья тоже умерли в младенчестве и тоже от чумы. Дочь великого князя, рано умершая Анна Васильевна, успела побывать византийской императрицей – супругой Иоанна VIII Палеолога, чьей племяннице будет суждено выйти замуж за внука Василия I – Ивана III. Еще две дочери великого князя были выданы за удельных князей Киева и Нижнего Новгорода.

Лишь последний ребенок, будущий Василий II Темный, чудом появившийся на свет у 44-летних родителей (случай, неслыханный в ту эпоху), стал в итоге наследником московского и владимирского трона. Однако над его головой с самого начала нависала страшной угрозой строчка из завещания Дмитрия Донского 1389 г., написанного в ту пору, когда 18-летний Василий I еще не был женат. Согласно тому завещанию, после Василия в порядке очередности должны были наследовать трон его братья, прежде всего, Юрий Звенигородский.

Действительность этого завещания 36 лет спустя, когда у Василия I уже был сын и наследник, мягко говоря, едва ли можно было доказать силой убеждений. А это означало, что с момента кончины великого князя спор между его 50-летним братом Юрием и 10-летним сыном Василием должен был решать меч. Таким образом, 600 лет назад Северо-Восточная Россия начала вползать в полосу затяжных гражданских войн.

Подпишитесь на наш телеграм-канал https://t.me/history_eco

Еще по теме:

Иван Калита и начало возвышения Московского княжества

Leave a reply

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.