Алексей Комогорцев. Каргалинская диадема: Всадница на драконе

Каргалинская диадема. Золото, штамповка. 4,7 × 35 см., III-II вв. до н.э. (Центральный Государственный музей Республики Казахстан, Алма-Ата)

Свидетельством распространенности представления об использовании драконов в качестве ездовых животных служит сюжет так называемой Каргалинской диадемы, обнаруженной в 1939 г. в Каргалинском ущелье Алматинской области.

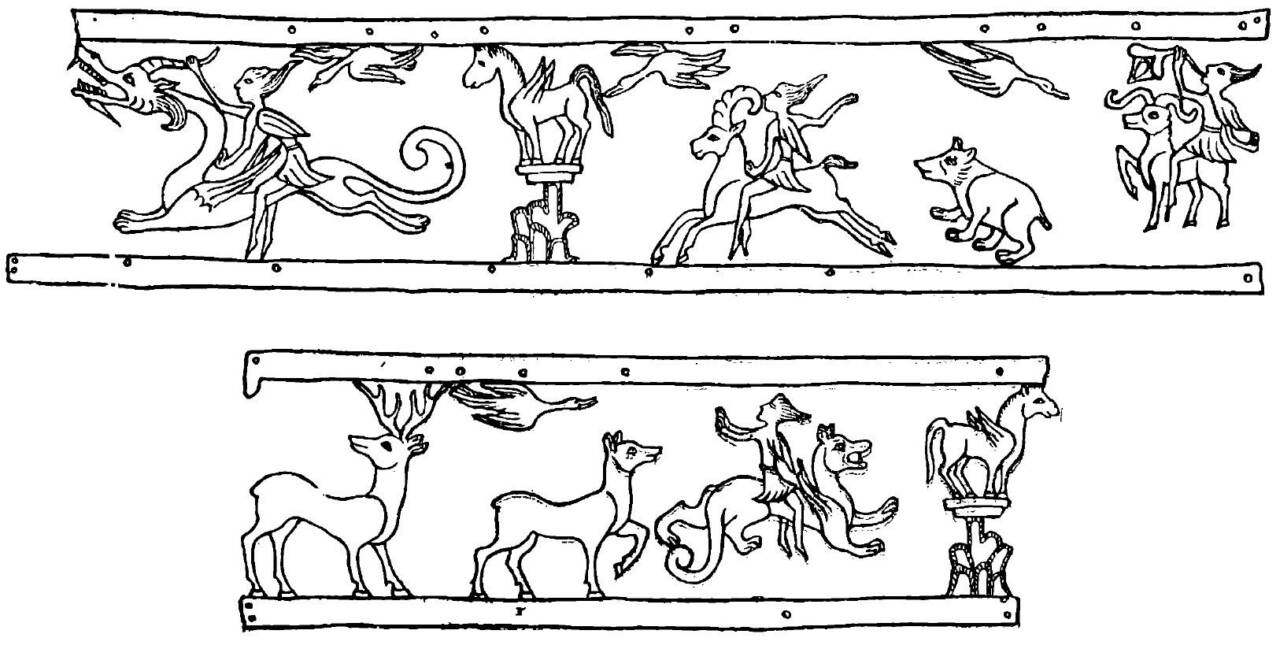

Диадема состоит из двух фрагментов золотой прямоугольной пластины, общей длиной 35 см и шириной 4,7 см, инкрустированных драгоценными камнями. Внутреннее пространство пластины заполнено изображением зверей, птиц и женоподобных антропоморфных фигур в окружении сложного растительного орнамента. Все женщины, изображенные на диадеме, облачены в одинаковые короткие подпоясанные туники, имеют одинаковую шлемовидную прическу (волосы загнуты назад кверху наподобие затылочного рога), за их плечами – птичьи крылья или стилизованные под них накидки. Процессия животных и антропоморфных существ на первом (левом) фрагменте пластины двигается слева направо, тогда как существа, представленные на правом фрагменте, развернуты в противоположном направлении (за исключением одной птицы).

На первом фрагменте диадемы изображены: марал с головой, повернутой назад, и копытное животное без рогов (предположительно самка марала), между ними парит птица, далее следует ступающий по растениям крылатый тигр с сидящей на нем женщиной. Фигура женщины развернута в талии назад, двумя руками она держится за ветвь дерева. Замыкает цепочку крылатая лошадь, стоящая на растении в форме гриба-постамента.

Наибольший интерес представляет фигура, расположенная в самом начале второго (правого) фрагмента диадемы. Здесь мы видим детально выписанного дракона и оседлавшую его женщину. Правой рукой всадница держится за затылочный рог дракона, а левой опирается о его шею. Пасть дракона полуоткрыта, видны четко прорисованные зубы. Ухо дракона прижато назад, длинная шея фигурно выгнута, туловище имеет оттянутые назад крылья, круп приподнят кверху, передние лапы выброшены вперед, задние вытянуты назад, длинный хвост загнут на конце. Дракон, по всей видимости, изображен в момент прыжка или полета. Над всадницей изображена птица, которая как бы преследует ее. За всадницей на драконе следует уже знакомая нам по первому фрагменту фигура крылатого коня на постаменте в виде гриба.

Последняя группа изображений состоит из летящей птицы, бегущего козерога с всадницей на спине, держащейся правой рукой за ветку, медведя и парящей над ним птицы, развернутой в сторону, противоположную общему направлению. Замыкает сюжет всадница, сидящая верхом на горном баране-архаре, идущем медленной поступью – правая передняя нога архара сильно согнута в колене и поднята вперед и вверх. Левая рука всадницы отведена назад, в правой руке она держит цветок, плотно прижимая окончание его стебля ко рту, голова всадницы откинута назад.

Глаза животных выполнены из цветного сердолика и альмандина, туловища инкрустированы бирюзой, укрепленной на известковой массе. Первый исследователь Каргалинской диадемы профессор Ленинградского университета, археолог и историк-востоковед А. Н. Бернштам (1910–1956) писал: «Несмотря на фантастический характер ряда изображений, животные переданы реалистично, с глубоким знанием характерных черт и повадок зверя. Особенно выразительны фигуры марала, медведя, мягкая кошачья поступь тигра, стремительный бег козерога».

Каргалинская диадема. Прорисовка (по изданию: Бернштам А. Н. Золотая диадема из шаманского погребения на р. Карагалинке // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. Вып. 5. М.-Л., 1940. С. 23–31)

Эксперты придерживаются версии, согласно которой диадема представляет собой оклад головного убора, нашиваемый на его поверхность. Также они убеждены, что существовала еще и третья (центральная) часть украшения, которая бесследно исчезла.

Вокруг загадочных обстоятельств обнаружения «Каргалинской диадемы» вращается действие известного романа Юрия Осиповича Домбровского (1909–1978) «Факультет ненужных вещей», законченного им в 1974 г. С подлинными деталями этой детективной истории автор романа был знаком не понаслышке, поскольку занимал в то время должность хранителя древностей Центрального государственного музея Казахстана, куда и были доставлены фрагменты «диадемы» в составе т.н. «Каргалинского клада».

Домбровский описывает «диадему» следующим образом:

«Кусок состоял из ажурной золотой пластины, разделенной на два пояса. В верхнем поясе был изображен рогатый дракон с гибкой кошачьей статью и на пружинящих лапах. Он стоял, извиваясь и оскалясь. Четко был вычеканен каждый клык зверя. А ниже этажом помещался козлик. Маленький шустрый козлик-теклик, как его называют тут. Он стоял на каком-то бугорке или вершинке и смотрел оттуда вдаль. Так у него были подобраны копытца, такая у него была высматривающая мордочка. Потом еще летели лебеди, поднимались фазаны и утки, порхали мелкие птахи. Отдельно, как будто на капители колонны, стоял ладный крылатый конек – только совсем не Пегас, а суховатая небольшая лошадь Пржевальского. И другой такой же конек несся по небу. На нем сидела молодая женщина. Ветер взметнул ее волосы, и они сделались похожими на шлем. И в самом изгибе всадницы чувствовалась стремительность полета, то, как она врезается в гудящий воздух. Второй пояс занимало что-то длинное, тонкое, льющееся, слегка спутанное – не то водоросли, не то трава, полегшая по ветру».

Вот как обстоятельства этой находки представлены в Сборнике докладов и полевых исследований Института истории материальной культуры АН СССР им. Н. Марра за 1940 год: «В 1939 г. в правом ответвлении Карагалинского ущелья (Алма-Атинская обл.), близ урочища Мынг Ошакты на высоте 2300 м над ур. м., при случайных обстоятельствах, тов. Назаренко были найдены кости человека с набором золотых предметов в количестве около 300 штук. Скелет был найден в расщелине скалы в сильно потревоженном виде. Ориентировку установить было крайне трудно».

По словам научного сотрудника отдела археологии Центрального Государственного музея Республики Казахстан Ольги Мякишевой, изделия из золота были случайно обнаружены в небольшой пещере несколькими рабочими Каргалинского суконного комбината во время охоты. Позже на этом месте производил раскопки зоогеограф и археолог-любитель Борис Николаевич Дублицкий, автор исследования «Краткий отчет археологической разведки КФАН и ЦМК в окрестностях Алма-Аты в 1939 году».

Однако кроме «небольшого предмета из бронзы», фрагментов ложечки и пары крошечных золотых самородков он ничего не обнаружил. Вскоре после этого, 27 марта 1940 года Дублицкий был арестован УГБ НКВД Казахской ССР и в октябре того же года приговорен Особым совещанием к 8 годам Исправительно-трудовых лагерей по статье 58-1а УК РСФСР (контрреволюционная деятельность). Дальнейшая его судьба неизвестна. Остается только гадать является ли простым совпадением, что еще один участник этой истории, будущий автор «Факультета ненужных вещей», в 1939 г. также был арестован органами НКВД и следующие три с лишним года провел в колымских лагерях.

Краевед Владимир Васильевич Сараев излагает историю «Каргалинской находки» следующим образом: «Мынг Ошакты – это правый приток реки Узун-Каргалы, называемый Ерменсай. Осенью 1939 года, в этом ущелье, местными охотниками Н. Есиповым и А. Назаренко, в расщелине скалы типа обвальной пещеры был обнаружен клад, который они раскапывали дважды. Клад был сдан соответствующим органам, после чего парней еще долго “таскали”».

Существует и другая версия этих событий, представленная в романе Домбровского. В 1937 г. двое незнакомцев, представившихся рабочими Каргалинского суконного комбината, принесли в Центральный музей изделия из золота, обнаруженные, по их словам, в небольшой пещере рядом с останками человеческого скелета. Среди золотых бляшек, пластинок и серег фигурировали фрагменты уже известной нам «диадемы». Согласно сюжету романа, «кладоискатели» сдали в музей только часть найденного, с тем, чтобы удостовериться в его подлинности. Убедившись по реакции директора музея в том, что обнаруженное ими археологическое золото представляет ценность, незнакомцы ретировались, незаметно изъяв из корочек оставленные в залог паспорта.

В романе упоминается доставленный в музей вместе с украшениями женский череп, рядом с которым были обнаружены золотые изделия. В настоящий момент специалисты музея утверждают, что никаких костей, связанных с этой историей, в их распоряжении нет.

Вызывает удивление, что Домбровский в романе перенес драматические события, развернувшиеся вокруг «Каргалинского клада» на два года раньше. Возможно, помещая эту историю в контекст известных событий 1937 г., писатель тем самым всего лишь хотел сгустить эмоциональную атмосферу повествования. Тем не менее, существует предположение, что в силу своего служебного положения автор был знаком с некими дополнительными деталями, о которых побоялись рассказать НКВД люди, нашедшие древнее золото.

В финале этого отнюдь не научно-фантастического романа сотрудникам НКВД удается обнаружить оставшуюся часть «Каргалинского клада», а главное, третий недостающий фрагмент «диадемы», описание которого Домбровский не приводит, ограничившись указанием, что это: «серединная и самая большая часть ее, без которой диадема была бы только двумя фрагментами, а не диадемой». По версии, изложенной в романе, золотые украшения на самом деле были обнаружены не в пещере на берегу реки Карагалинки, как для отвода глаз утверждали «кладоискатели», а в разграбленном ими кургане на реке Или – одной из крупнейших рек Казахстана, берущей свой исток на китайском Тянь-Шане.

История «Каргалинского клада» изобилует белыми пятнами и нестыковками. Как мы могли убедиться, странные разночтения имеются даже по вопросу о его местонахождении. До сих пор с точностью не установлено, что это было – клад или захоронение. Имеющиеся в научных публикациях ссылки на сообщения прессы того времени, рассказывающие об открытии, не подтверждаются архивными материалами. По какой-то загадочной причине место предполагаемого обнаружения «клада» не подвергалось планомерному исследованию профессиональными археологами, если не считать таковым, по всей вероятности, самочинные раскопки археолога-любителя Дублицкого. Кстати, именно за подобного рода «самодеятельность» в романе Домбровского (не понаслышке знакомого со спецификой музейно-археологической работы того времени) органами НКВД был арестован его главный герой, археолог Зыбин. Если организованные раскопки все же имели место, сведения о них почему-то отсутствуют.

Дополнительные сведения о «Каргалинской находке», которые обнаруживаются в личной переписке Домбровского и его очерке «Гонцы», еще более запутывают и без того непростую ситуацию, поскольку во многом противоречат версии событий, изложенной в романе.

В 1963 г. в письме, адресованном писателю и искусствоведу Владимиру Степановичу Железняку-Белецкому (1904–1984), Домбровский пишет:

«Ты просишь рассказать о Карагалинской диадеме. Добавить я могу очень немного. Я к этой теме еще не приступил детально (она будет во 2-й книге)[1]. Нашел эту диадему лично я, т.е. не нашел, а задержал тех, кто принес к нам в музей золотые бляшки. Это было в 1939 году. С тех пор писали о Ней довольно много, но научно она еще не издана.

Более или менее твердо решен только вопрос о народности зусуни (т.е. казахи). Насчет колец (их размера) вопрос решался просто – оказывается, эти кольца со сжимающимся устройством. Так что грациальная женщина – не воровка. Есть еще версия – эта китайская невеста-царевна, которую везли в брачном уборе, и которую похитил ибрис – горный барс. Видишь, без барса не обойдешься, но я думаю, что клевета. Барс такими дешевыми номерами (похищение красавиц) не занимается.

В общем, пока ничего умного не придумано. Археологически и искусствоведчески эта находка достойна всяческого внимания. Диадема, бляшки, кольца – очень совершенные образцы ювелирного искусства. И это безусловно местное изделие: джейраны, туры, верблюды, s тигр, барс – это все фауна этих мест.

Меня очень интересует внешность женщины – череп был послан в свое время Герасимову, нужно будет установить, сохранился ли он и не сделана ли им хоть карандашная реконструкция лица. В музее никто ничего не знает и не помнит. Придется все это восстанавливать самому.

Вот, кажется, все самое существенное об этой находке. Повторяю, когда займусь ею вплотную, узнаю и, если захочешь, напишу тебе больше».

В 1974 г. в Алма-Ате выходит сборник исторических очерков Домбровского «Факел». В очерке «Гонцы» автор представляет беглый обзор своих публикаций, посвященных «Каргалинской диадеме»:

«Сейчас о ней уже существует целая литература. Она рассмотрена со всех сторон археологически, этнографически, искусствоведчески и все-таки ясности в отношении ее нет до сих пор. Наоборот, чем больше ее изучают, тем больше вопросов она ставит перед исследователем. Когда-то я писал о ней так: “…где-то там, верст за двадцать от города, в глухом урочище, на берегу грязной речонки, под огромными голубыми валунами спала уже второе тысячелетие та, которая когда-то была первой красавицей, принцессой, невестой, а может быть, еще и колдуньей.

Все вокруг нее было овеяно темнотой и тайной. Она не была похоронена и оплакана, над ней не возвели погребальной насыпи, не поставили надгробного камня. В день свадьбы она вдруг пропала из глаз людей. При жизни она была высокая, с тонкими пальцами, продолговатым лицом, и все ее считали, конечно, красавицей. Сыплет дождик, летят мокрые листья, идут низенькие тучи, грязь прямо хлещет с гор жирными потоками. Но она надежно укрыта валуном, и две тысячи лет, прошедшие над ней, ничего тут не изменили. Еще только две-три бляшки из свадебного убора попали нам в руки, все остальное цело. Ее еще не нашли и не ограбили. Придет время, и все триста ее золотых украшений кольца и серьги — полностью переселятся в витрины музея. А сейчас она все еще невеста. И я только стою и гадаю, кто же она?..” (“Новый мир”, 1964, № 8).

Нужно повторить, что ответа на этот вопрос я так и не имею. Переходя уже на трезвую прозу, привожу здесь свою запись, которую я сделал 16 лет тому назад (“Дружба народов”, 1957 г., № 5): “Находка включает в себя более трехсот золотых предметов, в том числе кольца, серьги, броши и обломки золотой диадемы.

Набрели на все это совершенно случайно.

Дело было так. Бродили четыре охотника по берегу горной речки Карагалинки, неподалеку от Алма-Аты, и попали под ливень. Спрятаться было некуда, они бросились бежать вверх по реке, к большим каменным глыбинам метрах в тридцати от берега. Для четверых яма была тесна, и когда охотники стали ворочаться в ней, под руку одного попала какая-то блестящая золотая пластинка. Стали разрывать землю, и сразу же наткнулись на груду золотых безделушек: пуговиц, каких-то круглых нашивок, серег, колец… Порыли еще немного и обнаружили сначала человеческий череп, а потом и полуистлевшие кости. Кости охотники оставили под камнем, а золото собрали и отнесли в музей.

В этой находке все, что ни возьми, загадка. Не ясно даже основное – кто был тут похоронен. Проф. А. Бернштам – кажется, первый ученый, обследовавший эту находку, – написал: “Молодая женщина лет 25… видимо, шаманка” (Краткие сообщения Института истории материальной культуры. 1940. А. Бернштам. “Золотая диадема из шаманского погребения”). Но вот первая же несообразность: кольца этой древней грации спадают даже с толстых пальцев землекопа – настолько они велики (Потом эта загадка разъяснилась – кольцо было со шпеньками, т.е. раздвигалось). Как же могла носить их молодая женщина, хотя бы за три века до нашей эры. А ведь она носила не только кольца, на ее голову была надета тяжелая, видимо, брачная диадема из кованого золота. Ее одежда была, словно панцирем, обшита тяжелыми золотыми бляшками. Трудно даже представить себе, как выглядел этакий чудовищный золотой идол.

Дальше, пожалуй, самое непонятное: как эта невеста очутилась под камнем? Никто никогда не хоронил эту женщину – останки лежали просто на земле. Но если никто не хоронил ее, так как же она погибла и почему ее труп попал сюда? Обо всем этом можно только гадать. И вот ученые гадают. Один говорит: на эту женщину напал горный барс, задавил ее и затащил под камень, там она и осталась. Но ведь диадема, бляшки, кольца, серьги, эта тяжелая парадная одежда, вообще весь убор невесты вовсе не для прогулок. Так неужели барс украл невесту, скажем, с пира или с жертвоприношения? Другие говорят: та, что лежит под камнем, никогда не носила на себе ни диадемы, ни этих колец, она просто похитила их у какой-то другой женщины, возможно, у своей госпожи и бежала – вот тут-то на нее и напал барс. А профессор А.Н. Бернштам говорит: эта женщина – шаманка, и то, на что наткнулись охотники, шаманское погребение. Так до сих пор кое-где народы севера хоронят колдунов – уносят тело в дикое место и заваливают глыбиной.

Так ли это или нет, но авторы до сих пор не могут прийти к единогласию. Но если не ясны обстоятельства смерти невесты в подвенечном уборе, то еще более густой туман окутывает происхождение и назначение трехсот золотых предметов, найденных подле погибшей. Здесь все оспаривается, все недостоверно. Даже время, когда была погребена, убита или задрана зверем эта женщина, точно не установлено. То ли это случилось за двести лет до нашей эры, то ли на четыреста лет позже. И тем не менее “карагалинская находка” сразу стала в ряду лучших образцов мировой культуры. Ее значение огромно и выходит далеко за пределы истории древнего Семиречья”.

Так кончается моя первая статья, посвященная находке.

С тех пор было многое установлено, но утратилось еще больше. Так, например, потерян череп из погребения. И если раньше писали о шаманке, то сейчас Hyp Мухаммедов без всякого, по-моему, основания, пишет уже о погребении шамана».

Из письма и очерка следует, что фигурирующий в романе женский череп существовал в действительности. Однако местонахождение останков и золота, наряду с обстоятельствами их обнаружения, во многом противоречат сюжету, представленному в романе. Учитывая то особенное значение, которым наделял Домбровский «Каргалинскую находку», трудно списать возникновение этого сюжета на сугубый творческий вымысел. Не стоит забывать, что в процессе подготовки романа, на которую было потрачено десять лет (1964–1974), автор планировал «вплотную» заняться детальной реконструкцией событий 1939 года. Возможно, произведенная Домбровским «ревизия», заставила его коренным образом переосмыслить некоторые ключевые моменты этой истории.

Весной 1978 года, вскоре после первой публикации «Факультета ненужных вещей» на Западе, Домбровский был жестоко избит неизвестными в фойе ресторана Центрального дома литераторов и впоследствии скончался в больнице от сильного внутреннего кровотечения. Так что, нам остается довольствоваться лишь заключениями экспертов, которые изрядно расходятся по вопросу о происхождении сюжета «Каргалинской диадемы».

Датируя находку I в. до н. э. — II в. н. э., Бернштам полагал, что украшение принадлежало шаманке, а композиция диадемы испытала на себе культурное влияние китайского искусства. Последнее утверждение относится, в первую очередь, к семантике образов, представленных на диадеме и имеющих «ближайшие аналогии» с бронзовым блюдом Ханьской эпохи из известной коллекции антиквара Чинг Цай Лу (1880–1957). Берншатм пишет:

«Блюдо имеет центральный медальон, вокруг которого расположены фризы с изображениями животных, частью фантастических, и птице-людей. Все это дано в характерной вязи растительного орнамента. Сравнивая эти фризы с изображениями на диадеме, нетрудно убедиться в том, что они одинаковы в сюжетном и стилистическом отношениях. Абсолютно сходна, во-первых, общая композиция процессии животных в растительной вязи, во-вторых, удивительно похожи такие изображения, как дракон, крылатые тигры, идентичные даже в трактовке шкуры, в виде полос, сделанных отдельными черточками, птице-люди. <…> Аналогии прослеживаются и в такой детали, как изображение какого-то растения с плоской горизонтальной поверхностью. На диадеме на таких подставках стоят лошади. Возможно, что это изображение китайского гриба – символа долголетия».

Каргалинская диадема. Фрагмент

Мысль о китайском влиянии на создателя Каргалинской диадемы наиболее очевидно проявляется в фигуре дракона – его иконографический образ на диадеме совершенно совпадает с образом одного из драконов, представленных на блюде, с тем лишь отличием, что на последнем отсутствует всадник.

По мнению специалиста по античному Причерноморью профессора М. И. Ростовцева (1870–1952) блюдо из коллекции Лу содержит в себе орнаментальные мотивы, созданные китайским мастером, воспринявшим культурные влияния эллинизма и сарматского искусства, которые присутствуют и на Каргалинской диадеме. Расцвет такого искусства приходится в Китае на Ханьскую эпоху, во время которой происходит неожиданный ренессанс восходящего к неолиту представления о драконах как ездовых животных. Звериный стиль этого периода не является результатом спонтанного развития предшествующего Джоусского искусства, он получил распространение в результате непосредственной связи Китая, особенно Северного, с гуннами: «Если гунны-кочевники влияли на Китай, то и, наоборот, китайское искусство наложило свой отпечаток на искусство кочевников».

Основатель казахстанской школы археологии Кемаль Акишев (1924–2003) полагал, что сюжет диадемы тесно связан с даосскими верованиями. Начиная с II века до н. э. нынешнюю территорию Семиречья, где был обнаружен Каргалинский клад, населяли усуньские племена, которые находились в тесном контакте с китайцами именно в эпоху правления династии Хань.

Архитектор и историк материальной культуры Алмас Ордабаев обнаружил в раннесредневековой китайской литературе точное описание сюжета, изображенного на диадеме. Речь идет о стихотворении поэта Цао Чжи (Цао Цзы-цзянь, 192–232) «Бессмертие» из сборника «Семь печалей»:

Открыты мне Небесные врата,

Из перьев птиц я надеваю платье;

Взнуздав дракона, мчусь я неспроста

Туда, где ждут меня мои собратья.

Я лин-чжи рву в восточной стороне,

В краю бессмертных у границ Пэнлая

Ты снадобье прими, сказали мне,

И будешь вечно жить, не умирая.

В стихотворении упоминается гриб лин-чжи, известный в Китае как «трава бессмертия» и с большой долей вероятности изображенный на Каргалинской диадеме в качестве подставок, на которых стоят крылатые лошади. В древнекитайской традиции лин-чжи считался волшебным лекарством, дарующим долголетие или даже вовсе избавляющим от смерти. В современной китайской медицине это уникальное растение рассматривается как эффективное средство для лечения многих заболеваний, о чем свидетельствуют проведенные в наши дни клинические исследования.

Ордабаев полагает, что стихотворение Цао Чжи посвящено шаманам, к которым обращались за секретом долголетия: «Его стих отсылает к каргалинскому украшению. Там упоминается лин-чжи – это волшебная трава, продлевающая жизнь, и сказочная страна духов Пэнлай. Даосизм оперирует этими понятиями до сих пор».

Известно, что китайские даосы собирали и систематизировали знания и шаманские техники протоисторического Китая и на протяжении нескольких тысяч лет подвергали полученные сведения обработке и самой тщательной интерпретации. Под оболочкой различных «суеверий» они ощущали подлинные фрагменты древней мудрости и прилагали систематические усилия к их сбору и освоению. Известный румынский религиовед, историк и этнограф Мирча Элиаде (1907–1986) пишет:

«Именно в этой зоне, границы которой столь трудно определить, уцелели традиции неопровержимо древние – т. к. их источником были четко обозначенные духовные ситуации: экстазы и премудрости, связанные с охотничьей магией, с открытием гончарного ремесла, с земледелием, с металлургией и т. д. – в этой зоне, где еще удерживались архаические интуиция и поведение, устоявшие перед превратностями культурной истории, именно там даосы с увлечением собирали рецепты, секреты, предписания. Поэтому можно сказать, что даосские алхимики, при неизбежных инновациях, подхватывали и продолжали протоисторическую традицию».

Связь даосизма с сюжетом «ездящих на драконах» представляется нам особенно важной, т. к. аккумулируемые в этой среде архаические знания и умения теснейшим образом связаны с шаманской традицией, в которой, по всей видимости, сохранялись и воспроизводились элементы практик, связанных с симбиотическим взаимодействием человека и некоторых разновидностей реликтовых чудовищ.

[1] Имеется в виду роман «Факультет ненужных вещей», к работе над которым Домбровский приступил в 1964 г.

Еще по теме:

Пастухи драконов: сюжет наездника на драконе в дальневосточной традиции

Подпишитесь на наш телеграм-канал https://t.me/history_eco

Leave a reply

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.