В. Мизин. Возможно, древний мир был более «глобальным»

Как причудливо тасуется колода истории. С теорией диффузионизма, оформившейся в начале XX века и рассматривавшей свидетельства древних контактов между Старым и Новым светом, я познакомился в 2004–2007 гг. Именно тогда, общаясь с коллегами из NEARA («Ассоциация Исследователей Древностей Новой Англии») и имея возможность ознакомиться с трудами Б. Фелла, Дж. Мэйвора и Б. Дикса, Дж. Гейга, я впервые детально обратился к этой теме в свете рассмотрения сходства сейдов Северной Европы и мегалитов Северной Америки.

К тому времени сама идея диффузионизма была изрядно дискредитирована столетием множества подделок – всевозможных надписей викингов в Алабаме, находках финикийских монет под Сиэтлом и тому подобными «сенсациями». Большинство исследователей относились к самой идее трансатлантических контактов «до Колумба» скептически, допуская лишь подтвержденные бесспорными находками свидетельства пребывания викингов в Ньюфаундленде.

Плавание Тима Северина в 1977 году на реконструированной древней ирландской лодке, получившей название «Святой Брендан», в честь плавания известного ирландского святого, показало, что ирландские монахи в 6–7 вв. н.э. вполне могли доплыть до Америки. Реконструкции и сопоставления Ф. Моуэта также указывали на возможность древних европейцев (еще докельтских времен) добираться до Канады. Впрочем, все это не имело материальных доказательств, и как факт не рассматривалось: «могли – не значит сделали».

«Святой Брендан» Тима Северина. Первый удачный пример пересечения Северной Атлантики на реконструированном раннесредневековом судне.

Что касается сходства мегалитов, то я придерживался более приземленной версии, озвученной мной в 2007 году в статье, вышедшей в журнале NEARA: сходство мегалитов могло быть обусловлено сходством природных условий, диктовавших аналогичные представления о природе и жизни. Например, это легко могло объяснить сходство между саамскими сейдами и алгонкинскими фигурами маниту, имевшими схожие образы и мифологические трактовки.

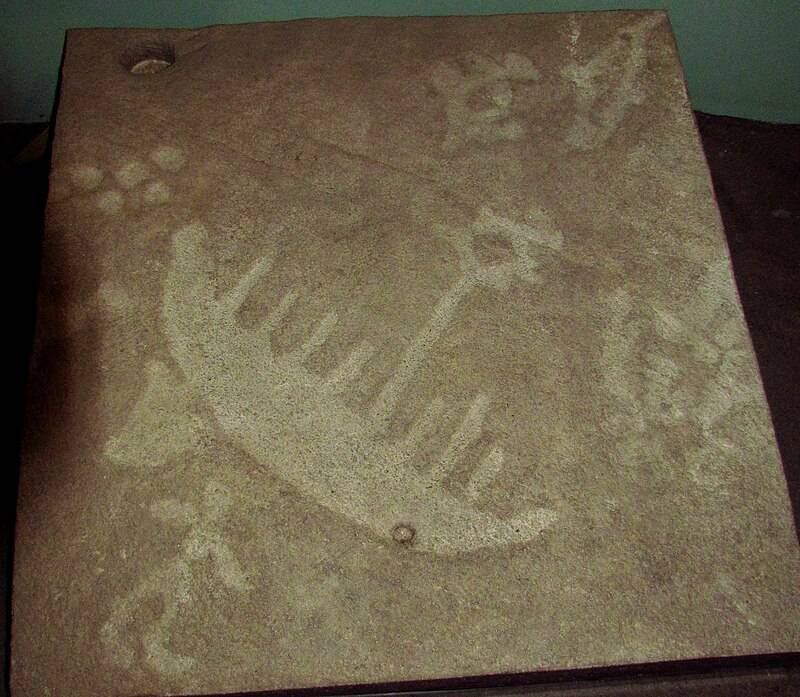

Однако на всем этом фоне выделялась еще одна, наиболее древняя и странная категория схожих объектов. Именно на основании этой группы канадский исследователь А. Паабо выдвинул свою гипотезу о культуре северных лодок. На эту мысль автора навело сходство изображений лодок на петроглифах бронзового века в Скандинавии и Канаде (район Великих озер). При этом для многих казалось невероятным, что древние люди, жившие во II – начале I тысячелетия до нашей эры, могли на примитивных лодках-долбленках пересечь океан, причем в условиях не самого теплого климата и неблагоприятных течений, сносивших их к Гренландии. В общем и целом все эти идеи оставались в поле теоретизирования разной степени убедительности.

В 2025 году в журнале «Стратум» вышла статья Д. В. Панченко, в которой автор снова обращается к теории диффузионизма, рассматривая новые факты, касающиеся сходства петроглифов. На фоне некоторых современных работ, приводимые аргументы выглядят вполне убедительно, но в этой заметке мне хотелось бы акцентировать внимание на ряде смежных нюансов.

Рассматриваемые автором петроглифы находятся в районе Великих озер Северной Америки. Водный путь туда проходит по реке Святого Лаврентия и составляет около 800 км. Этот факт указывает, что европейцы Бронзового века могли проникнуть вглубь североамериканского континента гораздо дальше викингов, следы которых выявлены лишь на атлантическом побережье.

Ключевой вопрос: каким образом жители Скандинавии за две-три тысячи лет до викингов смогли пересечь океан в достаточно неблагоприятной его части?

Ответ на этот вопрос был всегда на виду, но почему-то историки его не могли осмыслить и принять как данность. Дело в том, что на петроглифах нередко встречались изображения двухкорпусных кораблей-катамаранов. Эта трактовка ряда изображений мне тоже приходила на ум, но поскольку никто всерьез её не рассматривал, да и я сам не занимался петроглифами, то продолжения эта гипотеза не имела. Однако, если действительно посмотреть независимым взглядом, без шор довлеющих устоявшихся стереотипов, то чем еще могут быть эти изображения, как не рисунками североевропейских катамаранов Бронзового века?

Изображения катамаранов на скандинавских петроглифах. Двухкорпусные небольшие суда являются самым простым решением для дальних морских плаваний.

Наличие подобного рода кораблей в древней Фенноскандии полностью меняет представление о логистических возможностях людей той эпохи. К этому можно добавить, что подобный вид морского транспорта в другой части Земли позволил полинезийцам преодолеть тысячи километров открытой воды и колонизировать острова Тихого океана. В конце концов, если люди каменного века смогли додуматься до идеи двухкорпусных судов в одной части света, то какой закон природы запрещает тоже самое сделать таким же людям в другой?

Для народностей, находящихся на уровне развития каменного века, данное решение выглядит оптимальным и простым – объединение двух лодок в общую схему увеличивает устойчивость. Приведу пример: в 2018 году отечественные археологи реконструировали небольшое однокорпусное древнее судно с берестяной обшивкой, на котором попытались пройти путь от карельского берега до Соловков, то есть маршрутом людей каменного века. Это всего около 45 км. Однако далее Немецкого Кузова пройти не удалось. Эксперимент завершился провалом, подтвердив лишь каботажные возможности такого рода лодок. И это внутреннее Белое море, что тогда можно говорить о возможностях однокорпусных судов каменного века в Северной Атлантике?

Петроглифы Канады, расположенные в глубине материка, показывают, что древние европейцы могли не только исследовать побережье, проникая вглубь суши, но и иметь контакты и культурный обмен с племенами индейцев. Поскольку народы Cеверной Европы и Америки в то время находились на примерно одинаковом уровне развития общества и религии, то заимствование идей, религиозных представлений, символов и тому подобного, могло происходить гораздо глубже и естественней, чем спустя тысячелетия. Возможно, древний мир был более «глобальнее», чем мы можем это себе представить.

Не отголоски ли этих древних знаний дошли до Средневековья в виде легенд об недостижимых «островах блаженных» где-то в Атлантике? «Утраченном рае», который некогда искал святой Брендан Мореплаватель? Впрочем, это позволяет по-новому взглянуть и на мегалитические сооружения Северной Америки.

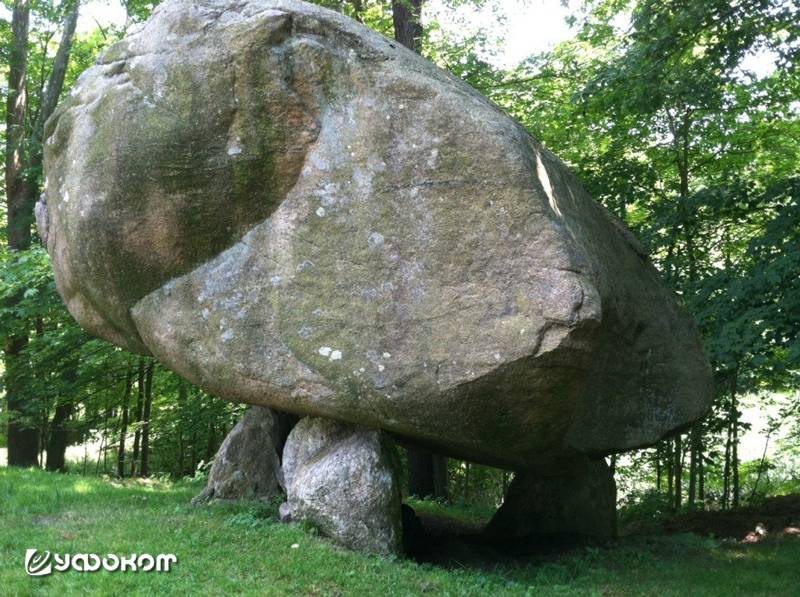

Сайлемский дольмен – самый известный мегалит Северной Америки. Валун весом в 90 тонн поставлен на пять опорных камней.

В свете как технических возможностей по пересечению океана, так и по глубине проникновения на североамериканский континент, идея привнесения мегалитической традиции из Северной Европы в Северную Америку уже выглядит не чем-то фантастически нереальным, а скорее закономерным.

Но и это еще не все, если учесть привнесение этой традиции на местность, где могли отсутствовать её корни и ранние стадии эволюции, то, скорее всего, заимствованы могли быть именно уже устоявшиеся, воплощенные в конструкциях принципы и идеи мегалитической традиции в, назовем это так, «готовом виде». Если эта догадка окажется верной, то, возможно, ответы на многие вопросы североевропейского мегалитостроения будет проще найти по ту сторону Атлантики?

Подпишитесь на наш телеграм-канал https://t.me/history_eco

- В. Мизин, Возможно, древний мир, был более «глобальным»

Leave a reply

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.