Леонид Митрохин. В поисках исторического Иисуса Христа. Иисус умер в Кашмире?

Предисловие П. Олексенко Ниже приводится отрывок из статьи российского востоковеда Л.В. Митрохина (1934–2002) «Иисус Христос в Индии: легенды и сказания», которая посвящена легендам и сказаниям об Иисусе Христе, распространенным в Южной Азии среди индийцев и мусульман, а также попытке разобраться в истории Иисуса Христа.

Начало темы см. Леонид Митрохин. Иисус Христос в Индии

* * * * *

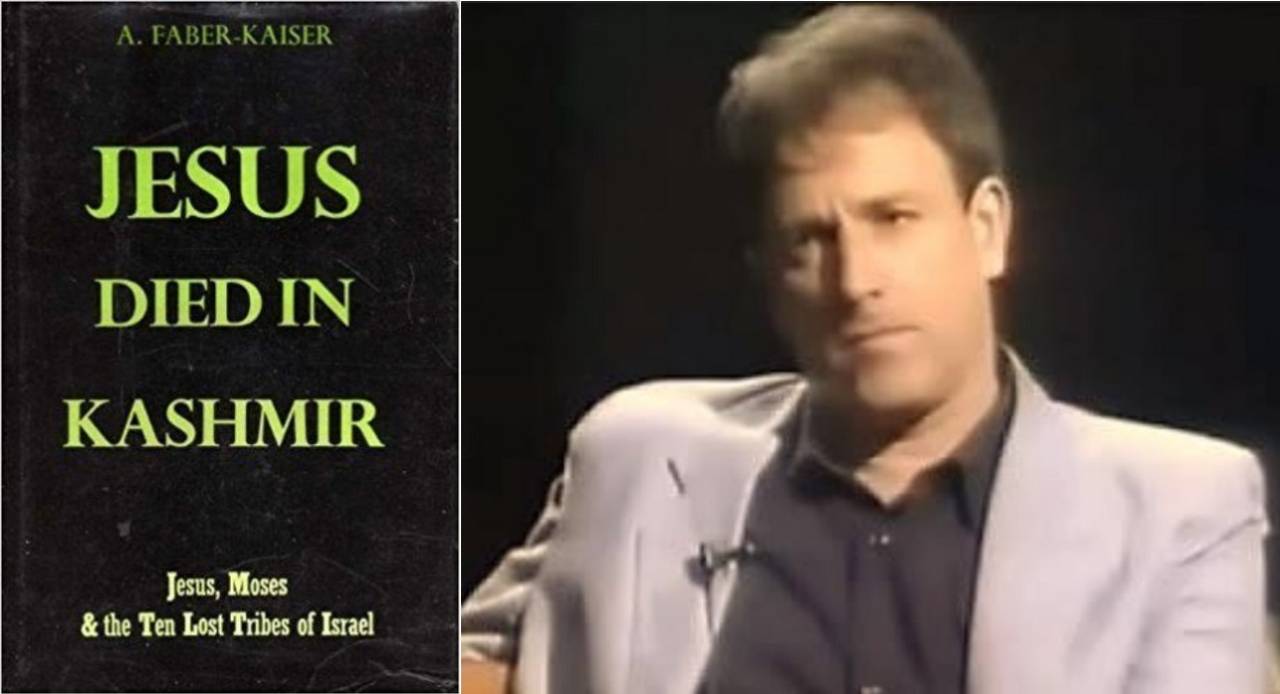

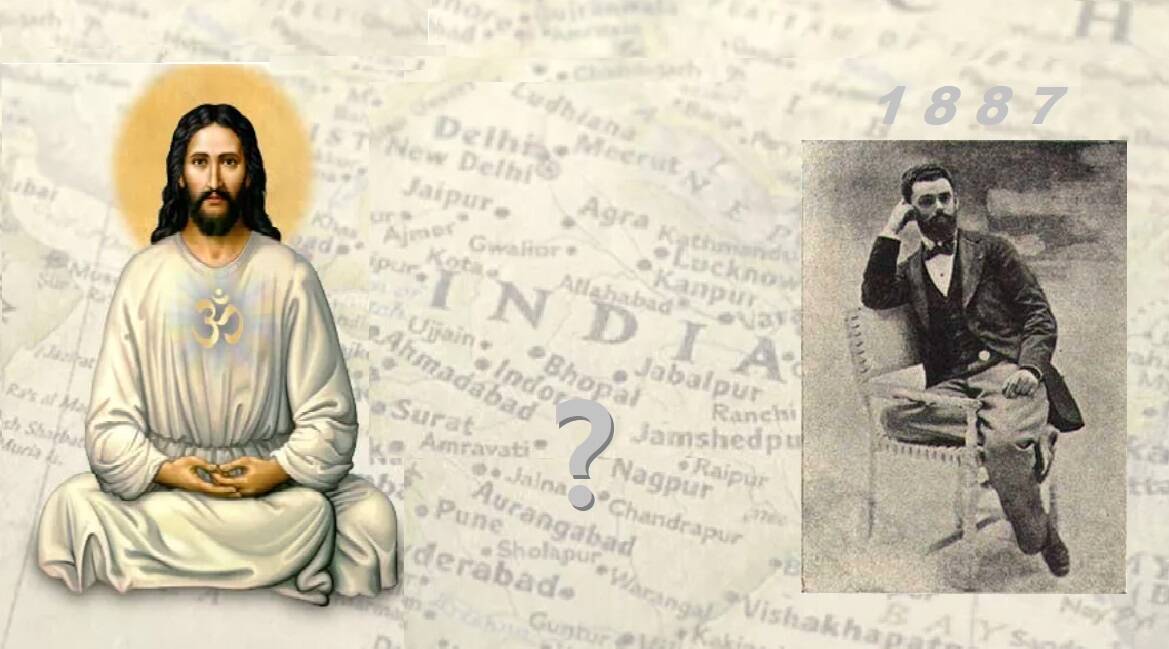

Книга современного испанского иезуита Андреаса Фабер-Кайзера “Иисус умер в Кашмире” 14 вызвала ряд откликов в индийских средствах массовой информации. И не только индийских: из беседы в Шринагаре с тем же профессором Фидой Хассанаином, работавшим в качестве консультанта Фабер-Кайзера (он провел в Кашмире около двух лет), стало известно, что одна крупнейшая в США телекомпания сняла двухчасовой документальный фильм по его книге, а, кроме того, право на ее издание закупили издательства нескольких стран.

Андреас Фабер-Кайзер (1944 — 1994), испанский писатель, редактор оккультного журнала Mundo Desconocido

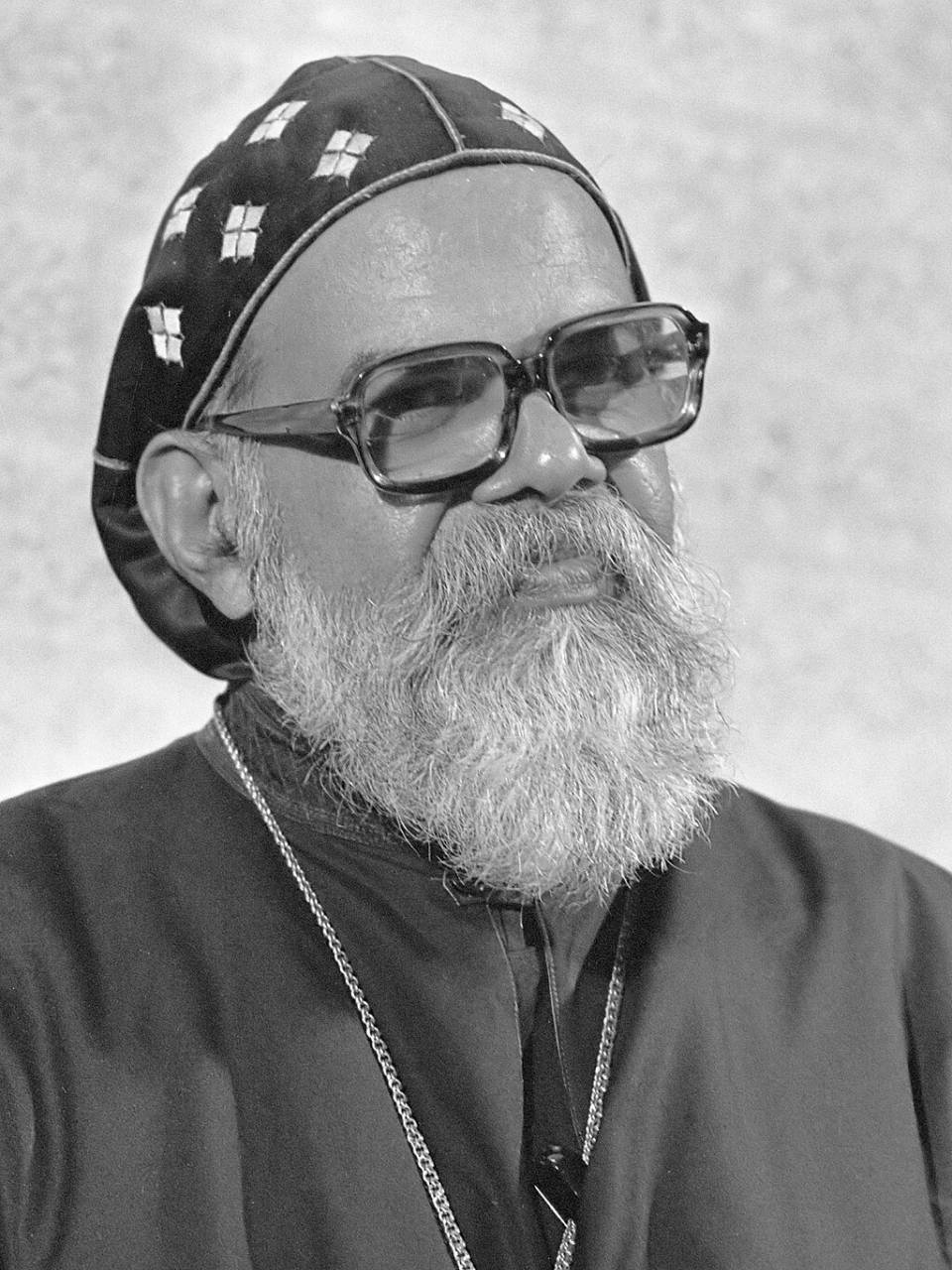

Внимательное изучение книги показывает, что содержащиеся в ней сведения—не более чем перепев сюжетов, нашедших ранее отражение в литературе, они не вносят ничего нового в разработку уже довольно широко освещенной проблемы. Определенное суждение о книге “Иисус умер в Кашмире” высказал автору известный индийский богослов, митрополит Делийский и Северной Индии Ортодоксальной сирийской церкви Паулос Map Грегориос 15.

Паулос Мар Грегориос, урождённый Пол Варгезе (1922 — 1996), первый митрополит Делийской епархии Маланкарскоой православной сирийская церкви

Говоря, в частности, об известной гробнице Исы, или Юз-Асафа, в Шринагаре, митрополит отметил, что именем “Иса” мог назваться любой христианин или мусульманин, а потому можно строить без всяких на то оснований тысячи предположений относительно того, кто и когда был похоронен в этой гробнице, находящейся ныне в ведении мусульманских “потомков” Иисуса.

К тому же, считает индийский богослов, автор книги “Иисус умер в Кашмире” приводит для подтверждения своей концепции настолько неубедительные аргументы, что начинает казаться, будто все это делается им с определенной целью — прежде всего, вызвать сенсацию, а также попытаться посеять разногласия в христианском мире и осложнить межрелигиозную ситуацию в современном Кашмире.

Паулос Map Грегориос считает, что в глаза бросается противопоставление христианства индуизму, причем подчеркивается нетерпимость последнего, а это не соответствует истине.

Чтобы убедиться, что данные и аргументы, приводимые Фабер-Кайзером, не отличаются новизной, достаточно ознакомиться с произведениями индийских авторов, о которых мы говорили выше.

В сущности, Фабер-Кайзер в своей книге повторяет те же версии. Прежде всего, он отвергает “принятую догму” христианского учения о страданиях Христа за людские грехи и его распятии, о его воскресении из мертвых и вознесении, “чтобы воссесть на небесах по правую руку от Бога”.

Ничего подобного на самом деле не было, утверждает он, потому что, “как говорят, тело Иисуса покоится в гробнице “Розабал» в районе Кханьяр в Шринагаре, столице Кашмира, ибо нет исторических свидетельств того, что Иисус действительно умер на кресте и что кто-то был свидетелем его воскресения”.

Могила Юз-Асафа — Иисуса Христа в Кашмире (согласно кашмирским легендам)

Итак, “Священное писание” не дает достоверных сведений о судьбе Иисуса, зато у Фабер-Кайзера оказались “серьезные доказательства” того, что человек с теми же идеями и философией, что и Иисус, направился в Кашмир, где и умер, оставив после себя множество “свидетельств о своей жизни и деятельности”.

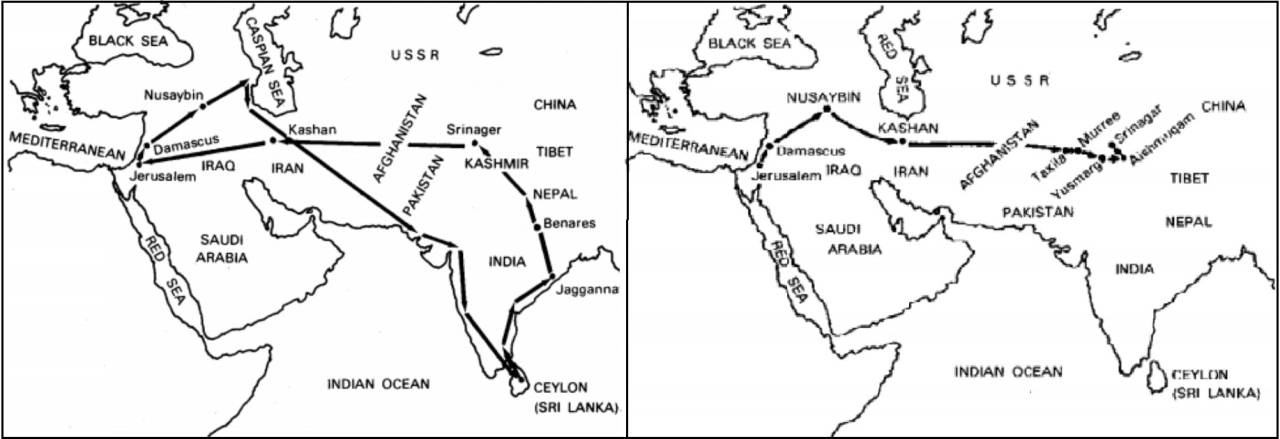

Исходя именно из этих “свидетельств”, автор выдвигает гипотезу, что Иисус, вылечив свои раны, отправился на Восток, чтобы найти десять колен израилевых, живущих в тысячах миль от Палестины. Он отправился с матерью Марией и учеником Фомой в Кашмир, известный на Востоке как “Рай на Земле”.

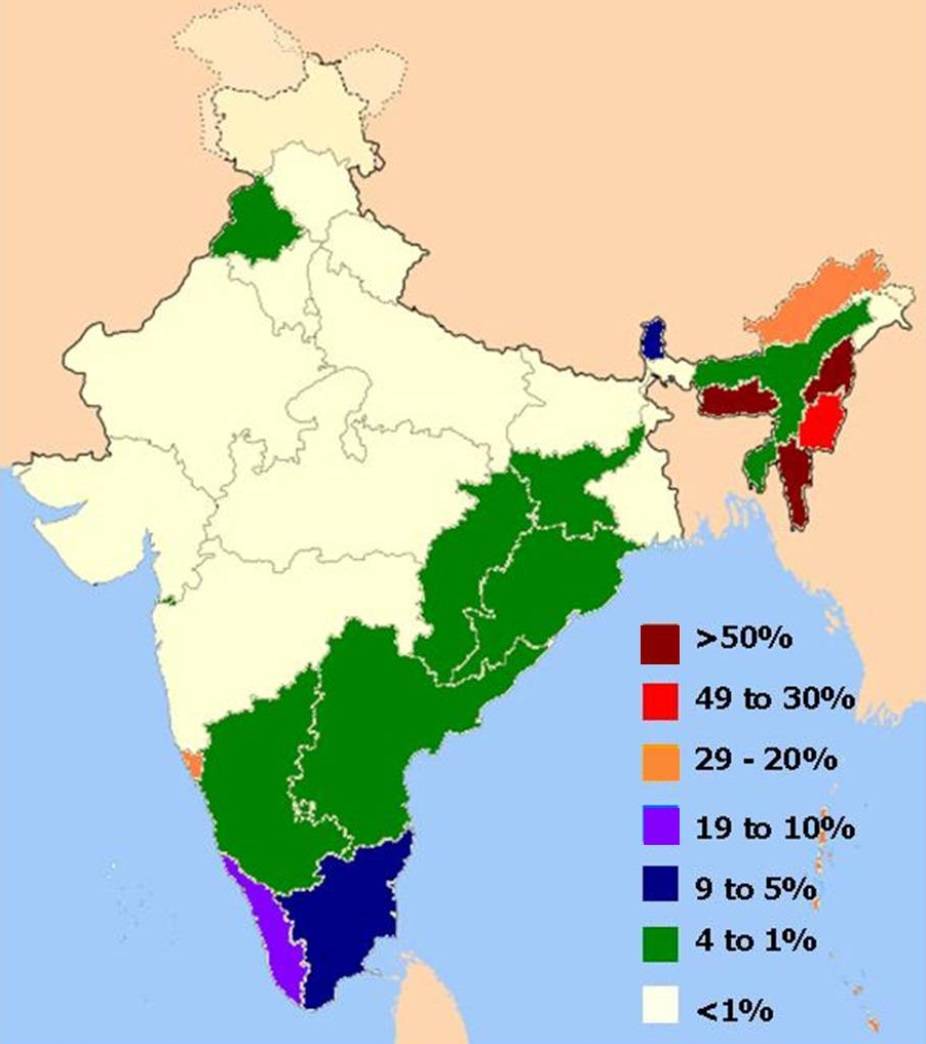

Мать Иисуса Мария будто бы не выдержала тягот путешествия и умерла на территории теперешнего Пакистана (около границы с Кашмиром), где до сих пор сохранилась сооруженная над ее “могилой” гробница. Иисус же обосновался в Кашмире до конца своих дней, обзавелся здесь семьей и умер в преклонном возрасте. Что касается его ученика Фомы, то он отправился на юг, где проповедовал индийцам учение Иисуса и там же умер 16.

Апостол Фома, один из двенадцати апостолов, проповедовал в Индии. Это следует из неканонических источников, которые описывают путешествие апостола в южную Индию

Все это, если верить автору, подтверждается “многочисленными легендами, сказаниями и древними текстами”. Более того, ссылаясь на русского путешественника конца XIX в. Николая Нотовича, “обнаружившего копии древних документов в ламаистском монастыре Хемис в Ладакхе, на кашмиро-тибетской границе”, Фабер-Кайзер утверждает, что Иисус Христос посетил Индию еще в юные годы, т. е. в возрасте 18 лет, — в период его жизни, о котором ничего не говорится в Библии 17.

Однако это еще не все “открытия” Фабер-Кайзера: походя, знакомясь с небольшой еврейской общиной, проживающей будто бы 3,5 тыс. лет в Кашмире, он обнаружил там и гробницу Моисея, о чем в Библии тоже ничего не говорится. Одним словом, беря за основу работы кашмирских историков, Фабер-Кайзер повторяет их версии, уже изложенные нами выше, уверяя читателя, что все в Кашмире связано с именами Иисуса и Моисея.

Ведь недаром, отмечает он, одна исламская секта (речь идет о секте ахмадийя) проявила особый интерес к гробнице Иисуса в Шринагаре и “опубликовала многочисленные работы о связях Иисуса с Кашмиром”. Сам автор себя с этой сектой не связывает, ибо он предпринял по собственной инициативе выяснение “таинственных аспектов жизни Иисуса”, а потому его книгу можно считать “дополнением к священному писанию”.

“Цель нашей книги, — писал Фабер-Кайзер, — проинформировать как можно большее число людей о вещах, которые еще мало известны, но связаны с именем Иисуса, оказавшего сильнейшее влияние на развитие западной культуры через различные направления христианства. Наша книга — досье того, о чем сегодня говорится, что известно и чему верят, т. е. того, что, возможно, Иисус не умер на кресте и не вознесся физически на небеса” (с. 166).

И все-таки ради чего решился иезуит Фабер-Кайзер воскресить и по-своему интерпретировать историю с “гробницей Иисуса”?

Прежде чем перейти к разбору исторических причин появления на свет “документальных свидетельств” о жизни Христа на Востоке, отметим, что рассматриваемые в нашей работе некоторые особенности “индийской христологии” являются в значительной степени отражением тех многолетних и сложных “поисков исторического Иисуса”, которые чрезвычайно характерны для послевоенной, в частности протестантской, теологии; на наш взгляд, именно они оказывают влияние на католические и другие христианские конфессии в Азии.

Приведем для примера обзор подобных теологических выкладок, которые появились еще в начале 70-х годов XX в. и которые нашли отражение в одном из американских изданий 18. Причем этот обзор так и называется: “В поисках исторического Христа”.

В поисках исторического Иисуса Христа

В указанном обзоре журнала “Тайм” отмечалось, что теологические учения в протестантских религиозных школах часто появляются и исчезают еще до того, как прихожане смогут понять, чему же, собственно, их учат. Едва лишь “либерализм” восторжествовал в духовных семинариях, как неоортодоксальная школа решительно отбросила его прочь.

Но вскоре и эта школа должна была уступить место “автологической” теологии Пола Тиллиха и методу “библейского учения”, или “анализу священного писания”, известным как “формкритицизм”.

Новейшие теологические течения все еще остаются малоизвестными широкой публике, посещающей церкви, но они за последние десятилетия уже внедрились в университеты как Западной Европы, так и США. По сообщению известного богослова, священника Джеймса Робинсона из теологической школы в Южной Каролине, это новое течение получило название “Новые поиски исторического Христа”.

Рудольф Карл Бультман (1884 — 1976), немецкий лютеранский теолог-экзистенциалист и библеист, автор концепции «демифологизации» Нового Завета.

Как это ни странно, поиск был предпринят не христианским консерватором, жаждущим “спасти Христа” от научных нападок, а радикальным, скептически настроенным последователем лютеранства, ученым, которого до сих пор многие на Западе считают еретиком, Рудольфом Бультманном, бывшим преподавателем Марбургского университета.

Известно, что большинство верующих христиан воспринимали и воспринимают четыре канонизированных евангелия как достоверное и точное описание жизни Спасителя, его эпохи. Однако у определенной част верующих всегда оставались сомнения.

Воодушевленные рационализмом эпохи Просвещения и развитием научной историографии, немецкие и французские ученые между 1775 и 1900 гг. пытались воссоздать “реалистическую” биографию Иисуса, стремясь освободить евангелия от чудес и догматических элементов.

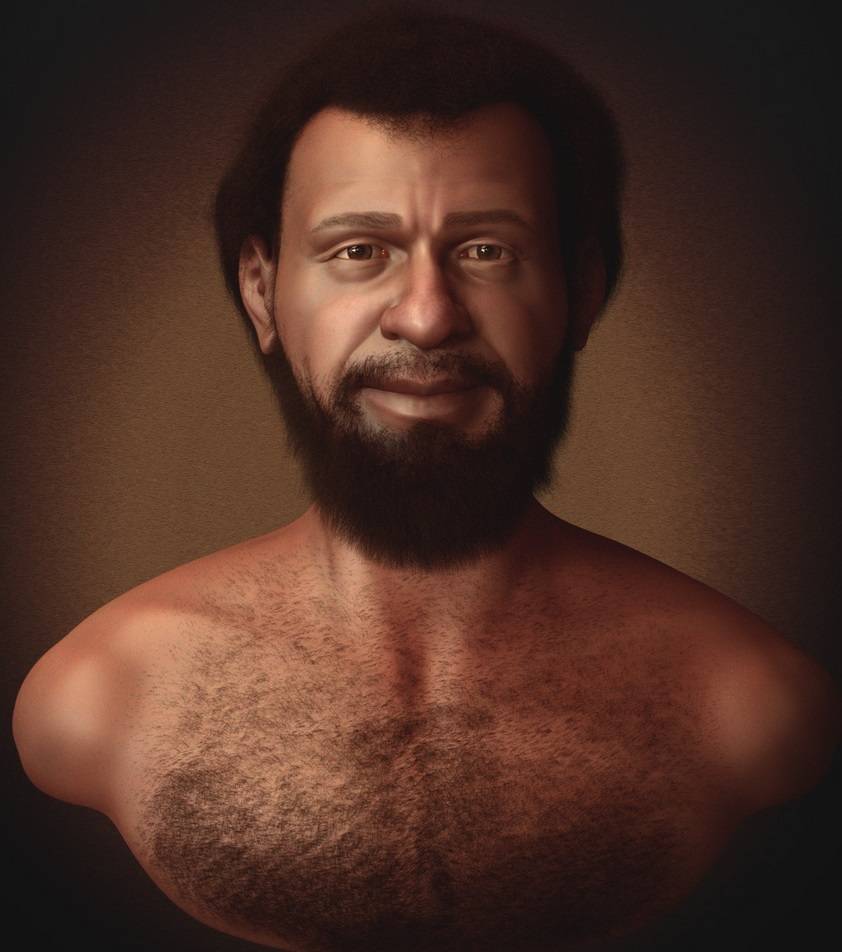

При этом использовались новые материалы, почерпнутые из нехристианских литературных источников, а также новые данные археологии. Их усилия привели к созданию таких портретов, как “Иисус — иудейский святой” Д. Ф. Штраусса, образ Иисуса “как идеального этического гуманиста” А. фон Харнека.

Однако все попытки создать свободную от чудес биографию Иисуса Христа, суммированные в 1906 г. Альбертом Швейцером в его классическом “Поиске исторического Иисуса”, завершились провалом. С одной стороны, объясняет ученик Бультманна Г. Борнканн, “стало устрашающе и угрожающе очевидным, что каждый из авторов внес дух своей эпохи в интерпретацию личности Христа”.

С другой стороны, такие теологи, как И. Вейс и В. Вреде, доказали, что евангелия — не просто исторические отчеты, а софистические теологические работы, в которых устные предания, сохраненные ранними последователями Христа, крайне гипертрофированы.

Эти устные предания состояли исключительно из изречений Иисуса. А его поступки и даже географические понятия того времени были, несомненно, добавлены или даже “изобретены представителями позднейших традиций или самими евангелистами”.

Позднее Бультманн отверг то, что носило название “старый поиск” 19. Он считал, что евангелисты не были заинтересованы в том, чтобы дать объективный образ Иисуса, ибо им было необходимо выразить “Керигму”—проявление ранних церковных верований в “воскресающего Христа”.

Это означает, что, хотя Новый Завет и может служить первоисточником при изучении ранней церкви, евангелия могут быть лишь косвенными свидетельствами, когда речь заходит о самой жизни Христа, поскольку вера позднейших поколений основывалась на “вере первых христиан, а не на самом Христе; теологи должны забыть страждущего земного Христа и анализировать формирование Керигмы”.

“Мы можем в наши дни почти ничего не знать относительно жизни и личности Иисуса”, — писал Бультмани в одной из своих работ по новейшей теологии 20.

Позднее Бультманн сделал новый шаг влево в своих теологических построениях. Чтобы заслужить доверие современного человека, говорил он, необходимо, чтобы Керигма была “очищена от мифологических наслоении”, освобождена от таких нелепых воззрений, которые помещают “небо вверху, ад — внизу”.

Но в таком случае отказ от мифа, пишет другой протестантский теолог Робертсон, опасен тем, что приводит к заключению: “Иисус Керигмы мог быть только мифом”. Христианство, лишенное связи с историческим Иисусом, может потерпеть крах как в некотором роде экзистенциалистская философия, в которой Иисус не больше чем мифологический символ.

Неизбежно должна была возникнуть реакция. В 1953 г. на ежегодном семинаре “последователи Бультманна”, или “марбургские последователи”, заявили, что настало время для теологии сблизить исторического Иисуса и провозглашенного теологами Иисуса Керигмы.

Это предложение быстро нашло сторонников, особенно среди последователей Бультманна, которые занимали профессорские кафедры по библеистике: это Г. Борнканн и Э. Динклер в Гейдельберге, Э. Каземанн в Тюбингене, Г. Браун в Майнце, Г. Эбелинг в Цюрихе, Э. Фукс в Марбурге.

Вначале преданный идее поиска, Бультманн в последующие годы становился все большим скептиком, часто критикуя работы своих последователей, и брошенные им зерна сомнений продолжают давать всходы.

Как явствует из исследования немецкого протестантского журналиста Г. Зарута “Исторический Иисус”, “марбуржцы” расходятся между собой относительно глубины и ценности “поиска”, но они во многом сходятся на том, как осуществлять его. Для них биография — не просто запись того, что и когда произошло, но объяснение того, как личность понимает себя в содержании (процессе) истории. “Наш опыт—условие нашего интереса к историческому Христу”, — объясняет Э. Фукс.

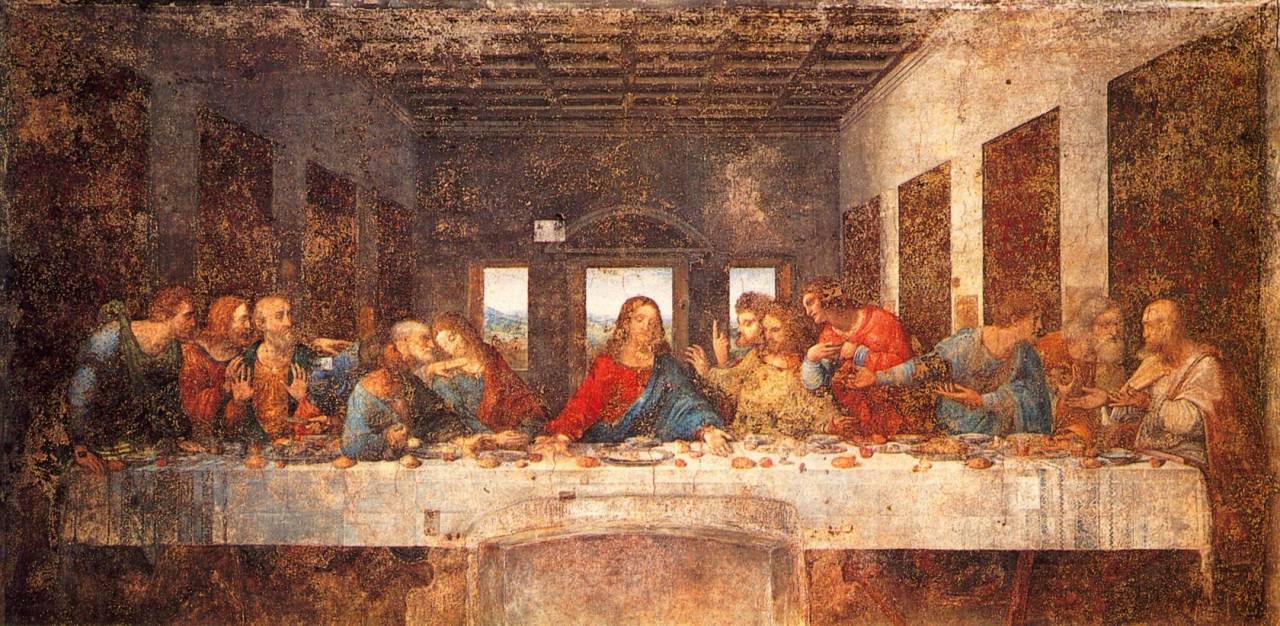

Многим протестантам Иисус “марбуржцев” кажется незнакомым, они, например, отрицают события его детства, о которых рассказано в “Евангелии от Луки”, считая их мифом, отвергают достоверность некоторых евангельских хронологических указаний. Из рассказов о страстях господних они принимают как исторические лишь въезд Христа в Иерусалим, тайную вечерю, осуждение Иисуса Христа судом Пилата и распятие.

Сторонники Бультманна отрицают также некоторые высказывания Христа как более поздние добавления, в частности относительно его связи с Богом как сына божьего. Они единодушно считают учение о Троице ранней церкви позднейшей метафизической интерпретацией отношения Христа к Богу, а не утверждением самого Христа.

Предвидя возражения своих противников, “марбуржцы” тем не менее ставят себе в заслугу, что они “оставили” в результате своих критических исследований ровно столько от евангельского Иисуса, чтобы даже наиболее скептически настроенные историки не смогли отказать ему в историчности.

После такой “очистки”, доказывает один из них, высказывания Иисуса, которые они считают принадлежащими ему частично или полностью, дают возможность понять, что за личность был Иисус Христос. Это, по их мнению, был раввин-пророк, который учил о близком наступлении Царства Божьего.

Отрицается даже то, что Иисус заявлял о своем мессианстве, хотя Динклер и Каземанн полагают, что он сознавал свою особую божественную миссию. Воскресение Христа вообще отвергается марбуржцами как не совместимое с наукой. У приверженцев Бультманна существует много критиков, заявляющих, что те зашли в своем скептицизме слишком далеко.

Другие же категорически отвергают их учение. Но “марбуржцы” считают, что их Иисус куда более приемлем для современного человека, нежели полубог-получеловек, о котором говорят с амвонов церквей всего мира. “Наши усилия направлены на то, чтобы сделать этот образ более правдоподобным”, — заявляют они.

В частности, Каземанн подчеркивал, что критики не понимают методологии и целей их учения, далекого от того, чтобы отрицать учение Христа полностью, но делающего веру в него приемлемой даже для самых скептически настроенных людей:

“Важнее то, что новый поиск стремится доказать следующее: существует историческая связь между проповедью земного Христа и провозглашением воскресающего Христа ранней церкви. Ибо вместе со своими противниками марбуржцы полностью принимают Христа как Господа и Спасителя человечества”.

Как видим, европейская христология не стоит на месте, возникают радикальные подходы к историзму личности Христа в нашем меняющемся мире. В этой связи обращение к забытым легендам об Иисусе Христе в Азии и их своеобразное возрождение в наши дни не являются, на наш взгляд, чем-то необычным. К тому же идеи Бультманна не остались незамеченными чилийскими христианскими богословами.

В книге С. Дж. Самартхи “Индуистское восприятие Христа, не знающего границ” отмечается, что поиск исторического Христа носит всемирный характер. “На настоящем перекрестке истории, — пишет он, — не возникает сомнений о существовании западного, азиатского или африканского христианства” 21.

И далее: “Историзм Иисуса Христа и, следовательно, историческая природа христианской веры особенно важны для христологии в Индии… Настоятельное требование Бультманна об отделении мифологического от исторического в Новом завете чрезвычайно важно для христологической работы в Индии. Справедливо, что мифология занимает особое место в некоторых областях жизни.

Мифология, как считает Бультманн, это использование воображаемого для выражения потустороннего через понятия реального мира и божественного — через понятия человеческой жизни… Это и есть способ выражения, который позволяет легче понять культ как действо и в котором материальные понятия используются для того, чтобы передать нематериальную силу”22.

Но при этом, продолжает Самартха, необходимо идти дальше подобных форм выражения и попытаться понять, что именно мифология означает для людей сегодня. Это особенно важно, по его мнению, для Индии, где границу между фактом и мифом, историей и легендой не всегда легко провести, но где в то же время для современной жизни историческое приобретает все большее значение23.

Современные христианские теологи в Индии, ставящие задачу распространения христианства в условиях религиозного плюрализма, расширяющегося диалога его с индуизмом, исламом и другими конфессиями, все чаще поднимают проблему “исторического Христа”, поскольку, по их мнению, именно отсутствие историзма в восточных религиях ведет к тем кризисным явлениям, которые они сегодня переживают, а потому появляется возможность синтеза восточных философий и христианства.

С. Дж. Самартха (1920 2001), директор “Программы Всемирного совета церквей по диалогу с последователями существующих верований и идеологий” (в прошлом он возглавлял протестантский колледж в Серампуре, Западная Бенгалия, один из старейших в Индии), в своем труде, который рассматривается как “оригинальное введение в христологию в Индии в контексте индуистского возрождения”, стремится доказать значимость Иисуса Христа для всех религий современной Индии. В качестве метода своего исследования он берет Адвайта-Веданту.

Говоря о нынешних задачах христологии в целом, а также о ее особенностях в Индии, Самартха подчеркивает, что у индийских христиан, если они действительно “участвуют в борьбе и столкновениях, в трагических событиях жизни нации и тем самым стремятся показать, что означают в действительности утверждения о Христе, распятом и воскресшем”, именно сегодня появилась надежда “сделать евангелие полностью отвечающим человеческим чаяниям в современной Индии” (с. V).

Выражая надежду на возможность сотрудничества между христианством и индуизмом, Самартха утверждает: христология в центр своих устремлений всегда ставила задачу осознать “смысл и таинство Христа”, хотя подход к этому мог быть различным в зависимости от условий той или иной страны.

“В то время, — продолжает он, — когда определенный период в истории западной культуры подходит к концу, в Азии и Африке, находившихся в прошлом под игом колониализма, проходит новый этап возрождения во всех отношениях, именно сейчас не должны пропасть втуне имеющиеся в христианстве возможности для обновления человека и перестройки общества” (с. 116—117).

Восприятие некоторых теологических концепций христианства рядом выдающихся индийских мыслителей, считает Самартха, говорит о вполне реальных сдвигах в сторону сближения позиций в первую очередь индуизма и христианства.

Христианский теолог Р. Паниккар считает, например, что Иисус давно живет и в индуизме, хотя еще по-настоящему “не познан” в этой религиозной системе. Он призывает поощрять тенденцию интерпретировать Христа в индуизме, исходя из адвайта-веданты 24.

Для историка, изучающего христианство в Индии, в данном случае очевидны важные перемены в подходе церкви к существующим в Индии древним верованиям. На ранних стадиях колониальной экспансии и насильственного насаждения христианства на индийских землях такие выдающиеся представители западного миссионерства, как Роберто ди Побили, решались на подделку Вед и написание псевдотрактатов об “индийскости” христианства.

Сегодня же, 350 лет спустя, христианские богословы прилагают усилия к соединению индуизма и христианства; при этом они считают, что Иисус Христос, еще “непознанный” в индуизме, уже присутствует в нем, о чем свидетельствует восприятие некоторых постулатов христианства и Иисуса Христа как личности такими крупнейшими индийскими мыслителями, как Раммохан Рой (“Иисус Христос: путеводитель к миру и счастью”), Рамакришна, Вивекананда, Акхилананда (“Иисус Христос: великий адвайтин”), Махатма Ганди (“Иисус Христос: идеальный сатьяграхин”) и др.

Каждому должно быть ясно, считает Самартха, что прошли времена, когда для доказательства “индийскости” Христа его одевали в шафранового цвета одеяния (цвет одежды индийских святых), а деву Марию—в сари, чтобы сделать их наиболее приемлемыми в Индии. Настало время серьезного диалога между христианством и индуизмом.

Иисус исторический и мифологический

И если на Западе можно говорить, о “послехристианской эре”, то в Индии, по мнению Самартхи, христианская эра еще не наступила; именно поэтому “историчность Иисуса Христа, а отсюда — историческая природа христианской веры особенно важны для христологии в Индии”.

Необходимо развить индуистскую концепцию аватары для интерпретации личности Иисуса Христа, исходя из того, что главная цель появления аватары—восстановление в обществе нарушенной гармонии. Сделать это дает возможность индуистская система Адвайты, и особенно ее новый вариант — “Неоадвайта”.

Религии Востока должны искать точки соприкосновения с христианством, чтобы дать ответ на естественный вопрос людей различных верований о смысле существования, считает Самартха.

“В конце концов, — заключает он, — не следует забывать о том, что ситуация в сегодняшней Индии не так уж далека по характеру от той, перед которой оказалась ранняя христианская церковь в Римской империи, когда она пыталась передать смысл своей веры в Иисуса Христа с помощью понятий греческой философской мысли. Нет никаких оснований для утверждения, что формы семитической мысли должны быть нормами для всей теологической деятельности церкви во все времена.

Индийцам нет никакой необходимости сначала превратиться в иудеев, чтобы воспринять во всей полноте Христа. Если Ориген, не колеблясь, использовал категории мысли Платона, а Фома Аквинский счел необходимым воспользоваться учением Аристотеля, то у христианской церкви в Индии нет особых оснований для колебаний, чтобы признать Шанкару… Колебания означали бы теологический паралич” (с. 167).

Осознание всеобщей значимости Христа, считают современные христианские теологи в Индии, привлечение его в индуистскую культуру означали бы превращение христианства в инструмент обновления и прогресса.

Возможен ли синкретизм индуизма и христианства?

В этой связи попытки оживить индийские мифы и легенды об Иисусе Христе в значительной мере созвучны стремлению современных христианских мыслителей использовать поиски межрелигиозной гармонии в условиях острых общинных столкновений. Старые сюжеты об “индийскости” Христа, якобы связанного с Востоком еще в давние времена, не противоречат этому стремлению.

Ссылки

14 Faber- Kaiser A. Jesus Died in Kashmir. L., 1978.

15 Автор беседовал с Паулосом Map Грегориосом 5 июня 1980 г. в Дели.

16 Возможность пребывания в Индии апостола Фомы оспаривается рядом индийских ученых. В Тамилнаде (дистрикт Чинглепет) существует гора, которая носит два названия—Парангималай, или “гора франков” (феранги, или паранги,—так местные жители в средневековой Индии называли белых пришельцев). Второе название—“гора Св. Фомы”. Историк Г. М. Рае [Rae G. М. The Syrian Church in India. Madras, |6. r.j, c. 241) считает, что связывать название горы с пребыванием св. Фомы в Индии нельзя: “Местная, или южноиндийская, традиция относительно св. Фомы является примером такого любопытного феномена, как миграция традиций. Не св. Фома, а именно традиция мигрировала в Южную Индию… Мы можем найти доказательства того, что св. Фома проповедовал евангелие в местности, весьма отдаленной от Южной Индии, а также того, что он умер и похоронен именно в этой отдаленной местности (в Восточном Иране.—Л. М.). Ясно, что он не только не мог посетить Южную Индию, но даже сама вероятность этого полностью исключается” (см.: Encvclopaedia of Religion and Ethics, vol. XI, c. 90/. Fаber- Kaiser A. Jesus Died in Kashmir, c. 3.

18 The Time N. V., 21.06.1963. Раздел < Теология.”

19 Несколько работ “старого поиска” появилось в США, например “Человек из Назарета” Г. Э. Фосдика (1949) и “Пророк из Назарета” М. Энсена (1961).

Цит. по: The lime. 21.06.1963.

21 Smnarlha S. J. 1he Hindu Pesponce to the Unbound Christ. The Christicin Institute for llie Study of Religion and Society of Вangaloге. Madras, 1974, с 145.

22 Самартха ссылается на: Rudolph Bultmann in Kerigma and Myth. Ed. by H. V. Bcirtch. L., |б. г.], с. 10.

23 Sariiarlfiu. S J. The Hindu Response, c. 154.

24 Funikkar R. Unknown Christ of Hinduism, c. 111.

Публикация на Тelegra.ph

См. еще:

Леонид Митрохин. Иисус Христос в Индии

Ведантист. Наследие индийских Вед. Веданта

Ведантист. Будда и Христос: поразительное сходство, не смотря на принципиальные различия их учений

Ведантист. Николай Нотович: путешествие в Ладакх – сенсация или мистификация?

- Иисуса Христа, Л.В. Митрохин, Шринагар

Leave a reply

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.