Ведантист. Евразийство: обратная сторона медали

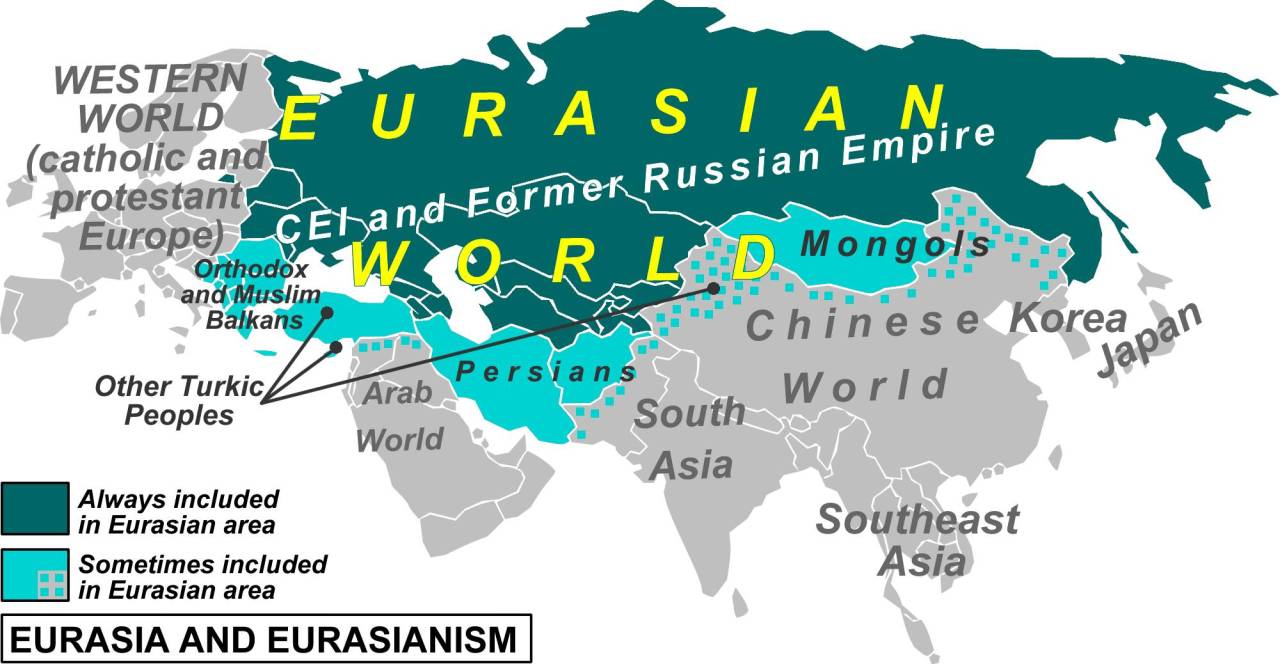

Евразийство — первоначально идейно-мировоззренческое, затем также общественно-политическое движение, возникшее в среде русской эмиграции 1920—1930-х годов, для которого центральной является историософская и культурологическая концепция России-Евразии как самобытной цивилизации, объединившей элементы Востока и Запада.

Истоком евразийского политического и культурного единства считалась не Киевская Русь, а империя Чингисхана, рассматривавшаяся как «степная цивилизация», где евразийский культурный тип впервые стал единым целым. Евразийское движение пережило возрождение в позднем Советском Союзе и после его распада (неоевразийство), став очень популярным в России в начале XXI века.

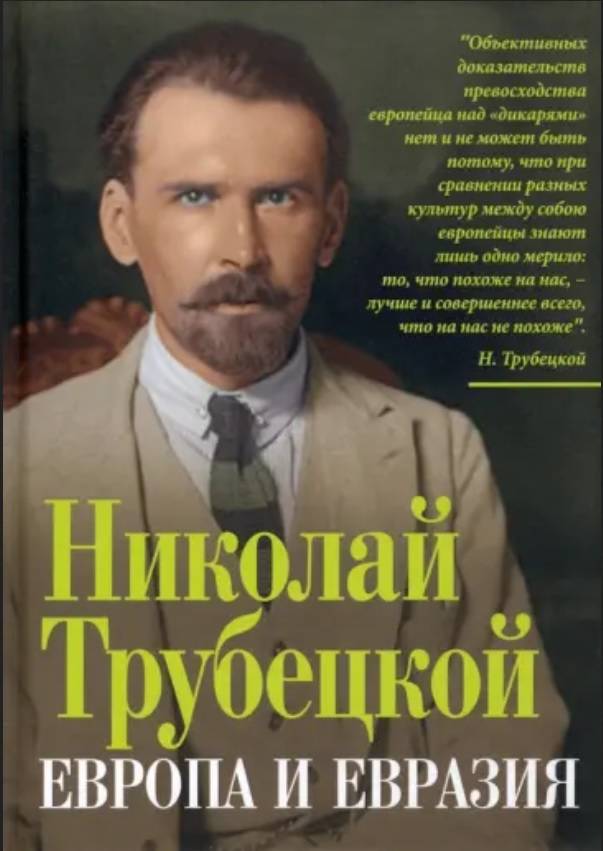

В 1925 году один и основоположников евразийства Николай Трубецкой впервые заявил, что Россия является наследницей не Киевской Руси, а Монгольской монархии. Русских и кочевников связывает, по его мнению, особое умонастроение или «бытовое исповедание», которое основано на идеях личной преданности, героизма, духовной иерархии и вере в высшее начало мира.

Будучи противником коммунизма, Трубецкой, тем не менее, считал, что большевики и СССР передают историческую правду, так как они подсознательно реализуют евразийский проект сопротивления Западу в содружестве с азиатскими народами.

Николай Сергеевич Трубецкой (1890 — 1938), русский лингвист, философ, этнограф и историк. Сын ректора Московского университета князя С. Н. Трубецкого. Один из основных идеологов евразийства. В 1920 году эмигрировал в Болгарию, преподавал в Софийском университете; в 1923 году переехал в Вену, преподавал в Венском университете. В 1920-х — 1930-х годах — активный участник евразийского движения, был непримиримым противником коммунизма и национал-социализма.

Он рассматривал христианское учение не только как набор этических норм, но и как систему истины, которая может быть воспринята и понята исключительно через особое откровение. Его точка зрения отличалась от официальной доктрины Восточной православной церкви.

В современном евразийстве идеи Трубецкого вдохновили мыслителей первой волны русской эмиграции, затем в 1980–х стали главным ориентиром для историка Льва Гумилёва, который считал себя последователем идей евразийства.

Лев Николаевич Гумилёв (1912 — 1992), советский и российский учёный, археолог, востоковед, географ, историк, философ

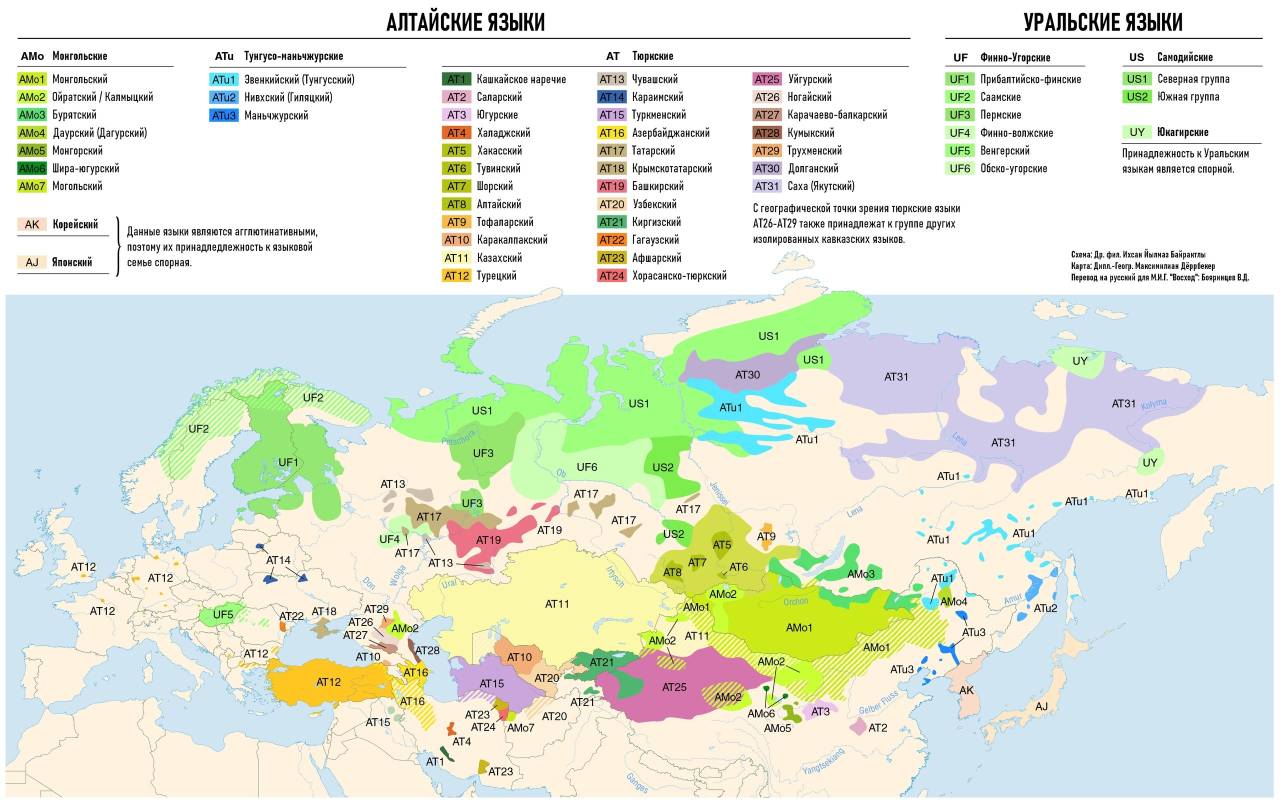

Евразийское движение пережило значительный подъем после распада Советского Союза в 1990-х годах и по мнению некоторых исследователей нашло свое отражение в туранизме в тюркских странах. Туранизм или пантуранизм — политическое воззрение, выступающее за единство всех урало-алтайских племен.

Однако, надо учитывать тот факт, что трактовку туранизма как объединения всех тюркских народов выдвинули азербайджанская и татарская интеллигенция еще накануне революции 1905 года в России.

Карта Евразии с указанием «алтайских» и уральских языковых регионов, объединённых «туранской» теорией

Движение туранизма основано на утверждениях о биологических и лингвистических связях между различными этническими группами Евразии и на отвергнутой гипотезе об уральско-алтайской языковой семье, согласно которой тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские и уральские народы имеют внутреннеазиатское и центральноазиатское происхождение и, следовательно, тесные культурные, этнические и языковые связи.

Это движение оказало большое влияние на русскую интеллигенцию в среде русской эмиграции, в том числе и на основателей евразийства.

Современные евразийцы объединились вокруг трех основных идеологических течений: неоевразийского движения Александра Дугина; евразийского коммунизма Российской компартии, и санкционированного государством евразийства, которое продвигает геополитические интересы России. Евразийство было официально одобрено в Концепции внешней политики России на 2023 год, утвержденной президентом.

Крупный представитель неоевразийства Александр Дугин, который первоначально следовал идеологии национал-большевизма, привнёс в евразийство идею «третьего пути» на основе советского консерватизма (СССР как евразийская держава).

Александр Гельевич Дугин (род. 1962), российский философ, политолог, социолог, переводчик, общественный деятель, Кандидат философских наук, доктор политических наук, доктор социологических наук.

В неоевразийстве версии Дугина русский этнос считается «наиболее приоритетным евразийским этносом», который должен исполнить цивилизационную миссию формирования Евразийской империи, которая займет весь континент.

Касательно Николая Трубецкого Александр Дугин написал, что князь Трубецкой являлся важнейшей фигурой в истории русской мысли и русской науки, сегодня наследие Трубецкого актуально как никогда ранее. (см. подробнее А. Дугин. Князь Николай Трубецкой: евразийский императив)

По словам Дугина Трубецкой выступал не просто за «русский национализм», но за «общеевразийский национализм», где будут учтено все многообразие этнических Вселенных и языковых структур, входящих в область русской Евразии.

И вот теперь давайте посмотрим на «общеевразийский национализм» Никлая Трубецкого, как он относился к другим этносам и религиозным системам. Ниже приводится эссе статьи Трубецкого «Религии Индии и Христианство», которая была опубликована в Праге в 1922 г.

* * * * *

Увлечение восточной мистикой

Когда говоришь об исходе к Востоку, о поворотах к Востоку, легко быть неверно понятым. Может создаться впечатление призыва к усвоению одной из «восточных» культур, или по крайней мере части одной из этих культур. А так как самое бросающееся в глаза отличие всякой «восточной» культуры от «западной» лежит в сфере религиозной, то часто призыв к повороту на Восток понимается в смысле влечения к одной из «восточных» религий.

В наше переходное время, время разочарований в казавшихся бесспорными ценностях европейской культуры, люди, сбитые с толку, чувствующие, что надо что-то изменить в корне, но не понимающие, что именно, часто направляют свои взгляды именно в эту сторону. Думают произвести какой-то синтез между христианством и «религиями Востока».

Направление это уже давно существует, и возникло оно на Западе, главным образом в англосаксонских странах, где христианство без церковности, христианство без догматов давно уже выродилось в какое-то лицемерное ханжество.

И увлечение теософией оттуда проникло к нам, в среду русской интеллигенции, далёкой от Церкви, плохо знакомой с Православием, привыкшей искать удовлетворения своих религиозных запросов где угодно, только не в Православии, заранее объявленном несостоятельным.

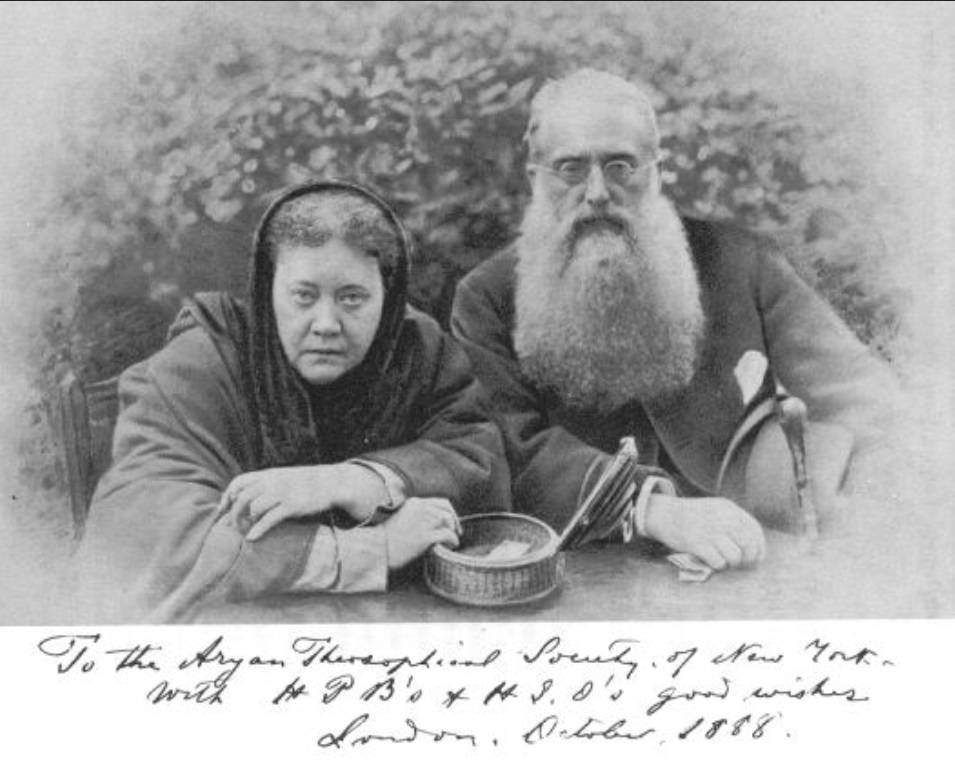

Основатели Теософского общества Елена Петровна Блаватская (1831 – 1891) и Генри Стил Олкотт (1832 — 1907), первый президент Теософского общества с 1875 г. Согласно учению Блаватской, теософия гласит, что существует древнее и тайное братство духовных адептов, известных как Учителя (Махатмы), которые живут по всему миру, но в основном сосредоточены в Тибете.

Мы удивляемся спокойной уравновешенности китайцев, их отсутствию страха, деловитому отношению к смерти, но мы сознаем, что это есть продукт многотысячелетнего духовного развития, не имеющего ничего общего с нами, и потому стать китайцем никто не собирается.

Мы восхищаемся духовной дисциплиной мусульманского мира, его величавой сплочённостью, единым устремлением его мировоззрения, в котором право, религия и быт сливаются в одно нераздельное целое.

Но когда мы читаем Коран с целью найти в нём удовлетворение своим религиозным запросам, мы испытываем разочарование. Догматика ислама оказывается бедной, плоской и банальной; мораль – грубой и элементарной, и стать ортодоксальным мусульманином никто из нас искренне не может.

Зато громадную притягательную силу имеет для каждого европеизированного русского интеллигента так называемая «мистика Востока», религиозные, философские и мистические системы Индии и суфизма.

Именно из этой мистики исходит теософия, стремящаяся синтезировать её, с одной стороны, с христианством, с другой – с каббалистикой и примыкающими к каббале магическо-мистическими учениями.

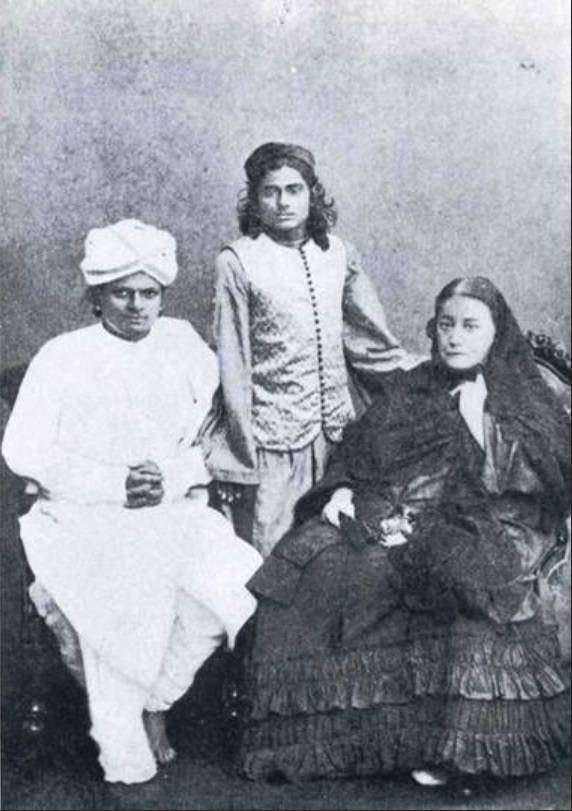

Фото: Таллапраджада Субба Роу (1856 — 1890), индийский философ, знаток древних священных писаний Индии, член Теософского общества, Баваджи и Елена Блаватская, 1884 г.По мнению исследователей эзотеризма Эмили Селлон и Рене Вебер, только после появления в конце XIX века теософского движения Запад стал интересоваться «восточной мыслью». Теософское общество создавалось в надежде, что азиатские религиозно-философские идеи могут быть интегрированы в «великом синтезе религий». Несмотря на то, что в своей основе теософия относится к западным эзотерическим учениям, она «пересекается с индуизмом» по многим пунктам. Индуизм рассматривается современной теософией как один из главных источников «эзотерической мудрости» Востока. ————

Откровения духа-обольстителя

Апостол Иоанн говорит: «возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире» (1Ин.4:1). Эту заповедь особенно надлежит помнить. Откровение может прийти от Диавола, и отличить его от откровения божественного не всегда легко.

Творения святых подвижников и их жизнеописания полны рассказами о ложных видениях, о столкновении подвижников с бесами, появляющимися не узнанными. Психофизические приёмы приведения себя в экстаз у всех народов более или менее одинаковы: с внешней стороны они у христианских подвижников почти те же, что и у индусских отшельников.

Но далеко не безразлично, производится ли этот «выход из себя» как результат напряжённого молитвенного устремления к Богу, или – ради любопытства и с целью приобрести магическую силу.

В первом случае самое молитвенное устремление является мощным орудием защиты против происков Сатаны, нападающего на незащищённую телесной оболочкой душу, и некоторой гарантией божественного источника испытываемых душой откровений и видений.

Во втором – незащищённая душа почти наверняка попадает в сети Дьявола, и откровения, полученные ею, имеют сатанинский, а не божественный источник.

Откровения могут быть от ангела или от Дьявола

Таким образом, приходится признать, что значительная часть, даже большинство мистических откровений, полученных религиозными вождями разных народов земного шара, имеют сатанинское происхождение, и прежде чем пытаться синтезировать их с результатами мистического опыта христианских подвижников и с учениями Отцов Церкви, следует тщательно испытывать, по заповеди апостола Иоанна «от Бога ли они».

Истоки индуизма

Попробуем с этой точки зрения подойти к рассмотрению исторического развития религии Индии. По существу, религия Индии ведического периода была почитанием великих богов, которые мыслились как определённые сверхъестественные существа, ничем не связанные с тем или иным явлением видимой природы.

Среди богов ведийского пантеона наиболее выдвигаются две яркие фигуры – Варуна и Индра. Варуна рисуется в гимнах Pиг-Веды как всемогущий, всеведущий и всеблагой творец и промыслитель. Он создал небо, землю и отделяющее их воздушное пространство, прозрел на земле пути для рек, на небе – для светил и в воздухе – для ветров.

Всё в мире движется по установленным им законам, он знает прошедшее, настоящее и будущее. Он установил законы не только для физической природы, но и для нравственной жизни людей и требует от этих последних, чтобы они исполняли его законы.

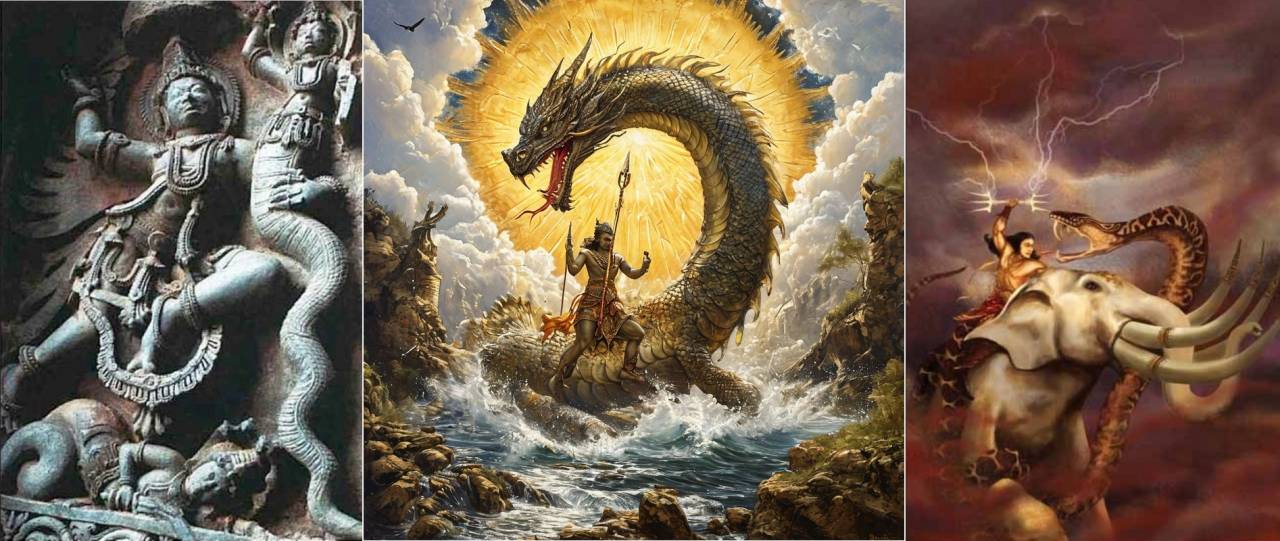

Варуна —Бог-Владыка, старший из братьев-Адитьев, самодержавный властитель Вселенной, помогает Девам и властвует над Асурами, обладающими особой жизненной силой и противостоящими Девам и их царю Индре. Основная функция Варуны – охрана космического порядка, который в индуизме трансформируется в понятие Дхармы.

Из всех богов ведического пантеона Индра наиболее жаден до опьяняющего напитка «сомы». Во время жертвоприношения «всем богам» ему, по-видимому, полагалось давать двойную по сравнению с другими богами порцию этого напитка. Когда он напивается допьяна, он становится способен на всё и своею увесистой палицей «ваджра» сокрушает всякого, кто подвернётся под руку.

Индра – администратор Вселенной. Согласно ведической мифологии, Индра был рождён, чтобы бороться с силами хаоса и защищать богов. Индра обладает магическими способностями, связанными с его статусом повелителя природы

В пьяном виде он не жалел своего отца Тваштара, которого убил ударом палицы, когда тот отказал ему в порции «сомы». Кто напоит его, тому он поможет своей сверхчеловеческой богатырской силой; поможет в сражении, а после сражения опять потребует выпивки.

В других гимнах сохранились указания на самые предосудительные романтические похождения Индры.

Остальные боги ведического пантеона по полному отсутствию моральных требований к своим поклонникам, по жадности к жертвам, которыми можно купить их расположение, скорее напоминают Индру. Из них следует упомянуть близнецов-всадников Ашвиноов и жуткого лесного бога Рудру.

Рудра — разрушительное начало Вселенной, принимающий в конце времён форму Солнца, которое растворяет в своём всепоглощающем пламени все миры. В некоторых текстах Солнце почитается как одна из форм Рудры. И в то же время он «самым исцеляющий из целителей», защитник посевов и домашнего скота. Он является обителью и правителем всех существ. В Яджур-Веде одним из основных его эпитетов становится эпитет «Шива»

Пантеон индуистских божеств

Если подойти к этой картине ведийского пантеона с христианской точки зрения, то оценить его можно только в одном смысле. Единственный образ, достойный предиката божественного, есть образ Варуны. Его сателлиты более или менее соответствуют ангелам. Все прочие «боги» – несомненные бесы.

Веды называют «богами» и Варуну и Индру. Всех их можно купить за жертвенные подачки, никаких нравственных требований они к людям не предъявляют, да и сами никакой высшей нравственности не проявляют.

В Риг-Веде есть гимны, посвящённые одновременно и Варуне и Индре с попыткой разграничить сферы действия обоих богов. Но компромиссы не удавались. Надо было произвести выбор, и к концу ведийской эпохи выбор был произведён… в пользу Индры. Возможно, что этому способствовали особые исторические обстоятельства.

Продвигаясь на юг из Пенджаба, индусам приходилось вести непрерывную и упорную борьбу с темнокожими туземцами Индостана. Царь-завоеватель стал национальным героем, и молитвы всё чаще стали возноситься к мощному подателю побед на бранном поле – Индре.

Как бы то ни было, в позднейших частях Вед число гимнов и молитв Индре значительно превышает число гимнов Варуне. В результате в следующий период развития индийской религии, в так называемую эпоху «старого брахманизма», Индра является царём богов, а Варуне отводится третьестепенная роль морского бога, то есть бога самого ненужного, так как мореплавание не играло в то время значительной роли в жизни Индии.

Факт победы Индры над Варуной недостаточно оценивается исследователями истории религии Индии. Между тем этот факт был чреват последствиями и предопределил всё дальнейшее развитие индийской религиозной мысли.

Варуна и Индра являются хранителями одной из сторон света в числе восьми божеств, они никогда не сражались друг с другом. Индра побеждает силы хаоса, разрушения и мрака, которых олицетворяет Вритра, он изображается как демон-дракон с телом змеи и тремя головами. Уничтожив Вритру, сковавшего мир тьмой, Индра возвращает Солнце. В Риг-Веде эта победа преподносится как победа Света над Тьмой.

Приход Брахманизма

Этот период характеризуется усложнением культа, вызывающим появление, с одной стороны, большой литературы, ритуальных руководств и комментариев к богослужению, и с другой – касты профессиональных жрецов-брахманов.

Мир индусов оказался поприщем несогласованной деятельности многочисленных, эгоистически настроенных и друг с другом не связанных богов-силачей и чудодеев, из которых каждый постоянно может частично нарушить естественное течение жизни мира. Вместе с тем никаких нравственных качеств ни один из этих богов не представляет.

Ни справедливости, ни разума в миропорядке нет, в нём царит лишь физическая сила и магическая сноровка чудодеев. Тщательно выполняя требования ритуала по всем тонкостям ритуального искусства, жрец может ублажить одного или нескольких их этих богов и заставить их в его интересах произвести то или иное чудо, вызвать то или иное желательное для него событие.

Идея Брахмы как общего источника бытия всего существующего, в том числе и богов, притом источника, так сказать, пассивного, является доминирующей идеей брахманизма. При нравственном развенчании богов, поставленных на одну доску с людьми, Брахма явился суррогатом абсолютного Бога, но именно суррогатом, ибо никакой нравственной сущности идея Брахмы в себе не заключала и Брахма есть «жизненное начало», а не живая личность.

Брахма — индуистский бог «Творец» в составе Тримурти, ассоциируется с созиданием, знанием и Ведами. Брахму изображают с четырьмя головами и четырьмя руками, каждая из которых символизирует одну из четырёх Вед. Четыре лика Брахмы представляют четыре юги: Сатья-югу, Трета-югу, Двапара-югу и Кали-югу.

С идеей Брахмы и с нравственным развенчанием богов связан и другой знаменательный фактор этой эпохи – учение о переселении душ. Уничтожив принципиальную грань между богом и человеком, брахманизм должен был естественно уничтожить и другую грань – между человеком и животным.

Учение о том, что всё живущее в мире создано из одного и того же материала, из субстанции Брахмы, ещё облегчало уничтожение этой грани.

Порядок нарушается, если душа во время одного из своих воплощений совершит преступление. Эта способность всякого живого существа своим поведением предопределять следующее воплощение своей души называется кармой.

Может показаться, что учение о карме морально, что оно является стимулом добродетельной жизни. Это, однако, не совсем так. Для эпохи старого брахманизма идея кармы есть не более как мистическое оправдание кастового строя.

Новый брахманизм, родившийся из старого в процессе сначала тайной, потом явной борьбы с буддизмом. Из этой борьбы новый брахманизм вышел победителем, и в настоящее время он один господствует в Индии, тогда как буддизм вытеснен в Цейлон и Кашмир и далее в Индокитай, Тибет и Монголию.

Новый брахманизм отличается от старого главным образом стремлением дать верующим единого, абсолютно и вместе с тем личного бога. В этом следует видеть реакцию против безбожного буддизма, причём в реакции этой каста жрецов-брахманов сходилась с настроением широких народных масс, никогда не понимавших «религии без бога» и никогда не перестававших поклоняться богам.

Чтобы вновь стать во главе национальной религиозной мысли, брахманам необходимо было связать все местные божества с каким-нибудь фигурами старого пантеона и ввести стихийное стремление народа к преклонению перед великим, недосягаемым и всемогущим богом в русло хотя бы с виду ортодоксального брахманизма.

При отождествлении местных богов с богами старобрахманского пантеона нужно было, конечно, выбрать в этом пантеоне фигуры наименее «скомпрометированные». Таких, наиболее подходящих кандидатов оказалось два: Рудра, по прозванию Шива, и Вишну. В одних местностях Индии условия оказались благоприятными для Шивы, в других – для Вишну.

Таким образом, новый брахманизм выступает в виде двух течений – шиваизма и вишнуизма, смотря по тому, признаётся ли главным богом Шива или Вишну. Попытки слить эти два течения воедино делались неоднократно, но обычно ни к чему не привели: единой религии в Индии так и нет.

Кроме главного бога, Вишну у вишнуитов и Шивы у шиваитов, новый брахманизм признаёт и множество богов менее важных. Только некоторые из них, при том как раз наименее чтимые, восходят к старым богам ведийского пантеона. Большинство всплыло заново из народных местных культов, может быть, даже не арийских.

Индуизм знает и массу новых богов, образы которых, иногда полуживотные, отличаются причудливостью и чудовищностью; кроме богов поклонением пользуются и священные змеи. В индуизме всё поражает, всё бьёт по воображению.

Змеи — неотьемлемая часть жизни индийцев. Традиция почитания змеиных божеств почти повсеместно встречается в религиях и мифологии древних культур. Слева: индийский храм Нага Девата в виде змеи, справа: Кадуцей

Архитектура храмов величественна и причудлива, богослужение поражает пышностью, статуи богов и богинь – чудовищной фантастикой. Так же ярко фантастичны и причудливо-запутаны мифы индуизма, напоминающие непроходимый тропический лес, весь заросший сетью переплетающихся ползучих растений…

Этими своими чертами индуизм и победил буддизм: народному сознанию яркие краски и подавляюще-чудовищные образы говорили больше, чем философствование буддийских монахов, которые к тому же очень скоро превратились в самую отвратительную породу лицемерных святош и ханжей.

Идея Брахмана как мировой духовной субстанции не заполняла, а лишь прикрывала собой пустоту, образовавшуюся в религиозном сознании после исчезновения из него разумного вседержителя. Надо было решиться открытыми глазами взглянуть на эту пустоту, и потому логическим дальнейшим ходом была «религия без бога» с её следствием – возвеличиванием человека над богами, обожествлением человека.

Всё это мы и находим в буддизме. Но параллельно с небывалым превозношением человека идёт и развитие самого мрачного пессимизма, которое тоже совершается в буддизме, признанием, что высшей целью человека является нирвана – самоубийство духа. Естественной реакцией против этого безжалостно-последовательного направления явилась жажда настоящего великого бога.

Окончание см. во второй части статьи

- Евразийство, Николай Трубецкой, неоевразийство

Leave a reply

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.