А. Комогорцев. Таинственная чудь и славянский культ ящера-коркодела

Ящер-коркодел — обитатель «нижнего мира» и божество древних славян

Ящер — существо, заглатывающее людей и обитающее под землей,

— хорошо известный сюжет угорских урало-обских сказок. У угро-

самодийских народов Сибири ящер известен и как зверь-мамонт,

чаще всего обитающий под землей.

Ящер в пермском зверином стиле

Полая подвеска с объемными фигурами двух людей, сидящих на ящере. Бронза, литье. VIII-IX вв. р. У

Судя по находкам на селище Володин Камень I, в Пермском зверином стиле образ ящера связывался с подземным миром (хозяин) и, по мнению видного пермского историка и археолога, доктора исторических наук А.М. Белавина, может рассматриваться, в том числе, и как олицетворение духа-покровителя металлургов. В атласе А. Спицына «Шаманские изображения» (1900) приведено свыше сотни рисунков «чудских образков» с изображением ящеров.

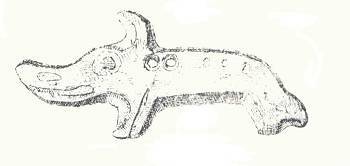

Видный российский антрополог, этнограф и археолог, академик Д.Н. Анучин (1890) пишет: «Среди приуральской чуди было широко распространено представление о каком-то мифическом звере с некоторыми признаками гада с удлиненной головой, вооруженной рогом и напоминающей отчасти крокодилью или носорожью, с вытянутым туловищем, покрытым чешуями вдоль спины и оканчивающимся более или менее коротким хвостом. Зверь этот… представлялся живущим на земле».

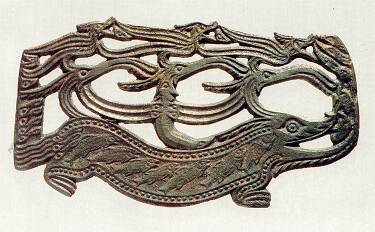

Прорезная бляха. Крылатый человеколось на ящере. Бронза, литье. VII-VIII вв. Троицко-Печоркий р-н

Как правило, ящер служит подножием человекообразных фигур (сульде), с которыми представляет подчас сложную композицию. На поделке, найденной на Каме близ деревни Ныргында, изображен «огромный, весьма типичный ящер, длинный, изогнутый, с коротким пушистым хвостом и короткими лапами; на сильно вывернутой нижней челюсти и на шее волоса, верхняя челюсть иззубрена«. На ящере сидит человек с раскинутыми руками-крыльями, голова и руки его переходят в лосиные головы, а те, в свою очередь, в птиц. Это произведение относится ко времени рассвета пермского звериного стиля (VIII-IX вв.).

В ряде случаев ящеру отводится главное место в композиции. Обратим внимание на изображения, найденные в деревне Подбобыке Ныробского района Пермской области, на левом берегу реки Колвы. Одно из них Ф. Теплоухов (один из первых систематизаторов и классификаторов пермского звериного стиля, бывший лесничий в имении Строгановых) описал следующим образом: «Животное это представляет собой нечто среднее между зверем и рыбой, в общем же напоминает собою отчасти большую ящерицу или крокодила. Тело этого чудовища, как и форма его головы, делает его похожим на рыбу, но глаза и ноздри похожи скорее на звериные. Кроме того, нижняя челюсть длиннее верхней и ей придана форма загнутого вверх рога. Другой такой рог помещен на затылке. Ноги короткие, в виде человеческих рук, а хвост подобен рыбьему, поставлен вертикально«.

Ажурная бляха. Ящер, рыбы, находящиеся в его чреве, сидящий человеколось в окружении лосиных голов

Д. Анучин отмечал в ящере следующую важную «идеологическую деталь», помогающую понять суть этого ритуального изображения: «Зверь этот изображался или в виде отдельных фигур, или в подножии антропоморфных и зверовидных фигур — «образков», как бы заменяя собою Землю… Тем не менее ящер представлялся способным к передвижению на себе других, более или менее антропоморфных существ«.

Коркодел в новгородских летописях

Реконструируя древнейший культ подводно-подземного ящера, академик Б.А. Рыбаков (1987) уделяет особое внимание Северу Европы: именно на озерном Севере образ ящера част и весьма устойчив. Следы этого культа обнаруживаются и в Новгороде. Это обстоятельство примечательно тем, что именно здесь, у истоков Волхова, некогда соприкасались коренные чудские племена и недавние колонисты-славяне.

С этими местами связано следующее предание, записанное в «Мазуринском летописце» («Книга, глаголемая летописец великия земли Росиския, великого языка словенского, от коле и в кои лета начаша княжити», 31 том Полного собрания русских летописей):

«Великий князь Словен поставил град Словенск, ныне называемый Великий Новгород. С того времени новопришельцы скифы начали называться словенами и реку, в озеро Ильмень впадающую, назвали по имени жены Словена Шелони. Именем же его младшего сына Волховца назвали Оборотную протоку, которая истекает из Волхова и ниже впадает в него вновь. Больший же сын Словена был бесоугодник и чародей и своими бесовскими ухищрениями превращался в лютого зверя крокодила, залегал в реке Волхов путь водный и не покоряющихся ему которых пожирал, которых опрокидывал и топил«.

Легенда, занесенная в «Цветник» 1665 года повествует о дальнейшей судьбе «князя Волхова»: «Сего же ради люди, тогда невегласи, сущим богом окаянного того нарицаху… И баснословят о сем Волхве невегласи, глаголюще: «В боги сел»… Наше же христианское истинное слово… О сем окаянном чародеи и волхве — яко зло разбиен бысть и удавлен от бесов в реце Волхове и мечтании бесовскими окаянное тело несено бысть вверх по оной реце Волхову и извержено на брег против волховного оного городка, иже ныне зовется Перыня. И со многим плачем от невеглас ту погребен бысть окаянный с великою тризною поганскою. И могилу ссыпаша над ним вельми высоку, яко есть поганым. И по трех убо днех окаянного того тризнища просядеся земля и пожре мерзкое тело коркоделово. И могила его просыпася над ним купно во дно адово, иже и доныне, якоже поведают, знак ямы тоя стоит не наполняйся» (Н.М. Карамзин. История государства Российского. — М., 1989, т.1) .

Согласно Б.А. Рыбакову, главным религиозным центром Новгорода являлось святилище на Перыни (на рубеже оз. Ильмень и р. Волхов), возникшее еще в IX веке. Здесь во время языческой реформы 980 года Добрыня утвердил культ нового общерусского государственного божества — Перуна, сменившего на старом священном месте некого Jassa, Jesse, в латинской транскрипции которого явно ощущается связь со славянским обозначением змея (jaze) или ящера.

Чудской ящер

Ящер — хозяин вод, рыбы и водных путей был, очевидно, важен для новгородцев, которые свои земледельческие моления адресовали преимущественно рожаницам, а моления о рыбных богатствах и водных путях, игравших важную роль в их жизни, обращали к богу Jassa, царю вод, выступавшему, в двух ипостасях: как бог Ильменя и Волхова («чародей Волхов» — коркодел) и бог «синего моря соленого» — морской царь.

Коркодел в новгородском цикле былин о Садко

С последним тесно связан новгородский цикл былин о Садко. Б.А. Рыбаков приводит нас к мысли, что наиболее архаический слой преданий, повествующий об игре мудрого гусляра («Он из хитрых же Садко да был хитер-мудер, Ен ходил-то все играл да все ко озеру…«) ради хорошего улова рыбы — это часть древнего обряда, производившегося у священного места, названного после 980 года Перынью, а в более раннее время посвященного богу реки, «бесоугодному чародею» Волхову, «залегающему водный путь» и «преобразующемуся во образ лютого зверя коркодела«.

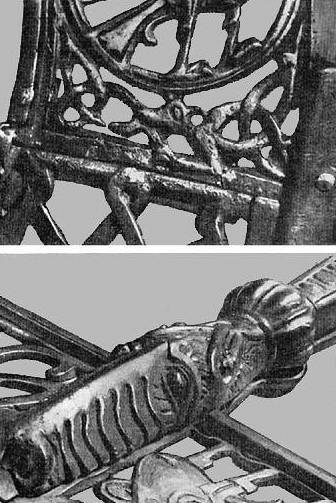

Это вполне подкрепляется тем, что в орнаментации подлинных гуслей первой половины XII в. из раскопок в Новгороде мы обнаруживаем композиционное господство все того же Ящера, объединяющего, благодаря своей трехмерной скульптурности, обе плоскости инструмента. Т. е. орнаментика новгородских гусель XI-XIV вв. прямо указывает на связь этого, несомненно, культового инструмента, со стихией воды и с ее повелителем, царем подводного царства — ящером.

Ящер на новгородских гуслях позволяет связать воедино и ритуальную игру на гуслях на берегу Ильмень-озера и задержку корабля Садко морским царем (чья антропоморфность (аналогия с человеком) как бы предполагается, но внимание, — никак не зафиксирована!) за многолетнюю неуплату дани ему: «не пошлины Поддонный царь требует, А требует он голову человеческу«.

Здесь, очевидно, мы встречаем отголосок древнейших обрядов, предполагавших человеческую жертву водному божеству, впоследствии замененную жертвой коня. Это подтверждается многочисленными фольклорными сведениями, весьма определенно свидетельствующими о том, что «водяным» приносят в жертву живую лошадь или конский череп.

А.Н. Афанасьев подробно описывает жертвоприношение коня водному хозяину: «Крестьяне покупают миром лошадь, три дня откармливают ее хлебом, потом надевают два жернова, голову обмазывают медом, в гриву вплетают красные ленты и в полночь опускают в прорубь или топят среди реки». Однако же «известны и другие случаи: в недалекую старину сталкивали в омут какого-нибудь запоздалого путника».

Бляха с изображением человеческой личины и ящеров VIII-IX вв. Бронза, литье. с. Янидор Чердынског

В былине о Садко присутствует еще одна устойчивая деталь, которая в сопоставлении с фольклорными данными, возможно, объясняет нам постоянное упоминание святого Николая, которому Садко строит церковь-однодневку за свое избавление со дна морского. В связи с ней особый интерес представляет запись об обряде, имитирующем принесение жертвы не Водянику, а христианскому Николе. Это обряд «умилостивления Онежского озера», проводившийся 6 декабря: «Каждый год накануне зимнего Николы пред всенощной из каждой рыбацкой семьи к известному месту собираются старики. На берегу ими делается человеческое чучело и в дырявой лодке отправляется в озеро, где, конечно, и тонет. Два-три старика поют песню, где просят Онего (озеро) взять чучело соломенное … И для большей вразумительности призывают имя Николы Морского«.

Эта малоизвестная этнографическая запись, извлеченная Б.А. Успенским (1982), является ключом ко всему комплексу былинных упоминаний и археологических фактов, о которых шла речь выше. Она явно указывает на то, что «Никола зимний», он же «Никола Мокрый», «Никола Морской», требующий человеческих жертв для озера, — прямой наследник архаичного Водяника, Поддонного князя, или, если угодно, Ящера, который «требует живой головы во сине-море«.

В этой связи нелишне упомянуть и то обстоятельство, что вплоть до XX века рыбаки, проплывающие мимо небольшого всхолмления между Ильменем и Волховом, бросали в воду деньги, как бы воскрешая древние жертвы «поддонному царю».

Тема ящера в древнерусском прикладном искусстве

В представлениях жителей киевского Поднепровья культ ящера как хозяина «нижнего мира» в основном господствовал в VI-VII вв. В новгородской земле этот культ был, очевидно, в полном расцвете и много позже, в X-XIII вв., о чем свидетельствует обилие изображений ящера в новгородском прикладном искусстве. Так, в составе новгородских древностей X-XI вв. имеются ручки деревянных ковшей, представляющие собой тщательно обработанное скульптурное изображение ящера. У ящеров крупная морда с огромной пастью и четко выделенными зубами. На шее ящеров в той или иной форме обозначена идеограмма воды: это или круговая зигзаговая линия, или каплеобразные ряды, или сложная орнаментальная плетенка.

Морды ящера украшали кровли домов, что еще раз связывает это существо с темой воды, в данном случае дождевой. Н.А. Криничная указывает, что на севере концам балок куриц придавали фантастические формы змеи с разинутой пастью или некоего чудовища с рогами.

В русских кладах женских вещей XI-XII вв. встречаются длинные серебряные цепи сложного плетения, которые носились на шее и спускались ниже пояса, образуя самый нижний ряд украшений. Цепи замыкались двумя головками ящеров, застегнутыми небольшим кольцом. По месту нахождения ящеров в общем ансамбле костюма они вполне соответствовали представлениям о владыке «нижнего мира». Ящеров здесь два, что заставляет нас вспомнить о чудском двуглавом ящере, который одной головой заглатывал вечернее заходящее под землю солнце, а головой, расположенной на противоположном конце туловища, изрыгал утреннее солнце восхода.

Ящер на вщижской арке (фрагмент)

Весомым аргументом в пользу того, что люди русского средневековья считали ящеров неотъемлемой частью общей космологической системы, являются бронзовые арки, найденные российским археологом графом А.С. Уваровым в алтаре церкви середины XII века в удельном городе Вщиже. Арки представляют собой каркас конструкции «напрестольной сени», воздвигаемой при торжественном богослужении над алтарем и священными предметами на алтаре. Центром системы здесь опять таки являются полуподземные ящеры или один ящер, зрительно расчлененный на два изображения для того, чтобы оказаться одновременно и у заходящего, и у восходящего солнца. Мастер внес в свою композицию целый ряд языческих деталей, раскрывающих не столько понимание картины мира христианскими космографами, сколько древнейшее, идущее из глубин веков представление о мире, в котором центральной фигурой был архаичный ящер, распоряжающийся ходом самого солнца. Эти арки показывают, что и много позднее рассматриваемого времени в церковном искусстве Руси ящер был неотъемлемым элементом представлений о макрокосме.

Ящеры вщижских арок овеществляют мифологические персонажи былин о Садко и преданий о «боге-коркоделе», сближая их с польскими средневековыми сведениями о культе Яже или Яще и с детской архаичной хороводной игрой XIX века в Яшу (Ящера), воспроизводящей человеческие жертвоприношение Ящеру на берегу реки или озера (Б.А. Рыбаков, 1987).

Ящер-коркодел в средневековой Руси. Исторические свидетельства

В свете всего изложенного выше возникает резонный вопрос о возможном реальном прообразе священного ящера-коркодела.

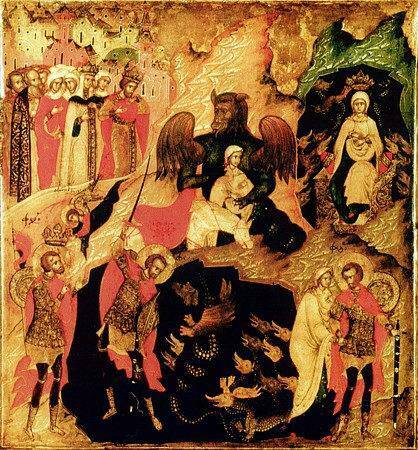

Чудо о змие Феодора Тирона 17 в. Ярославль

Обратимся к воспоминаниям посла Императора Священной Римской империи в России Сигизмунда фон Герберштейна, написанным в первой половине XVI века: «Эта область (Жемайтия — А. К.) изобилует рощами и лесами, в которых иногда можно видеть привидений… Там и поныне очень много идолопоклонников, которые кормят в своих домах (вроде пенатов) неких змей на четырех (коротких) лапках, напоминающих ящериц, с черным жирным телом, не более трех пядей в длину; называются они giwoites… В установленные дни они производят в домах очищающие обряды и, когда змеи выползают к поставленной пище, всем семейством со страхом поклоняются им до тех пор, пока те, насытившись, не вернутся на свое место. Если с ними случается какое-либо несчастье, они приписывают это тому, что плохо кормили и принимали домашнее божество (змею)«. Подобное существо, вероятно, послужило прототипом чудовища, изображенного на щите, помещенном в портрет Василия III, который мы находим в книге Сигизмунда фон Герберштейна «Rerum moscoviticarum commentarij…» (1556).

В 13-м томе Полного собрания русских летописей можно найти следующую запись, датируемую 1582 годом: «Того же лета изыдоша коркодили лютии зверии из реки и путь затвориша; людей много поядоша. И ужасошася людие и молиша бога по всей земли. И паки спряташася, а иних избиша. Того же году представися царевич Иван Иванович, в Слободе, декабря в 14 день«. Заметим, что речь идет не о «прикормленных» к дому обожествленных «giwoites», но о реальном нашествии ящеров-коркоделов.

Вот еще одна запись того времени, сделанная агентом Английской торговой компании Джеромом Горсеем. В 1589 году в Польше, по дороге в Россию, он стал очевидцем следующего события, зафиксированного в его дневнике: «Я выехал из Варшавы вечером, переехал через реку, где на берегу лежал ядовитый мертвый крокодил, которому мои люди разорвали брюхо копьями. При этом распространилось такое зловоние, что я был им отравлен и пролежал больной в ближайшей деревне, где встретил такое сочувствие и христианскую помощь, что чудесно поправился«.

Загадочный коркодел, получивший на этот раз имя «Арзамасский монструз», вновь объявился в России в начале XVIII века. Свидетельство об этом событии было обнаружено в архиве города Арзамаса: «Лета 1719 июня 4 дня. Была в уезде буря великая, и смерч и град, и многие скоты и всякая живность погибли… И упал с неба змий, Божьим гневом опаленный, и смердел отвратно. И, помня Указ Божьей милостью Государя нашего Всероссийского Петра Алексеевича от лета 1718 о Куншткаморе и сбору для ея диковин разных, монструзов и уродов всяких, каменьев небесных и разных чудес, змия сего бросили в бочку с крепким двойным вином«. Подписана бумага земским комиссаром Василием Штыковым. Посылка, очевидно, не дошла до Петербургского музея. Природа «монструза» осталась неразгаданной.

Саис в Индии. Рассказы современников

А вот уже вполне современное свидетельство трех православных востоковедов — китаиста священника Дионисия Поздняева, индолога священника Виталия Зубкова и Н.Р. Лидова, члена исполкома Общества культурных связей с Индией, посетивших Индию: «18 февраля 1998 г. В 8.30 направились в наиболее почитаемый индусами священный город Варанаси, где на берегу Ганга индуисты сжигают своих покойных. Город посвящен богу-разрушителю Шиве… Мы приблизились к месту всесожжений. Наш лодочник занервничал. Атмосфера вокруг была тягостная и тревожная. Тут мы увидели в воде спину огромного животного или рыбы размером с большого буйвола с костистым плавником. Затем появилась голова, напоминающая крокодила гавиала с высоким лбом, длинной вытянутой пастью и утолщением на кончике носа, похожим на слоновый хобот. Через минуту мы увидели змееобразный хвост, похожий на очень крупного удава с плавником на хвосте. Существо было серо-стального цвета. Лодочник был сильно напуган и на наш вопрос ответил, стуча зубами, что это дельфин, который ест несожженные и полусожженные трупы, а также иногда хватает и уносит с собой живых людей, которые совершают в Ганге омовение. Он также сообщил нам, что эти «дельфины» живут здесь на протяжении многих веков. Когда мы спросили его, связаны ли эти существа с совершаемыми на берегу всесожжениями, он заговорил как человек, находящийся в сомнамбулическом трансе. Вот его слова: «Сожжение покойного на берегу Ганга изменяет карму человека, и не только человека, но и карму страны. Чем больше людей сжигается на берегу Ганга, тем больше энергии получает Индия. Если прекратятся сожжения на берегу Ганга — исчезнет Индия. Нужно сжигать мужчин так, чтобы была видна кость на руке или ноге. А женщин — так, чтобы была видна кость на спине или ребре. Потом все, что остается, бросают в Ганг. Это делает нас сильнее, мы все живем потому, что в Ганг бросают эти тела». Он говорил все это как заученную формулу, без эмоций и интонаций. В отеле мы спросили о «дельфинах». Молодой человек ответил нам, что это не дельфины, а «суис». Он довольно точно описал то, что мы видели, но тут же поспешно заметил, что здесь они не водятся. А когда я попытался выяснить, что же это такое — рыбы или животное, он ответил «нет» и быстро сменил тему… То, что мы видели, отнюдь не являлось дельфином, а носило индусское название «суис» или «сусамар» (что в переводе с санскрита означает «тот, кому приносят в дар смерть», или «злой демон, которому приносят дары»). В Центральном музее Калькутты на одном из барельефов старинной буддийской ступы мы обнаружили изображение этого существа» (Православные миссионеры в Индии, 1998).

Таким образом, у нас имеются весомые основания полагать, что фигура ящера-коркодела не относится к сугубо символическим формам народной мифологии.

С ящером-коркоделом связаны топонимы многих озер и рек Северо-Запада, наример: река Ящера, озеро Ящино, населенные пункты Ящера, Малая Ящера и др. В окрестностях Москвы можно указать на Спас-Крокодильный монастырь близ Клина (ныне село Спас-Крокодилино).

Языческая реформа 980 года — смена культов «змея-ящера-коркодела» и «змееборчества»

Чудовище поражаемое нагим всадником Из книги Сигизмунда фон Герберштейна

Возвращаясь к вопросу о подлинном содержании языческой реформы 980 года, во время которой был утвержден культ нового общерусского божества Перуна, сменивший культ подводного (рептильного) божества (ящера-коркодела), следует отметить несколько немаловажных обстоятельств, которые могут пролить некоторый свет на возможную причину произошедшего.

Во-первых, в отличие от народного культа Волоса культ Перуна — дружинно-княжеский культ киевских Игоревичей — т. е. культ воинский. Во-вторых, этот первенствующий культ был далек и от славян, и от финно-угорских племен северо-востока. Здесь были свои традиции, уходящие, как подчеркивает Б.А. Рыбаков, в более глубокий исторический пласт представлений, чем славянское земледельческое язычество.

И третье обстоятельство — Адам Олеарий, побывавший в Новгороде в 1654 году так описывает идол Перуна, поставленный Добрыней: «Божество это имело вид человека с кремнем в руке, похожим на громовую стрелу (молнию) или луч. В знак поклонения этому божеству содержали не угасимый ни днем, ни ночью огонь, раскладываемый из дубового леса. И если служитель при этом огне по нерадению допускал огню потухнуть, то наказывался смертью«. Таким образом, речь идет о боге-громовнике — традиционном «супротивнике» змея-ящера-дракона.

Отсюда мы можем предположить, что имеем дело с проявлением древнейшего антагонизма двух сугубо архаических культов, один из которых связан с образом (или, если угодно, персоной) «змея-ящера-коркодела», другой же может быть соотнесен с традицией родового (династического) змееборчества или драконоборчества, восходящего своими корнями к фигурам божественных героев, легитимизированной впоследствии в новой (христианской) религиозной парадигме через образ святого Георгия Победоносца.

Leave a reply

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.