Kalju Patustaja. Город Кола — гомеровское место царства Аида

В своем исследовании Нордические начала Илиады и Одиссеи: миграция мифа Феличе Винчи приводит убедительные свидетельства расположения царства Аида, Земли Мёртвых, в саамском заполярье: вечный мрак, преследующий гомеровских киммерийцев, явно относящийся к периоду полярной зимы на Крайнем Севере; совпадения географических описаний у Гомера, у Иордана и Саксона Грамматика; чрезвычайная схожесть лопарских шаманских обрядов вызывания душ умерших и алгоритмов, которыми колдунья Цирцея делится с Улиссом, отправляя его во владения Аида.

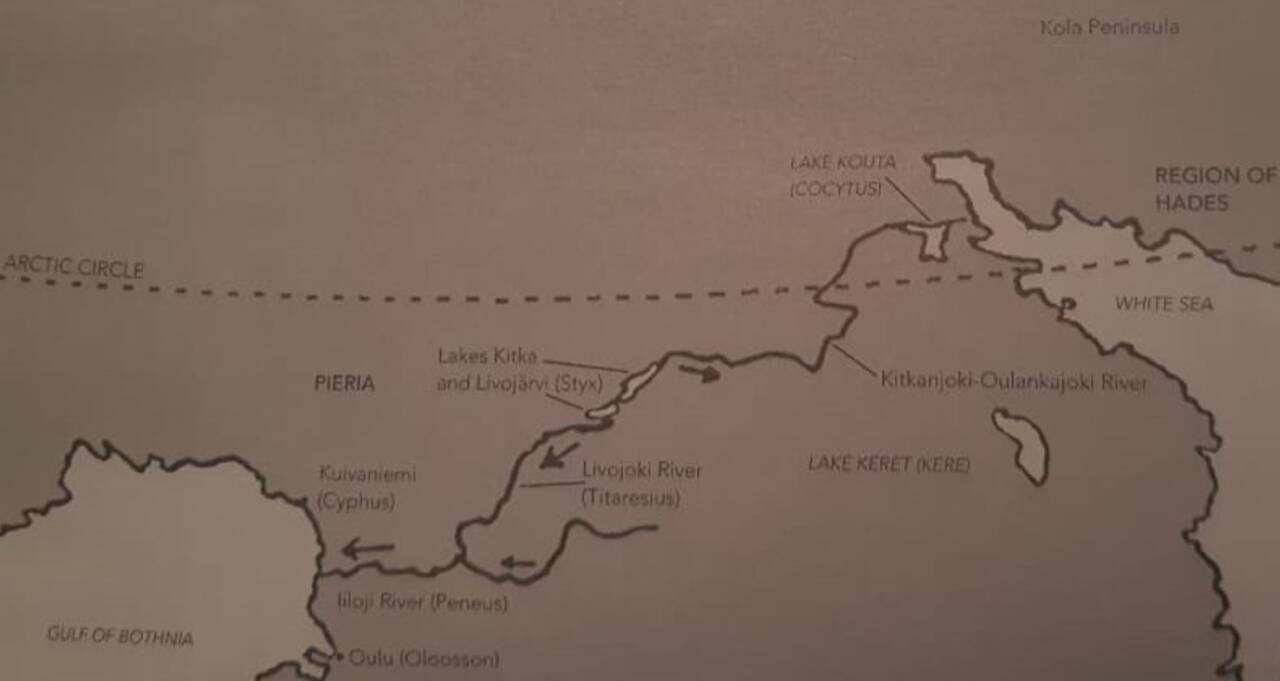

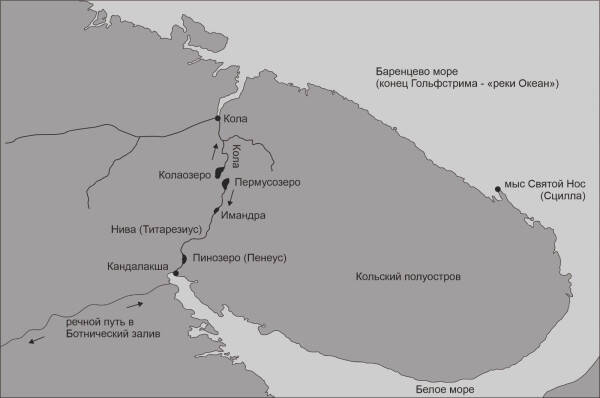

Феличе Винчи, однако, не был до конца уверен в точном месте, описываемом Гомером. В первоначальной версии Винчи связывал реку Стикс с речным водным путем из Белого моря в Ботнический залив. По предположению Винчи, Улисс должен был совершить долгий путь, следуя с острова Цирцеи, обогнув весь Кольский полуостров, чтобы достичь Кандалакши – предполагаемого места входа в реку Стикс. В последнем варианте своего исследования, однако, Винчи перенес точку, куда направила Улисса Цирцея, к священной 35-метровой скале Simalango на пересечении фьордов Burfjorden и Jøkelfjorden на северо-западе Норвегии, ассоциируя эти фьорды с «соединяющимися возле скалы (утеса) двумя ревущими реками»:

… Вздвинув на брег, под которым шумит Океан водовратный

Черный корабль свой, вступи ты в Аидову мглистую область.

Быстро бежит там Пирифлегетон в Ахероново лоно

Вместе с Коцитом , великою ветвию Стикса; утес там

Виден, и обе под ним многошумно сливаются реки.

(Одиссея 10.511-515)

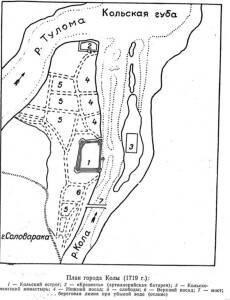

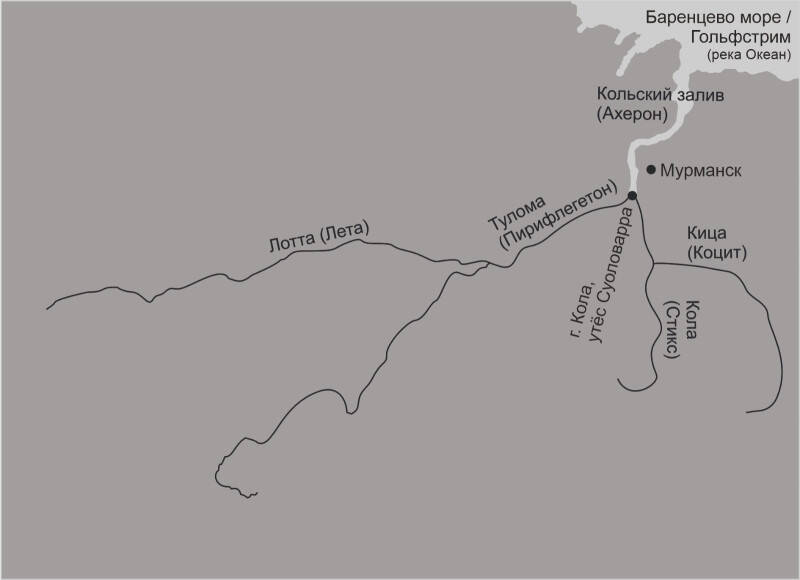

В ходе перевода исследования Винчи на русский язык, мы многократно передвигались по карте всего побережья Норвегии и Кольского полуострова в поиске более точного места, где было бы слияние двух крупных рек у заметного утеса, пока не обнаружили его… совсем рядом с современным Мурманском. Между устьями двух могучих рек Тулома и Кола, когда их воды соединяются и одновременно впадают в длинный Кольский залив, возвышается знаменитый 80-метровый утес Суоловарра, а под ним на намытом этими двумя реками пологом мысу стоит древний город-крепость Кола.

5 рек царства Аида на Кольском полуострове

Тулома (саам. Tuållâmjokk, Туэллэм ёгк) – это, возможно, калькирующее название реки Флегетон, или Пирифлегетон, досл. с греч. «огненной реки». Ср. саам. dolla, карел., фин. tuli, эст. tuli, р.п. tule, ливон. tu’ļ, вепс. tuli, tuľ, эрз., мокш. tol, удм. ti̮l, тыл, марийск. tul – «огонь». Ср. шумер. [dal] – «огонь».[Spoiler (click to open)]

Кола (саам. Kuollāk, фин. Kuola, Kuolla) – возможно, река «мертвых», и калькирует название Стикса. Ср. манс. χōli-, хант. χăl-, удм. kuli̮ni̮, эрз. kuloms, марийск. kolaš, фин. kuolla, эст. koolma, ливон. kūolõ – «умереть»; коми-перм. коль(ны) – «оставить; бросить, покинуть»; саам. goalus, карел. kolo, kolie, фин. kolea, эст. kole, ливон. kõ’l – «страшный, мрачный, ужасный, жуткий, чудовищный».

Этот же корень наблюдается в древних языках на юге: венг. halál – «смерть»; шумер. [hal-] – «уходить»; ивр. כלה [kala-] – «заканчиваться, завершаться, гибнуть, погибать, умирать, разрушаться, угасать, исчезать»; санскр. [kala] – «смерть от старости»; перс. [gâlid] – «утёк, убежал»; ингуш. къайладала – «исчезнуть, нырнуть»; арх. гр. [khaláo] – «уходить под воду, погружаться, тонуть».

Реку Кола обычно этимологизируют как «рыбная» река. Ср. саам. guolli, хант.-манс. χul, нганасан. koli̮, фин, эст., карел. kala, марийск. kol – «рыба». При этом нужно понимать, что рыба – это представитель Нижнего Мира в древних мифологиях, и, соответственно, того же корня, что и слова со значениями «смерти» и «страха», «ухода под воду / под землю».

Кица, самый большой приток Колы – это, возможно, Коцит, «река плача». По запутанному переводу Гомера, Коцит – это «великая ветвь Стикса». Ветвь – это не приток, а отходящий и потом обратно соединяющийся рукав реки – однако, крайне редко рукава рек носят отдельное имя. В греческом использовано слово ἀπορρώξ – «отрыв»* (от глагола со значением «рвать, разрывать, обрывать»), что правильнее перевести именно как «приток». Также по Гесиоду Коцит впадал в Стикс (как Кица впадает в Колу).[Spoiler (click to open)]

В этой северной географии несложно идентифицировать и Ахерон – реку, образующуюся после слияния Флегетона (Туломы) и Стикса (Колы) – это длинный Кольский залив, ведущий напрямую к Баренцеву морю и Гольфстриму (реке Океан).

Идентифицируется в бассейне Туломы и Колы и пятая из пяти рек царства Аида – Лета, «река забвения» – это, вероятно, Лотта (фин. Luttojoki), 235-километровый самый большой приток Туломы.

В отличие от 5 рек на Кольском полуострове, расположенные в Греции 2 реки (Αχέρων, Ахерон и его приток Κοκύτος, Коцит) не соответствуют описаниям в греческой мифологии. В средиземноморской географии отсутствует Флегетон, и нет, соответственно, слияния двух мощных рек при впадении в Ахерон, в противоречие тому, о чем повествует Одиссея. Нет и высокого утеса, о котором сообщает Улиссу Цирцея. В греческой реальности также никак не материализуются реки Стикс и Лета.

Второй спуск из «переполненного Стикса»

В старой версии своей работы, Феличе Винчи подчеркивал, что Илиада (песнь 2.749-755) давала указание на существование «второго спуска» из «переполненного Стикса» – и Винчи связывал реку Стикс с речным водным путем из Кандалакши на Белом море в Ботнический залив:

Примечательно, что и «воды Стикса» реки Кола имеют «второй спуск». По речной системе, ведущей от верховий реки Кола можно попасть как в Кольский залив Баренцева моря, так и в Кандалакшский залив Белого моря: истоковое озеро реки Кола (Колаозеро) разделено менее чем километром перешейка (где, возможно, был древний волок) с озером Пермусозеро, из которого далее можно спуститься в озеро Имандра, из которого, в свою очередь, течет на юг река Нива, впадая в Кандалакшский залив.

Илиада дает и название рек «второго спуска» – это река Титарезиус (возможно, ныне известная как Нива), «приток реки Пенеус». Примечательно, что в своем низовье Нива проходит через проточное озеро Пинозеро (площадь 14 км²), которое может соответствовать гомеровскому Пенеусу:

Маршрут из владений Цирцеи в царство Аида

Где тогда мог находиться остров чародейки Цирцеи?

Направляя со своего дальнего острова Ээя (по Ф.Винчи – в первоначальной версии, остров Хойя (Håja) на крайнем севере Норвегии; в последующей версии, опубликованной на итальянском языке ‘I Segreti di Omero nel Baltico’ – остров Сёрёйа (Sørøya) на крайнем севере Норвегии), чародейка Кирка (Цирцея) наставляет Улиссу (Одиссею):

…мачту поставив и парус поднявши,

Смело плыви; твой корабль передам я Борею; когда же

Ты, Океан в корабле поперек переплывши, достигнешь

Низкого брега

(Одиссея 10.506–509)

Таким образом, Цирцея направляет Улисса с северным ветром на юг, через реку Океан (Гольфстрим) к вытянутому как река Кольскому заливу (Ахерону), в конце которого у слияния Колы (Стикса) и Туломы (Флегетона) как раз низкие берега (образованные наносами рек), под высоким 80-метровым утесом Суоловарра.

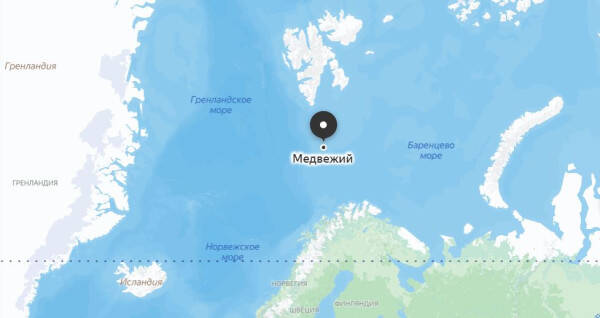

В норвежском языке øya – любой остров (и вторая часть во множестве названий островов). Если гомеровский о. Ээя лежал к северу за рекой Океан (Гольфстримом), то это мог быть и, например, удаленный о. Bjørnøya («Медвежий остров») на полпути между крайним севером Норвегии и архипелагом Шпицберген:

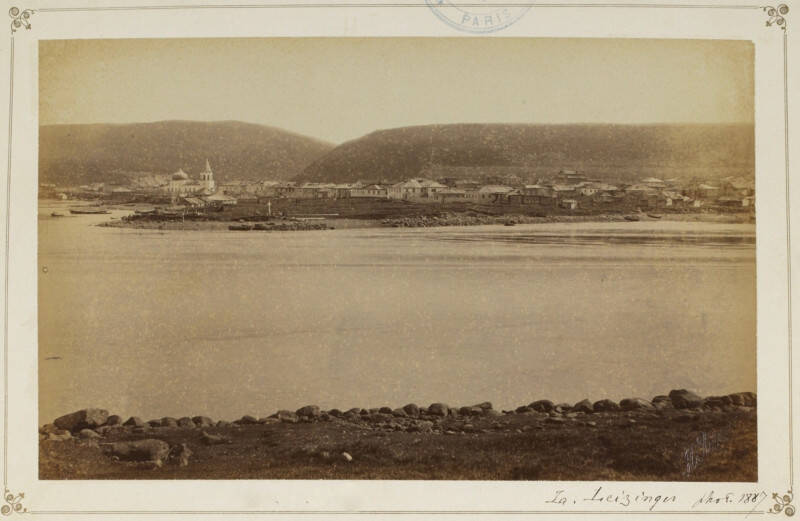

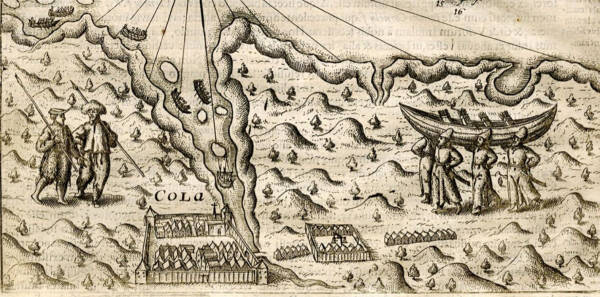

Древнее поморское поселение у упомянутого Гомером утёса

Удобное место с низкими берегами у слияния Колы (Стикса) и Туломы (Флегетона) издревле использовалось как поселение китобоев, как торговая гавань и в дальнейшем как место военного острога (первые письменные упоминания о крепости Кола в устье реки Кола датируются 13 веком – но, скорее всего, само поселение существовало и задолго до этого).

На некоторых старинных картах (как на первой карте, размещенной в этом посте) названием Кола также обозначали более крупную реку Тулома, при этом настоящую реку Кола никак не подписывая.

Острог же Кола и его порт были настолько важными, что название впоследствии распространилось на весь Кольский полуостров.

Карта 1598 года

И не о Кола-граде ли говорит Гомер?

…где страна мужей киммерийских и град их, окутанный

Всегдашним сумраком и туманом… (Одиссея 11.13–14)

Вызывание душ умерших

Возможно, именно на этом месте, на мысу у слияния Флегетона (Туломы) и Стикса (Колы), у подножия видного утёса Суоловарра волшебница Цирцея наказывает Улиссу принести жертву, чтобы вызвать для общения души умерших:

Слушай теперь, и о том, что скажу, не забудь: под утесом

Выкопав яму глубокую, в локоть один шириной и длиною,

Три соверши возлияния мертвым, всех вместе призвав их… (Одиссея 10.516-518)

Название утёса Суоловарра (Суоловара, Соловарака) обычно переводят как «остров-гора», в силу того, что он стоит отдельно и отличается от других сопок и гор в этой местности. Ср. саам. suolu, фин., карел. salo – «глушь, глухой лес; большой поросший лесом остров»; + саам. варрь, варрэ, фин. vuori, vaara – «гора, холм, сопка, возвышение».

«Остров-гора», однако, довольно странное объяснение топонима. Саамы вряд ли бы назвали утёс синонимичными «остров», он же «гора», из одного языка. Скорее всего, первое слово в названии несло определенный признак. Соответственно, стоит рассмотреть такие варианты объяснения как:

– саам. suoli, карел., фин., эст. sala, ливон. salā – «скрытный, секретный, тайный»; либо

– фин. sielu, арх. сканд. sala, англ. soul – «душа»; либо

– фин. säiliö – «контейнер, сосуд, резервуар, вместилище»; карел. säilyö, фин. säilyä, эст. säilima – «сохраняться, удерживаться, уцелеть, остаться».

С этим же корнем мы знаем название Соловецкого архипелага, Соловков в Белом море.

Суоловарра – гора «таинств ~ культовых обрядов»? гора «душ» усопших? «вместилище, укрытие, убежище»? Если учесть, что Улисс прибывает сюда для того, чтобы совершить таинство и вызвать для общения души умерших родственников и товарищей по оружию, паззл складывается всё больше и больше.

Как подчеркивает Феличе Винчи, древние ритуалы, связанные с путешествием в царство Аида, описанные волшебницей Цирцеей, «могли бы стать точкой соприкосновения с очень древними формами, возможно, восходящими к обрядам эпохи неолита. «Спуск в преисподнюю» – типичный элемент шаманизма. Мирча Элиаде пишет, что алтайские шаманы проходят через «дыру, которая является входом в другой мир и называется yer mesi (земные челюсти)», а индейские туаны «делают дыру в земле (…) и имитируют усиюленную борьбу с призраками». Удивительно, что и Улисс неоднократно угрожает своим мечом призракам, собравшимся вокруг ямы (Одиссея 10.536; 11.49, 95, 231)».[Spoiler (click to open)]

В этом ключе интересно рассмотреть и собственно название Аид, греч. Ἅδης, англ. Hades – «Ад, преисподняя, подземное царство мертвых»; «Повелитель подземного мира». Как и масса других древних понятий, Ад, Аид считается «словом неизвестного происхождения»: https://www.etymonline.com/word/hades .

Если Аид локализировать, однако, на крайнем севере, стоит обратиться к лексике, используемой в этих местах. Ср. c эст. haud, карел. haudu, фин. hauta, ливон. ōda – «отверстие, яма, нора; могила; омут, глубокое место на реке или на море». Также в яросл., костром., волог. диалектах ад, адъ, помимо «преисподней», означал и «рот, пасть, горло».

Каменный лабиринт у подножия утеса Суоловарра

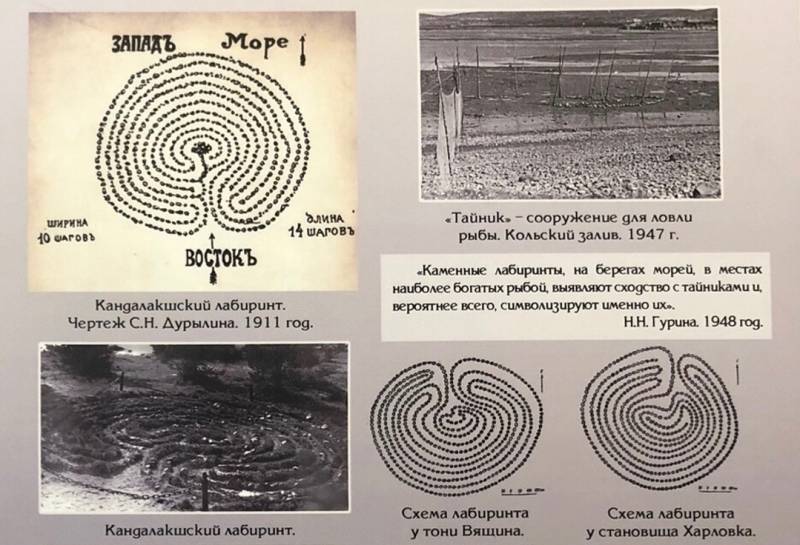

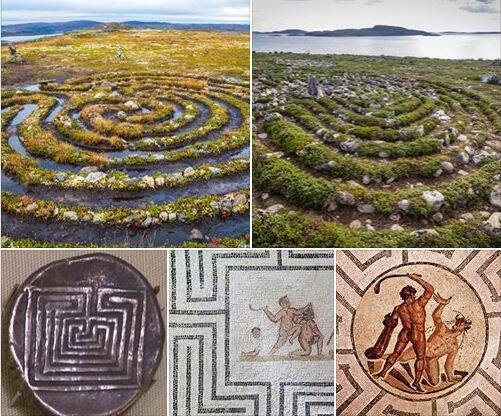

На Британских островах, вдоль атлантических побережий Норвегии и Кольского полуострова, на островах Белого моря, на Новой Земле, а также в Швеции и Финляндии разбросаны сооружения в виде лабиринта («вавилона»), выложенного на поверхности земли небольшими камнями. Короткая ось всегда проходит через «вход» лабиринта. Выложенные в один ряд в виде концентрических кругов камни создают сложные спирали. В центре эти лабиринты иногда содержат небольшое дольменоподобное сооружение.

Сохранились любопытные исторические сведения, что один из таких лабиринтов находился и у подножия горы Суоловарра, до строительства Кольского острога и христианских церквей. Так, А. Спицын сообщает в Известиях императорской археологической комиссии №6 1904 года: «…[каменный] оклад на месте города Колы развален, когда острог делали» (т. е. в 1582 г.).

Каменные лабиринты на Соловецких островах (для примера)

По одной из версий, каменные лабиринты Севера «могли служить жертвенниками, гигантскими алтарями для шаманистических обрядов и входами в подземное ~ потустороннее царство».

А ведь, по настоянию чародейки Цирцеи, Улисс и прибывает к берегу у подножия высокого утеса у слияния двух рек (вероятно, к Суоловарра), для принесения жертв, прохода в царство Аида и общения с душами умерших!

Обратное (приливное) течение рек

Современная исследователь и писатель Елена Ковалева так описывает увиденное на рассматриваемом нами месте слияния двух великих рек:

«…[Мы] на мысу, где Тулома встречается с Колой-рекой, и вместе они образуют этот замечательный Кольский залив. Приехали рано, отлив на максимуме, и те камушки, на которых я стою, и чёрный островок через час-полтора окажутся полностью под водой. Здесь самые глубокие приливы-отливы – до 6 метров. И нам посчастливилось наблюдать приливную волну [обратное течение] на Туломе. Это ЧУДО! Воды сильной реки встречаются с мощным потоком из Великого Океана лоб в лоб. И начинается дивный танец ВЪДЫ. Завитки, буруны, бурунчики, воронки, водовороты – кружево, сияющее и переливающееся под лучами северного солнышка».

Про обратное течение в Cхерии, земле Феаков (идентифицируемой Феличе Винчи с норвежскими шхерами и предками викингов юго-западного побережья Норвегии), повествует нам и Гомер: cледуя вдоль побережья после крушения сооруженного на Огигии плота, Улиссу в конечном итоге удается найти место для высадки: «вдруг, плывя, добрался он до устья реки светлоструйной / cамым удобным то место ему показалось / свободно было оно и от скал и давало защиту от ветра» (Одиссея 5.441–43). Далее происходит нечто вроде чуда: владыка реки

…тотчас теченья поток прекратил и волну успокоил,

гладкою сделал поверхность пред ним и спас его этим

в устье рек…

(Одиссея 5.451–453)

Как подчеркивает Феличе Винчи, «такое явление очень редко встречается на Cредиземноморье, где приливы почти незаметны, а воды рек непрерывно продвигаются к морю – однако, оно абсолютно естественно на атлантических берегах, где морские приливы на время разворачивают вспять течения рек, позволяя судам свободно заходить в их устья.»

Именно эти атлантические приливы и отливы (вдоль берегов Франции, Британии, Норвегии, Кольского полуострова) позволяют также приподнять завесу над главным секретом каменных лабиринтов, как будет раскрыто ниже.

Каменные лабиринты Севера и греческие лабиринты

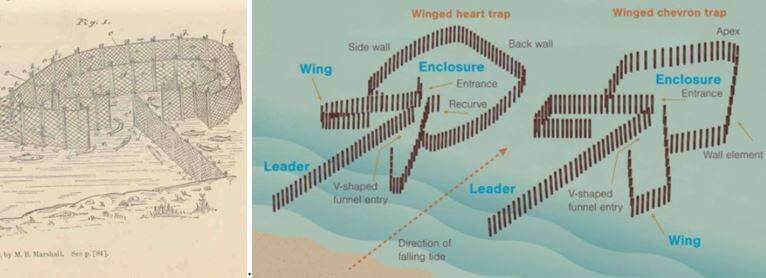

Исследовавшая каменные лабиринты Севера археолог Н.Н.Гурина ехала в 1947 году поездом в Мурманск и сделала у устья реки Кола следующее неожиданное открытие:

«…Ближе к Коле снова стали видны высокие горы, сложенные из песка и мелкой гальки. От Колы до Мурманска, из окна вагона, можно было наблюдать картину: река Кола впадает в узкую морскую губу. Был сильный отлив, когда наш поезд двигался вдоль этой части побережья. Повсюду виднелись расставленные сети, привязанные к кольям, вбитым в землю. Часть из них располагалась под углом, часть – в виде спиралей, обращенных выходом к берегу. Рыба, стремясь уйти в момент отлива вслед за водой, попадает в сети. Можно было видеть рыбаков, бродящих по мокрому дну и собирающих рыбу. Все это напоминало мне лабиринты и их ориентировку – входом к берегу.

Через несколько дней мы приехали осмотреть эти сооружения вблизи, узнали, что их называют «тайники», сделали зарисовки и фотографию теперь уже навсегда забытых ловушек».

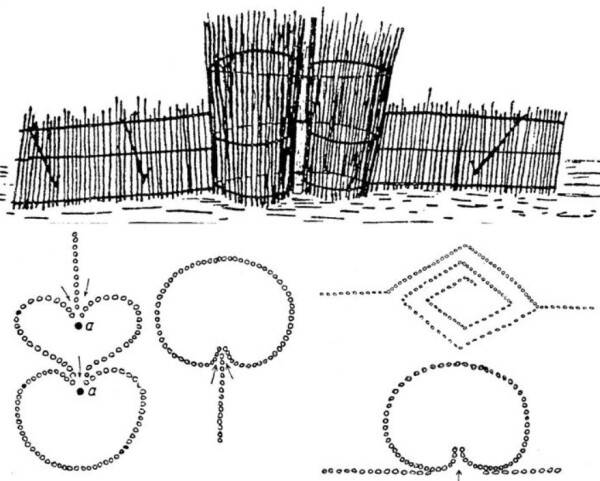

Гурина продолжает: «Краткое описание ловушек-тайников можно свести к следующему. Вблизи острова или материка устанавливается стенка из сети, перпендикулярно берегу моря, длиной двадцать четыре метра. Перпендикулярно ей идет другая высокая стена из сети, концы которой закруглены в форме несомкнутого овала, оставляя узкую щель для захода рыбы. Принцип лова построен на том, что в момент морского прилива вода покрывает высокую сеть не всю до верха. При спаде воды рыба, зашедшая в сети, стремится выйти вслед за водой, но натыкается на сетку, идущую параллельно берегу. В поисках выхода рыба пробирается в узкую щель – отверстие овалов – и попадает в ловушку».

На рисунках: схематичное изображение аналогичных ловушек в Северной Америке

«Самым интересным является то, что нижние концы сети закрепляются рядом камней, образующих фигуру в виде сердца. Таким образом, после спада воды на дне моря открываются каменные сооружения, сходные по конфигурации с лабиринтами, выложенными на берегу.

Знаменательно и то, что здесь же, по соседству с реально стоящими сетями в устье Колы, на [полу]острове, существовал лабиринт, разрушенный стройкой [кольского острога в 1582 г.].»

Гурина делает вывод:

«Каменные лабиринты на берегах морей, в местах наиболее богатых рыбой, выявляют сходство с [рыболовными] «тайниками» и, вероятнее всего, символизируют именно их».

Тезис о связи каменных лабиринтов с рыболовными ловушками Гурина подкрепляет далее следующими аргументами: «Более детальное рассмотрение местонахождения северных каменных лабиринтов, и, в частности, Кольского полуострова, Финляндии и Норвегии, привело нас к выводу, что абсолютное большинство их лежит не просто на морском берегу, а вблизи крупных, особенно богатых рыбой рек, преимущественно тех, куда заходит семга метать икру. Неудивительно поэтому, что на крупных реках (Поной, Варзина и другие) было выложено по нескольку лабиринтов».

Обнаружив до этого при обследовании одного из лабиринтов на реке Варзине на Кольском полуострове заложенный под один из камней обработанный человеком позвонок молодого кита, Гурина также высказала предположение о «стремлении древнего населения «заманить» с помощью лабиринтов в реки не только рыбу, но, очевидно, и морского зверя»:

Найденный в лабиринте в устье реки Варзины позвонок кита; выставлен в музее истории города Колы

Гурина указывает, что сами ловушки имели широкое распространение и вдоль рек : «…в Северной Азии ими были «котец», в Средней России – «котезы» и «заборы», на Севере – «убеги».

Рыболовные снаряды (котцы, коты) неолитической эпохи из долины р. Оки. Источник

Ср. название рыболовных ловушек кот, котец, котез с удм. кӧт, эст. kott, фин. kotti – «мешок»; «живот, брюхо».

Соответственно, уместно сравнить и греческое название λαβύρινθος (лабиринт) с гр. λαπάρα – «пах, чрево».

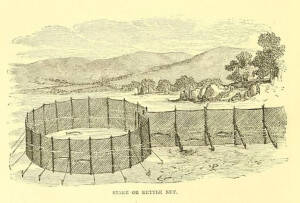

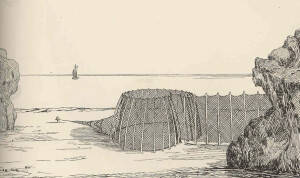

Ниже для примера рыболовные ловушки, использовавшиеся вдоль атлантических берегов в Западной Европе:

Приливно-отливные ловушки в Британии и на атлантическом побережье Франции

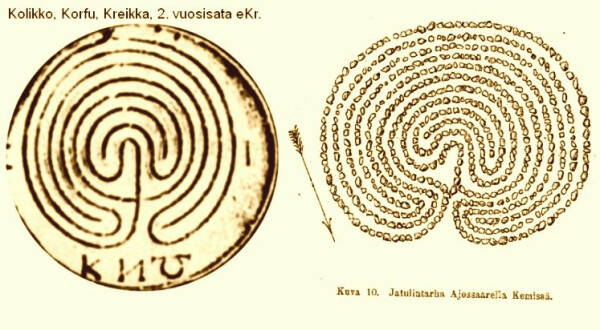

Любопытно соответствие формы каменных лабиринтов Севера и мозаических изображений лабиринтов в Греции и рисунков на греческих монетах:

Греческая монета, копирующая лабиринты с Ботнического побережья Балтики:

Схемы лабиринтов схожи с их изображениями на Средиземноморье – где, однако, нет существенных приливов и отливов, и похожие рыболовные ловушки не выставлялись. Таким образом, можно сделать вывод об отражении в средиземноморских лабиринтах памяти об исторической северной родине.

Параллелей и фактов, свидетельствующих о северной пра-родине средиземноморской цивилизации и греческой мифологии и культуры, прибавляется всё больше. Кроме того, место входа в царство Аида и его пять рек становятся четко идентифицируемыми на Кольском полуострове, в отличие от средиземноморской географии.

Еще по теме:

«Чёрный»и «Жёлтый» туманы Кольского

Подпишитесь на наш телеграм-канал https://t.me/history_eco

Leave a reply

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.