Андрей Жуков. Происхождение земледелия: чудесный дар богов

По современным данным процесс одомашнивания различных растений и животных начался примерно 11 700 лет назад, что связывают с окончанием последнего ледникового периода. До этого времени Homo sapiens, согласно сегодняшним представлениям примерно 35-40 тысяч лет использовал присваивающий тип хозяйства. Говоря простым языком, люди занимались охотой и собирательством, обеспечивая, таким образом, всю необходимую для жизни пищевую базу.

При этом следует отметить, что эти самые охотники-собиратели сумели успешно заселить всю планету, включая аридные земли Австралии, джунгли Амазонии, Заполярье и т.д. Вопрос о причинах таких глобальных миграций совсем не жалуют академические историки. Ведь при присваивающем способе хозяйства интенсивный рост населения как-то не предусмотрен. Более того, такие исторические примеры как Костёнки, где на протяжении тысячелетий оседло жили местные охотники и собиратели, никуда не мигрируя, как-то не увязывается в какую-либо концепцию древних миграций. Впрочем, это тема выходит за рамки данной статьи.

В 1936 году британско-австралийский историк-марксист Гордон Чайлд (1892-1957) в своей книге «Человек создаёт себя» ввёл понятие «неолитическая революция». Согласно его материалистической концепции, именно эта революция обеспечила переход человечества к производящему хозяйству. Вторая, по мнению Чайлда, урбанистическая революция, ознаменовала возникновение городов, цивилизации как таковой и всех соответствующих институтов, включая письменность и календарные системы.

В целом же, общая формулировка этой концепции заключается в том, что неолитическая революция представляла собой масштабный переход многих человеческих культур в период неолита на большинстве континентов (кроме Австралии) от образа жизни, основанного на охоте и собирательстве, к образу жизни, основанному на земледелии и домашнем скотоводстве в постоянных поселениях, что сделало возможным рост численности населения. В первую очередь, именно постоянные оседлые сообщества позволили людям наблюдать за растениями и экспериментировать с ними, изучая, как они растут и развиваются. Эти новые знания привели к одомашниванию растений и выращиванию новых видов культурных растений.

Г. Чайлд назвал этот процесс «революцией», чтобы обозначить его значимость, подчеркнуть степень изменений в человеческих сообществах, которые перенимали и совершенствовали сельскохозяйственные практики. Хотя с формальной точки зрения, называть процесс, занявший время от 5 до 7 тысяч лет, «революцией», никак не логично и не оправданно.

Тем не менее, термин стал общеупотребительным, хотя в отечественной истории, начиная с советских времён, он не пользуется особой популярностью. В нашей историографии чаще употребляют термин «переход» к производящему хозяйству.

Далее. Согласно теории неолитической революции, примерно с 9000 г. до н. э., когда зарождающееся сельское хозяйство начало набирать обороты, деятельность человека привела к селекции злаковых культур (начиная с овса, ячменя и проса), т.е. не тех, которые давали более крупные семена. Растения с такими характеристиками, как мелкие семена или горький вкус, считались нежелательными. Растения, которые быстро сбрасывают семена при созревании, как правило, не собираются во время сбора урожая, поэтому не хранятся и не высеваются в следующем сезоне. Люди десятилетиями при сборе урожая последовательно и естественным образом отбирали сорта, которые дольше сохраняли съедобные семена.

Израильский агроном и генетик Дэниел Зохари (1926-2016) выделил несколько видов растений, которые были «первыми культурами» или основными культурами неолита. Он подчеркнул важность пшеницы, ячменя и ржи и предположил, что одомашнивание льна, гороха, нута, люпина и чечевицы произошло чуть позже.

Основываясь на анализе генов одомашненных растений, Зохари отдавал предпочтение теориям о том, что для каждого таксона (группа близкородственных растений) существовало одно или очень небольшое количество событий одомашнивания, которые распространялись по дуге от Левантийского коридора вокруг Плодородного полумесяца, а затем в Европу. Британский археоботаник Г. Хиллман со своим коллегой С. Дэвисом провели эксперименты с сортами дикой пшеницы, пытаясь показать, что процесс одомашнивания происходил в течение относительно короткого периода от 20 до 200 лет.

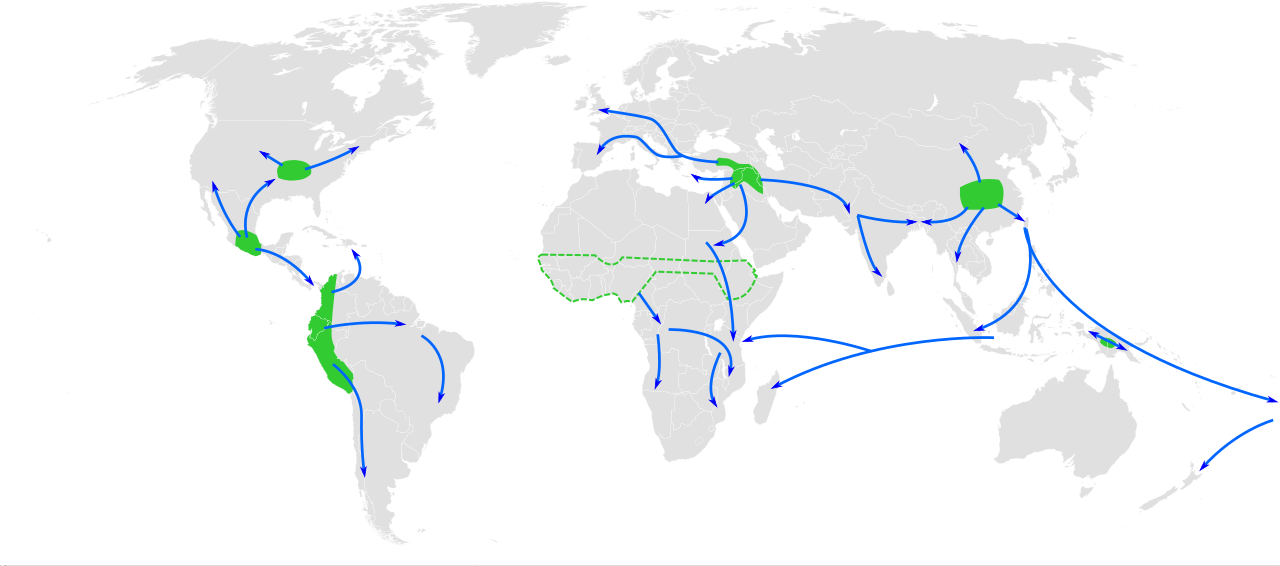

Распространение земледелия из «Плодородного полумесяца» по территории Европы с принятыми сегодня датами

Также теория неолитической революции подразумевает, что некоторые из первых попыток не увенчались успехом, и культуры были заброшены, но иногда их снова начинали выращивать и успешно одомашнивали тысячи лет спустя. В качестве примера приводится рожь, которую пытались выращивать в неолитической Анатолии но забросили. Позже она попала в Европу в виде семян сорняков и была успешно одомашнена уже в самой Европе через тысячи лет после появления первых сельскохозяйственных культур.

Карта мира, показывающая приблизительные центры зарождения сельского хозяйства и его распространения в доисторический период

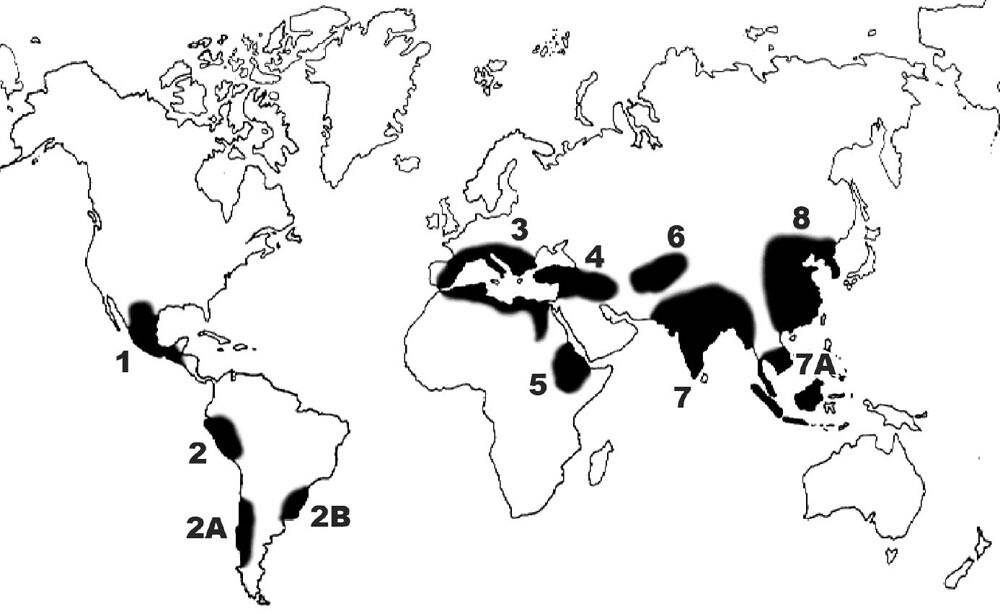

Ещё ранее Г. Чайлда выдающийся русский ученый Н.И. Вавилов в своих работах 1926-29 гг. выделил 7 независимых центров одомашнивания основных сельскохозяйственных культур. Позже советские учёные доработали его концепцию и сегодня выделяют 8 основных центров одомашнивания растений.

1. Центральноамериканский, 2. Южноамериканский, 3. Средиземноморский, 4. Переднеазиатский, 5. Абиссинский, 6. Среднеазиатский, 7. Индостанский, 7A. Юго-восточноазиатский, 8. Восточноазиатский.

Кроме того считается, что как только ранние земледельцы усовершенствовали методы ведения сельского хозяйства, прежде всего орошение (по археологическим данным оно впервые появилось в VI тыс. до н. э. в Иране), их урожаи стали давать излишки, которые нужно было где-то хранить. Соответственно со временем появились зернохранилища, которые позволяли дольше хранить семена. Таким образом, благодаря большему количеству пищи население увеличивалось, а в сообществах стали появляются специализированные работники-ремесленники. Начался процесс разделение труда, сформировалась иерархия общества, и появилось имущественное неравенство. Затем началась «урбанистическая революция» и, наконец, родились первые, всем хорошо известные цивилизации. Хотя сегодня историки признают, что этот процесс был не таким линейным, как считалось раньше, а более сложным, и разные группы людей в разных регионах осуществляли его по-разному.

Но в целом картина возникновения земледелия, в кратком изложении выглядит именно таким образом.

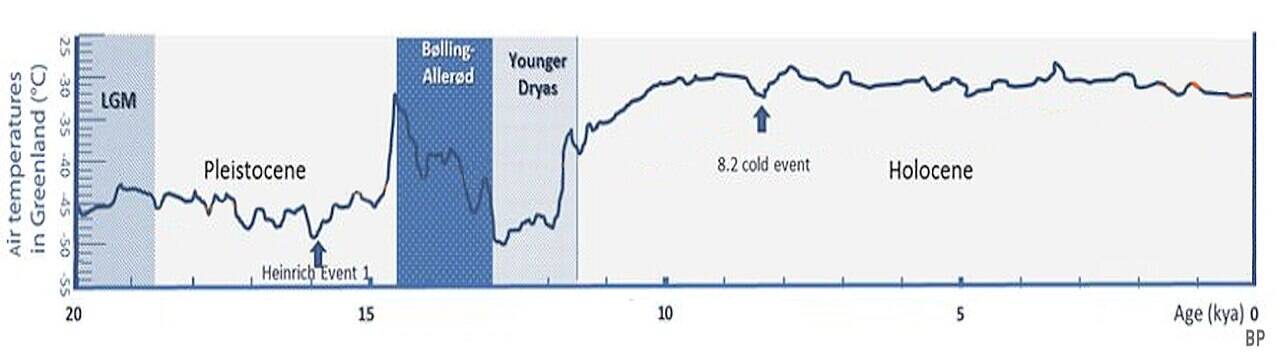

Единственное, о чём ещё необходимо упомянуть, так это то, что появление первых домашних растений примерно совпадает с периодом быстрого повышения температуры в конце холодного этапа малого ледникового периода и, соответственно, началом длительного и тёплого периода голоцена.

Эволюция температур в периоды последнего ледникового максимума и голоцена согласно анализу гренландских ледяных кернов

В целом же, современная теория происхождения земледелия является чисто эволюционистской, подразумевая естественный и не очень быстрый процесс становления производящего хозяйства в различных регионах планеты. Однако вопросов и проблемных моментов, связанных с данной теорией остаётся немало.

Дикие злаки в современном Израиле

Самый первый и, скорее всего, не имеющий ответа вопрос. Почему переход к производящему хозяйству произошёл именно в неолите (для Ближнего Востока начало неолита относят примерно к 9500 г. до н.э.)? А до этого человек современного типа 35-40 тысяч лет прекрасно довольствовался охотой и собирательством. При этом умудрился заселить практически всю поверхность планеты, включая Австралию и острова Океании.

Соотнесение данного перехода с климатическими изменениями в голоцене, т.е. с потеплением климата планеты не очень вяжется с тем фактом, что все известные центры происхождения культурных растений расположены, в основном, в тропиках и субтропиках. Только средиземноморский, переднеазиатский и среднеазиатский центры находятся чуть севернее тропика Рака. Другие центры либо целиком, либо частично заходят в тропическую зону. Т.е. их изменения климата не должны были задеть так сильно, как например, население Восточной Европы или южнорусской равнины и Крыма.

Н.И.Вавилов в своих работах показал, что почти все культурные растения появились в горных районах тропиков, субтропиков и умеренного пояса. Возникает закономерный вопрос: если культурные растения появились в результате естественной селекции, то почему это сделали горские народы? В случае изменения климатических условий и оскудения пищевой базы гораздо проще спуститься с гор в более тёплые и плодородные долины, а не заниматься интуитивной селекцией. К тому же этот процесс имел место и, вероятно, носил сходный характер во всех центрах одомашнивания и на всех континентах.

Кроме того, следует помнить, что одомашнивание одного-двух-трёх растений не следует понимать как «возникновение земледелия». Земледелие как основная составляющая производящего типа хозяйства, безусловно, является комплексным явлением. Охотник не может жить, питаясь только мясом. Человеку необходима растительная пища. Также и земледелец не может существовать без мяса. Поэтому развитие земледельческих сообществ является также комплексным явлением, в том смысле, что сопровождается развитием домашнего животноводства.

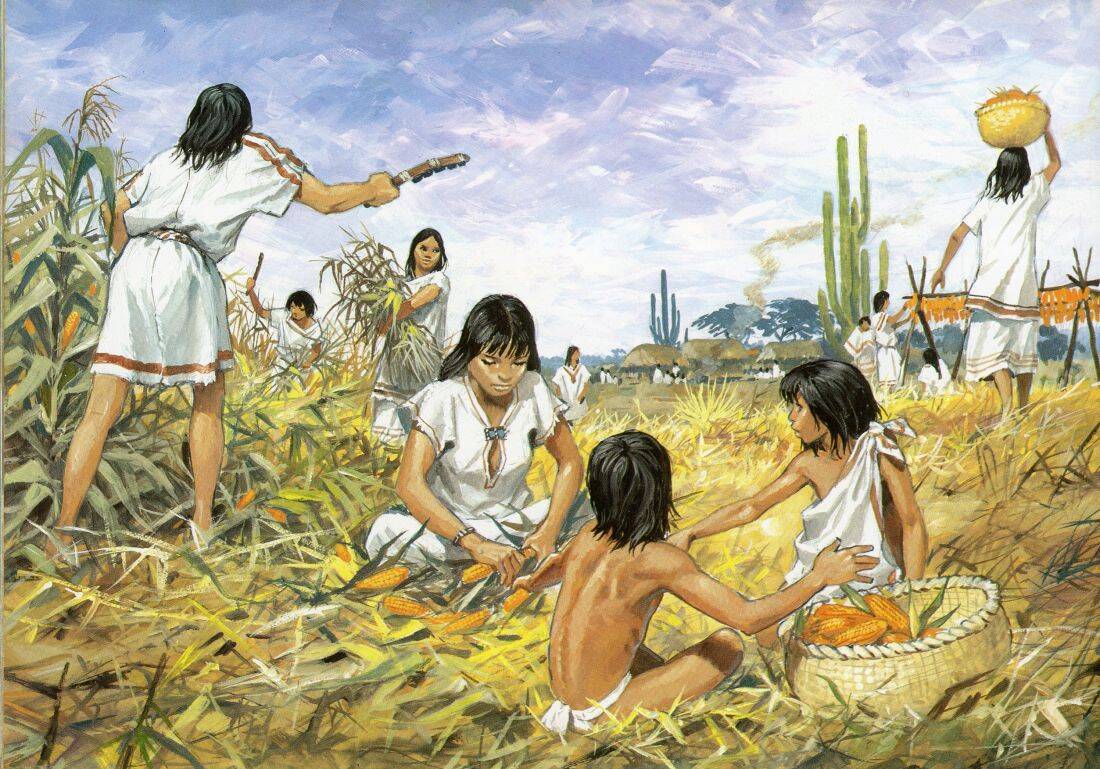

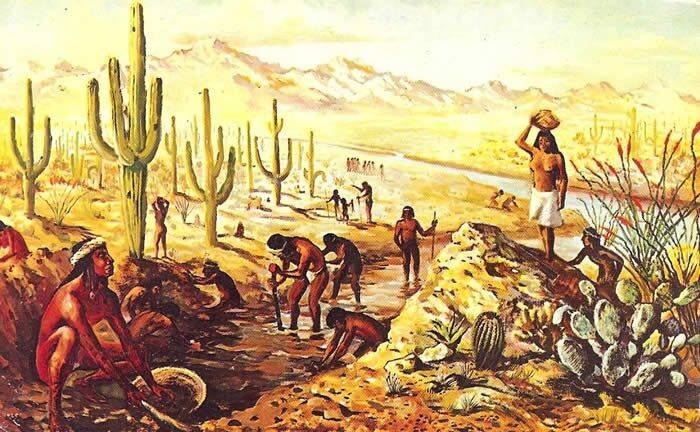

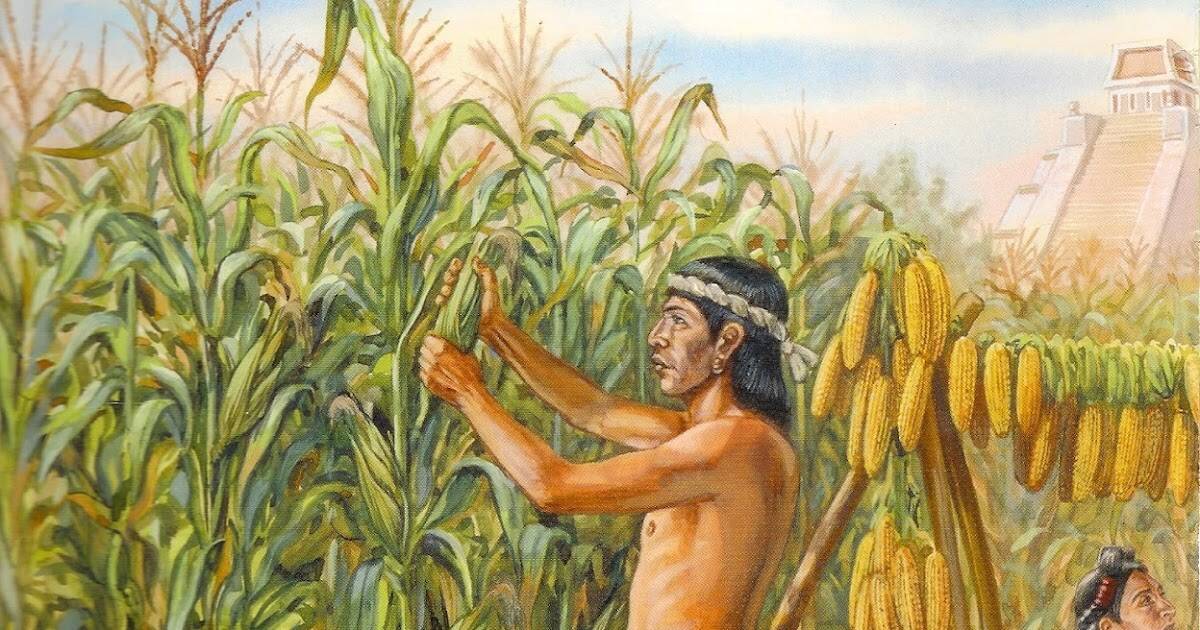

В разных местах планеты, в силу конкретных условий, картина становления производящего хозяйства, естественно, имеет свои особенности. Например, на Юго-западе США примерно в середине III в.н.э. возникает очаг протоцивилизации. При этом присутствие человека в данном регионе археологи фиксируют с VII тыс. до н.э. А около XII в. до н.э. (по другой версии ещё в XV в. до н.э.) здесь появляются мигранты с юга, принёсшие с собой технологию выращивания маиса. И только спустя примерно1500 лет возникают первые сообщества, чья экономика целиком основывается на производящем типе хозяйства. При этом местное население не имело домашних животных, и потребность в мясе удовлетворяло за счёт охоты и выращивания домашней птицы. И в аридных условиях данного региона носители культуры хохокам к VI-VII вв.н.э. создали обширную ирригационную сеть, позволявшую вести интенсивное земледельческое хозяйство.

При этом необходимо помнить тот факт, что неолитическая революция значительно сократила разнообразие доступных видов растительной пищи, что привело к снижению качества питания людей по сравнению с тем, что они получали ранее при охоте и собирательстве. Фундаментальные изменения в пищевом рационе при переходе к земледельческому типу хозяйства выразились, прежде всего, в снижении потребления мяса и резком увеличении доли продуктов зерновых культур. Изучение археологических останков людей из различных мест мира показывает, что в этот период за счёт принципиальной смены диеты наблюдается ухудшение здоровья человека, в том числе растёт заболеваемость (ухудшение состояния зубов, увеличение аномалий прикуса, железодефицитная анемия, повышенная восприимчивость к инфекциям, потеря костной массы, различные паталогии скелета и т.п.).

Кости первых земледельцев несут следы рахита — крайне неприятной болезни, вызванной плохим питанием и ведущей к искривлению костей конечностей и грудной клетки, а также к целому букету дальнейших проблем. Резко уменьшается средний рост: палеолитический европеец-мужчина (до появления земледелия) ростом был примерно 1,69 метра (средний вес 67 килограмм), неолитический (после) — в среднем 1,66 метра (средний вес 62 килограмма). К уровню конца ледникового периода средний рост мужчины в Европе вернулся только в XX веке, т.е. через 15 тысяч лет. Раньше качество питания этого просто не позволяло.

Кстати говоря, современные этнографические наблюдения показывают ту же картину: везде, где в новое и новейшее время люди переходят от охоты и собирательства к земледелию, их рост снижается, а здоровье ухудшается за счёт развития целого букета новых болезней.

К настоящему времени этнография и археология накопили большой массив данных, свидетельствующий о том, что присваивающее хозяйство – охота, собирательство и рыболовство – часто обеспечивают более стабильное существование, чем ранние формы земледелия. В начале нашего столетия польский этнограф Л.Кришивицкий обобщил эти данные и пришёл к заключению, что «при нормальных условиях в распоряжении первобытного человека пищи было более чем достаточно».

Естественно, в науке изначально стоял вопрос о причинах перехода к производящему хозяйству, который, следует подчеркнуть, происходит практически синхронно (в исторических масштабах) во всех частях света. Существует несколько гипотез, пытающихся как-то объяснить этот переход. Г.Чайлд выдвинул так называемую «теорию оазисов», которая привязывала экономические перемены к изменениям климата в конце ледникового периода, которые сопровождались засухой и миграциями людей и животных в оазисы, где и происходило одомашнивание животных и растений. Эта теория не получила подтверждения, так как ледниковый период закончился значительно раньше, чем случился переход к производящему хозяйству.

«Демографическая теория» К.Зауэра предполагала, что увеличение численности населения было не следствием, а причиной перехода к земледелию. Однако, как это затрагивалось выше, проблема увеличения численности населения и недостатка пищевых ресурсов может быть решена за счёт миграций.

Теория «целенаправленной эволюции» рассматривает одомашнивание растений как результат взаимного приспособления людей и растений, когда люди сначала защищали дикорастущие растения до их созревания, а затем произошёл специализированный отбор, закончившийся их полным одомашниванием.

Есть также гипотеза, согласно которой переход от собирательства к земледелию был обусловлен тем, что люди искали способ добывать пищу, который повысил бы предсказуемость её получения, в частности, за счёт ограничения числа диких видов, тем самым снижая риски.

Но в целом, на сегодняшний день данный вопрос решается, на мой взгляд очень обтекаемо. Как это выражено в работах К.С. Ларсен (2006): «…переход от собирательства к земледелию, вероятно, стал результатом ряда взаимосвязанных факторов, в том числе изменения климата при переходе от плейстоцена к голоцену, последующей эволюции животных и растений, адаптировавшихся к новым ландшафтам, а также местных факторов, таких как доступность воды и знания местных флоры и фауны, которыми обладали человеческие популяции».

Ещё один проблемный вопрос, связанный с переходом к производящему хозяйству. Практически без исключения, переход к земледелию происходит в наиболее изобильных регионах, где полностью отсутствуют какие-либо естественные предпосылки для отказа от охоты и собирательства. Как правило, это долины рек, богатых рыбой, соответственно, птицей и привлекающих всех животных в качестве необходимого источника воды. Т.е. для местного населения отсутствует какая-либо целесообразность в отказе от привычного охотничье-собирательского типа хозяйства. В случае увеличения количества населения, самый простой способ – миграция (исход) части сообщества, как правило, молодой, без изменения привычного уклада жизни.

И здесь мы подходим к основной, на мой взгляд, проблеме происхождения земледелия, которую академическая наука не рассматривает в принципе. В вопросе перехода человека к производящему хозяйству, прежде всего, к земледелию, существуют две позиции. Первая, и господствующая, это научная позиция. Она, как было показана выше, является чисто эволюционистской. Если не считать греческих философов-досократиков, то как научная платформа эволюционизм начал формироваться лишь в XVII веке. Т.е. прошло всего-то около 350 лет. А если сузить эту тему до появления теории эволюции посредством естественного отбора, сформулированной Чарльзом Дарвином, то и в два раза меньше.

Другую, противоположную позицию можно обозначить как «память человечества». И это совершенно иная по времени существования позиция. Например, по разным подсчётам до сегодняшнего дня сохранилось от 400 до 600 мифов о Великом потопе, зафиксированных на всех континентах. И не важно, каким временем мы можем сегодня датировать эту глобальную катастрофу. Факт в том, что народы всего мира помнят об этом событии, произошедшем в незапамятные времена. Академические учёные списывают подобные мифы на фантазию древних людей, их преувеличение характера катаклизмов локального масштаба и т.д. Но это происходит только по причине не знания или поверхностного знакомства с источниками.

Применительно к происхождению земледелия можно сказать однозначно: ни в одном мифе, ни у одного народа мира не говорится о том, что далёкий предок сумел превратить дикорастущую траву в полезное растение, которое составляет основу пищевого рациона на текущий момент. Такого в принципе нет.

Во всех мифах, независимо от части света, где упоминается появление какой-либо сельскохозяйственной культуры, говорится, что это был дар богов. Конечно, в зависимости от конкретного народа, ситуация такого акта дарения описывается в разных вариантах. Но я не буду подробно разворачивать эту тему, поскольку это требует объёма монографии. Но для наглядности приведу несколько примеров.

Сохранился цикл элевсинских и аттических мифов о древнегреческой богине плодородия и покровительнице земледелия Деметре, уходящий своими корнями в доиндоевропейскую древность. В этих мифах богиня передает своему любимцу Триптолему колесницу, запряженную крылатыми змеями или драконами, чтобы он смог объехать землю и научить людей выращивать зерна пшеницы.

С именем Триптолема, который также считается изобретателем плуга, мифы связывают введение в Аттике земледелия и распространение оседлой культуры. Более того, деятельность Триптолема в качестве первого учителя хлебопашества не ограничилась Аттикой; на своей волшебной колеснице, запряженной крылатыми змеями, он объехал многие земли, распространяя открытое ему богами знание и культуру, основанную на развитии земледелия. Будучи любимцем Деметры, Триптолем, что важно подчеркнуть, был посвящён в тайну священных мистерий, и стал жрецом богини, которая и научила его обрабатывать землю.

Другой пример – из Нового Света. Речь идёт о кукурузе или маисе, который являлся фундаментальной пищевой основой абсолютно для всех земледельческих сообществ обеих Америк. Сохранилось несколько мифов, повествующих о том, как у людей появилась кукуруза.

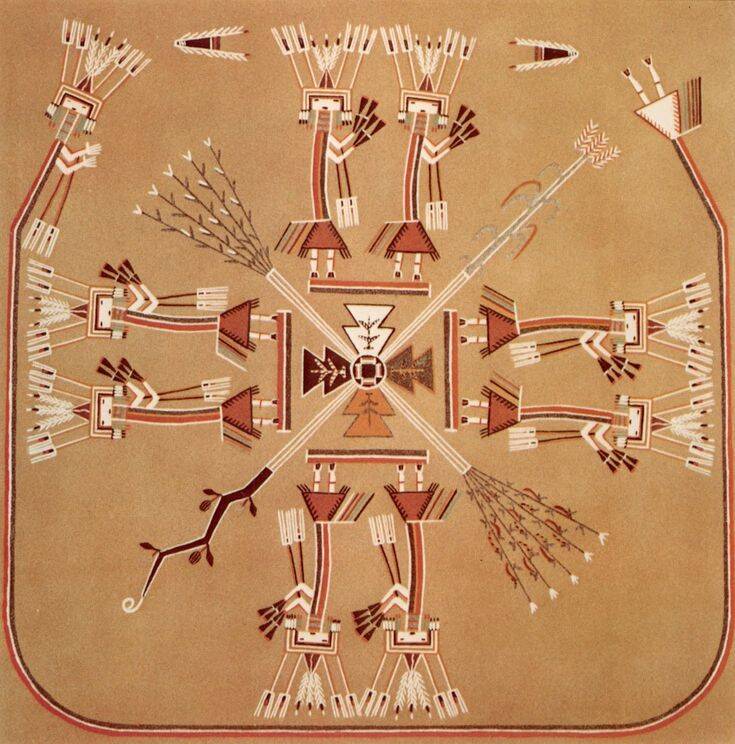

Так в мифологии индейцев навахо кукуруза в различных видах (желтая и белая, но идеальной формы) возникает вместе с появлением первой женщины и первого мужчины. Также в мифах навахо говорится, что именно боги-наставники (Женщина-паук и Человек-паук) дали людям хлопок, ручной ткацкий станок и научили их ткачеству.

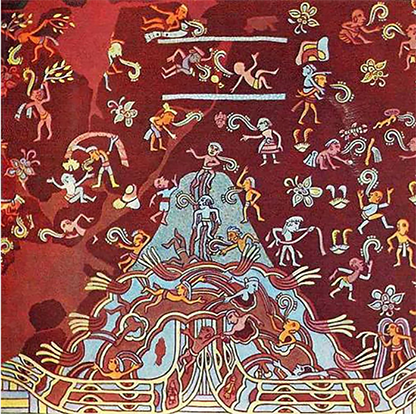

Примечателен ацтекский миф о том, как человек получил в своё пользование кукурузу. В кратком изложении он выглядит следующим образом. После сотворения последнего человечества (третьего-четвёртого по разным версиям) бог Кетцалькоатль-Пернатый Змей задумался о пище для него. Бог отправился в путешествие по миру в поисках такой пищи и, в конце концов, оказался внутри горы Тонакатепетль, что означало «Гора изобилия».

Одно из самых ранних изображений горы изобилия. Фрагмент фрески из пещеры под Храмом Солнца в Теотиуакане. 100 гг. до н.э. — 200 гг. н.э.

Проникнув внутрь горы, Кетцалькоатль увидел огромную пещеру, доверху наполненную кукурузой. Зерен было так много, что ими можно было накормить всех людей на земле. Бог взял несколько зёрен, чтобы показать их другим богам и попросил их о помощи, так как не был уверен, что справится с магией горы в одиночку. Совместными усилиями богам удалось разломить гору и тогда из неё посыпалась не только кукуруза, но и бобы, и съедобные зерна прочих растений. Так боги даровали людям пищу.

И здесь следует отметить следующие факты. Кукурузный початок содержит так много зёрен, что это нельзя объяснить природной эволюцией. В процессе естественного отбора закрепляются только те свойства, которые необходимы для выживания и достаточны для размножения. Большое число зёрен выживанию никак не способствует, а для размножения их избыточно много — они слишком тяжёлые, и не могут переноситься ветром, поэтому все они (вместе с початком) могут упасть только рядом со стеблем, а значит все они могут дать всходы только в одном и том же месте, но все они вырасти там не смогут — стволы кукурузы слишком мощны, и будут мешать друг другу, поэтому самое большее, что может вырасти из початка — пара-тройка новых стволов. Кукуруза с таким множеством зёрен никак не могла сформироваться путём естественного отбора.

Кроме того, если у других растений очень много разных способов рассеивания семян, то вот семена кукурузы обернуты кожурой. Более того, эти семена не выпадают просто так. Не выскальзывают они даже тогда, когда кожура початка отваливается.

Более того, кукуруза — однолетнее растение, и после одного урожая гибнет. Если бы этого не происходило, то оно могло бы, хоть и очень медленно, но захватывать новые территории. А когда вместо одного растения вырастает лишь пара новых в том же месте, популяция кукурузы всё время будет занимать практически одну и ту же площадь. В природе такое встречается крайне редко, потому что если растение не захватывает новую территорию, оно, как правило, вытесняется другими видами.

Получается, что кукуруза просто не может расти без помощи человека.

Остаётся только добавить, что у кукурузы на удивление богатый состав — широчайший набор витаминов (включая почти все витамины B-группы) и огромное разнообразие минералов. А также аминокислоты, жирные кислоты, и белки, и крахмал — и это всё полезно для организма человека. Не так уж много растений настолько хорошо подходят людям в пищу.

Вот и получается, что на одной чаше весов мы имеем научную парадигму о естественном и постепенном выведении домашних растений, которой всего 150 лет. На другой чаше весов – тысячелетняя память Человечества, утверждающая, что культурные растения и способ их выращивания (т.е. земледелие) являются даром богов.

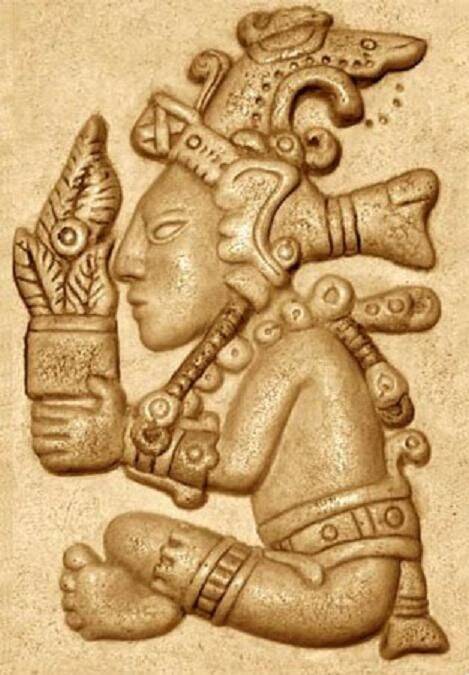

Юм Кааш- молодой бог маиса у майя

Подпишитесь на наш телеграм-канал https://t.me/history_eco

Leave a reply

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.