Александр Колтыпин. Климат палеогена и общепланетарная палеогеновая оранжерея (65,5 — 23 млн. лет назад)

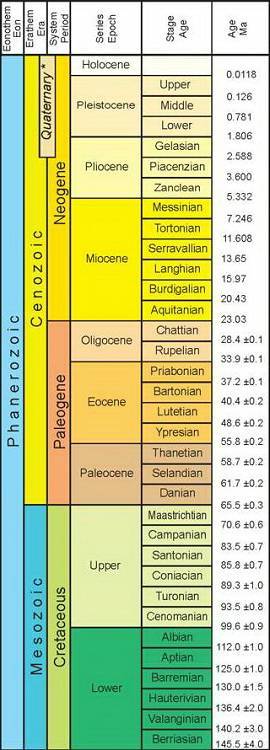

Межданародная стратиграфическая шкала (фрагмент), разработанная международной комиссией по стратиграфии (2006)

Согласно существующим палеоклиматическим реконструкциям, начало палеогенового периода (65,5 млн. лет назад) характеризовалась глобальным похолоданием. Мнения специалистов о причине похолодания расходятся, однако, большинство из них, и в первую очередь американские ученые, считают, что оно было связано со столкновением с Землей астероида диаметром около 10 км (эпицентр столкновения находился в Мексиканском заливе). Похолодание было значительным, но непродолжительным, и было вызвано резким снижением поступающего на Землю солнечного излучения из-за окутавшей атмосферу пыли, пепла и сажи от пожаров.

Климат палеоцена (65,5 –56 млн. лет назад)

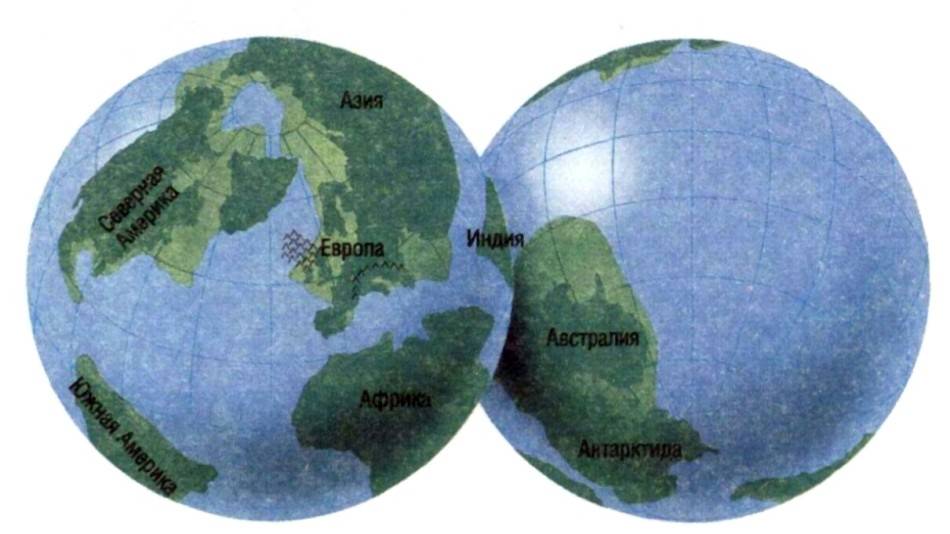

После похолодания в начале палеогенового периода произошло быстрое и резкое потепление. По данным разных исследователей, в палеоценовую эпоху палеогенового периода (66-56 миллионов лет назад) вся территория Арктики находилась в зоне умеренно-теплого и субтропического климата, а южная граница этой зоны проходила по южной оконечности Гренландии, северной части Скандинавии, арктическому побережью России, Чукотке, Аляске и арктическому побережью Канады.

Пласты угля — свидетели существования теплого влажного климата и обильной растительности в прошлом. Они характерны для палеогеновых отложений Арктики. Есть они и в Антарктиде

В пределах умеренно-теплой и субтропической климатических зон Арктики сосредоточена основная масса угольных бассейнов палеоценового возраста Северного полушария: в Западной Гренландии, на Шпицбергене, в низовьях р. Лены на севере Сибири, на Чукотке, Камчатке, Аляске и на территории приарктической Канады. Все это говорит о теплом влажном климате того времени и обильно произраставшей даже в приполярных областях растительности. По характеру ископаемых растительных остатков, флора в Арктике была субтропической с гингковыми деревьями, пальмами и саговниками. Практически всюду произрастали крупнолистные растения, что многие исследователи связывают с полярным световым режимом (в случае вечнозеленой растительности их, наверное, лучше связывать с вечно продолжающимся днем).

Примерно такой же климат и растительность были на южных оконечностях Америки, Австралии, Новой Зеландии и на побережье Антарктиды.

Среднегодовые температуры в палеоцене в северных и южных областях земного шара, по оценкам разных исследователей, составляли от +10 +15°С до +15 +20°С, а температура воды Северного Ледовитого океана была не менее +15 + 18°С. Климат высоких широт как Южного, так и Северного полушарий характеризовался чрезвычайно слабым изменением температуры с широтой и небольшими колебаниями ее сезонных и суточных значений.

В более низких широтах на всех континентах отмечался влажный тропический климат. В палеоценовую и эоценовую эпохи среднегодовая температура в Европе составляла + 27°С, однако к концу эоцена она понизилась до + 20 +22°С.

Температура воды в океане также была существенно выше, чем в наши дни. Характерно, что Мировой океан был теплым по всей толще воды. Температура на океанском дне была не менее +10°С.

Мощные пласты палеогеновых нуммулитовых известняков — еще одни свидетели теплого климата в это время

В палеоценовых морях процветали крупные одноклеточные организмы – нуммулиты. Они были настолько многочисленными, что из скопления их раковин образовались мощные пласты нуммулитовых известняков.

Климат эоцена (58-34 млн. лет назад)

На рубеже палеоценовой и эоценовой эпох палеогенового периода, примерно 56 миллионов лет назад климат стал еще более теплым. Таким же он оставался в раннеэоценовую — начале среднеэоценовой эпох (56-45 млн. лет назад). По мнению некоторых исследователей, это было самое теплое время на Земле за последние 500 млн. лет.

Среднегодовая температура в раннем эоцене повысилась на 3-5°С. Это вызвало еще большее расширение тропической и субтропической зон и распространение субтропической и тропической растительности на крайний север и юг.

На большей части территории Земли в то время был практически однородный теплый влажный климат. Тропические леса простирались как минимум до широты Англии и Ньюфаундленда. Бурение дна в Северном Ледовитом океане позволяет считать, что они занимали даже район северного полюса, где тогда отмечались среднегодовые температуры порядка +25°С и произрастали пальмы, авокадо и другие теплолюбивые растения. Температура воды в Арктике составляла +22 + 23° С.

В раннем эоцене тропические леса занимали значительные площади Великобритании и Ньюфаундленда и доходили до современного северного полюса

Характерными особенностями ранне-среднеэоценового климата были крайне малая разница сезонных и суточных температур и ее незначительное изменение с широтой. Основной растительностью того времени, произраставшей даже в полярных широтах, были пальмы, саговники, древовидные папоротники, мангровые, имбирные, которые сочетались с лавровыми, магнолиевыми и аралиевыми. В арктическом и антарктическом регионах жили черепахи и крокодилы, оптимальные температуры обитания которых составляют +20 +25°С.

В раннеэоценовую эпоху в Северном полушарии существовала засушливая аридная зона, которая выделяется по распространению соленосных и пестроцветных отложений в южных районах Казахстана, Киргизии, Монголии, а также в центральных и южных районах Китая. Аналогичная зона, по-видимому, находилась и в Южном полушарии на юге Африки. Однако, тогда еще не было настоящих пустынь и аридные зоны напоминали африканскую саванну.

В Арктике и Антарктике жили крокодилы и черепахи

Во второй половине среднеэоценовой эпохи (45-41 млн. лет назад) стало более отчетливо выражено разделение климатических зон, связанное с постепенным возрастанием температуры от полюса к экватору, а также произошло некоторое расширение засушливых зон обоих полушарий и сокращение зоны влажного тропического климата. В зоне умеренно-теплого и субтропического климата северного полушария, южная граница которой проходила примерно по Центральной Сибири и Камчатскому перешейку, стали произрастать дубовые, буковые и каштановые леса, а в ряде районов, которые предположительно находились на возвышенностях — сосны, ели, лиственницы, березы, ольхи, рододендроны и другие более холоднолюбивые растения. Климат стал отличаться немного более жарким и сухим летом и более прохладной зимой, на которую приходились основные осадки. Примерно такая же картина отмечалась в южном полушарии на Огненной Земле и побережье Антарктиды.

Несмотря на это, средние годовые температуры продолжали оставаться высокими (от +10 +15°С на Севере и от + 5+10°С в Антарктиде).

Общая тенденция изменения климата в сторону смещения умеренно-теплой, субтропической и тропической климатических зон с севера на юг в Северном и с юга на север в Южном полушариях, увеличения разницы сезонных и суточных температур и падения зимних температур в средних и высоких широтах продолжалась и в позднеэоценовую эпоху (41-34 млн. лет назад). Однако, и в это время на всей земле было еще очень тепло и даже в Арктике произрастал виноград.

Климат олигоцена (34-23 млн. лет назад)

Наиболее сильные изменения климата имели место на рубеже эоценовой и олигоценовой эпох, примерно 34 миллиона лет назад. В это время произошла глобальная катастрофа, о чем свидетельствуют обнаруженные Монтанари (Montanarietаl, 1993) иридиевые аномалии, трапповый вулканизм, образование рифтовых долин и гор на границе эоценовой и олигоценовой эпох. В результате эоцен-олигоценовой катастрофы Антарктида отделилась от Южной Америки и на ней, по-видимому, началось оледенение.

Рубеж эоценовой и олигоценовой эпох (34 млн. лет назад) отмечен резким похолоданием климата, которое сопровождалось массовым вымиранием живых (главным образом, морских) организмов. Его иногда связывают со столкновением Земли с космическими телами, образовавшими кратеры Попигай (Сибирь, Россия) и Чесапик-Бей (США).

Климат на Земле стал более холодным и засушливым. Образование льдов происходило и в Арктике. Снег стал выпадать зимой не только в высоких, но и в средних (50°) широтах. Из-за уменьшения количества осадков и оледенения уровень океана стал падать, что привело к осушению существовавших ранее Западно-Сибирского и других морских бассейнов Северного полушария.

Общепланетарная палеогеновая оранжерея

Теплый, влажный и равномерный климат палеоценовой и эоценовой эпох (66-45, вероятно, до 34 млн. лет назад) на всей территории нашей планеты дал основание многим исследователям говорить о том, что в течение этого отрезка истории Земли на ней была теплая парниковая атмосфера при высокой роли в ее составе водяного пара, углекислого газа и, возможно, других парниковых газов. Содержание углекислого газа в атмосфере, по данным О. Иващенко, тогда было приблизительно в пять раз выше современного.

По мнению Эппи Слуиджса (Appy Sluijs) и его коллег из Университета г. Утрехта (Голландия), земная атмосфера состояла тогда из двух оболочек – воздушной, подобной современной, и водной, состоящей из замерзшего водяного пара в нижней стратосфере (10-50 км), которая в настоящее время не сохранилась. Мельчайшие кристаллы льда улавливали и не пропускали часть солнечного излучения, которое Земля отражала обратно в атмосферу, и таким образом способствовали парниковому эффекту.

Специалист в области физики атмосферы доктор Дж. Диллоу в книге «Воды сверху» выполнил математическую оценку, какое количество водяного пара (именно пара, а не кристалликов льда) могло стабильно находиться над атмосферой. Он показал, что оно было эквивалентно почти 12 метровому слою жидкой воды и вызывало дополнительное давление атмосферы около p=1,18 атм (см. также комментарий к работе У.Чащихина «Библейская модель пароводяного купола над атмосферой Земли«).

Сходное строение атмосферы Земли в древние времена описывается в индийских ведах, в которых небо делится на 2 яруса: верхнее небо с запасами воды «Свах» и находящееся под ним воздушное пространство «Бхувах», ниже которого находится Земля «Бхух».

Такое же строение допотопной атмосферы предполагают и многие современные богословы на основании анализа текстов книги «Бытие» Ветхого завета. По их мнению, над воздушной оболочкой («твердью небесной» или «ракайей») находилась вторая, водно-паровая оболочка («вода, которая над твердью»). Она создавала гигантскую общепланетную оранжерею, в которой был поселен весь первый мир:

«…ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лице земли».

Водно-паровая оболочка также защищала Землю от жесткого космического излучения.

Модель двухслойной атмосферы хорошо объясняет, почему упоминание о радуге в Библии относится лишь ко времени после потопа. Как известно, радуга наблюдается только тогда, когда Солнце освещает завесу дождя, расположенную на противоположной от него стороне неба (по отношению к наблюдателю), и объясняется преломлением, отражением и дифракцией солнечных лучей в каплях дождя. До потопа солнечный свет, по-видимому, был сильно рассеян и не образовывал четко направленных лучей. Кроме того, тогда могло совсем не быть дождя.

Водно-паровая оболочка, по-видимому, создавала повышенное атмосферное давление. Это подтверждается находками янтаря с воздушными пузырьками, давление внутри которых намного выше атмосферного. Согласно гипотезе Евгения Бельшесова, давление и плотность атмосферы в конце мезозойской эры и, вероятно, начале кайнозоя были примерно в 6,5 раз выше, чем сейчас.

Во время очередных катастроф на Земле, совпавших по времени с Сотворением мира и Великими потопами, водно-паровая оболочка разрушилась, и вся масса воды вылилась на землю: «разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились».

Читайте мои другие работы по этой теме

Планета Уран и Земля в раннем палеогене – близнецы, братья!? и

Земля в палеоцене и эоцене – аналог Сатурна, Юпитера и Урана?

Leave a reply

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.