А. Архипов. Об атлантах без Платона

Диалоги Платона (IV в. до н. э.) считаются основными первоисточниками сведений об атлантах. Многие эксперты, начиная с Аристотеля, подозревали художественный вымысел в его рассказах об острове Атлантида в Атлантике. Атлантический остров Платона «больше Ливии и Азии», утонувший в океане всего за одни сутки, конфликтует с современной геологией. И все же об атлантах знали еще до знаменитых диалогов. Попробуем же найти на пыльных книжных полках отблеск того первобытного «огня», «дым» от которого не дает покоя искателям Атлантиды…

Забытая память

Платон ссылался на жрецов древнеегипетского города Саис, которые якобы поведали историю Атлантиды афинскому политику Солону, чьи записки хранились у предков Платона. Лет за сто до Платона «отец истории» Геродот тоже расспрашивал египетских жрецов о старине. Как и Платон, Геродот сообщал о потрясающей древности египетского летописания, охватывавшего 11 тысяч лет. Но современные нам египтологи считают это вымыслом, ограничивая историю Египта третьим — четвертым тысячелетием до нашей эры, когда в долине Нила появилась письменность. При этом игнорируется возможность народной памяти в виде устной традиции вроде «Илиады» Гомера или древнерусских былин.

Академик Б. А. Рыбаков в своей монографии «Язычество древних славян» (М.: Наука, 1981) привел примеры сохранившихся воспоминаний о реалиях палеолита в славянском фольклоре и заключил: «Глубина народной памяти измеряется десятками тысячелетий» (с. 95). Этот вывод нашел подтверждение при анализе электронного Каталога фольклорно-мифологических мотивов народов Америки и Евразии, который помог выявить пути палеолитических миграций людей из Азии в Америку (Березкин Ю. Е. Мифы глубокой древности, «Природа», 2005, № 4, с. 55—61). Аналогично и древнее население долины Нила вполне могло сохранить память о своем бытии за много тысячелетий до первых фараонов. На это указывает античное свидетельство Диогена Лаэртского (II—III века н. э.): «Египтяне уверяют, что начинателем философии, хранимой жрецами и пророками, был Гефест, сын Нила; от него до Александра Македонского прошло 48 863 года, и за это время было 373 солнечных затмения и 332 лунных» (Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М.: Мысль, 1979, с. 63).

О большой глубине памяти египтян писал еще Геродот в V веке до н. э.: «В это время, рассказывали жрецы, солнце четыре раза восходило не на своем обычном месте: именно, дважды восходило там, где теперь заходит, и дважды заходило там, где ныне восходит» (Геродот. История. Книга 2 (Евтерпа), 142).

Понять это парадоксальное утверждение о солнце удается, только рассматривая восходы светила как его подъемы над небесным экватором. Такие события (весенние равноденствия) означали начало весны и повсеместно праздновались в древности как возвращение тепла и начало года. Точка такого «восхода» (так называемая точка весеннего равноденствия) почти равномерно движется вдоль пути солнца среди звезд из-за движения (прецессии) оси вращения Земли. Соответственно, через половину прецессионного периода точки «восхода» (весеннего равноденствия) и диаметрально противоположного «захода» (то есть точки осеннего равноденствия) меняются местами. А чтобы солнце «дважды восходило там, где теперь заходит» (и попутно «дважды заходило там, где ныне восходит»), требуется полтора периода прецессии, или 1,5×25 772=38 658 лет. Заметим, что во времена Геродота оставалось еще три века до официально признанного открытия прецессии Гиппархом. А это означает, что египетские жрецы рассказывали Геродоту не о теоретически рассчитанных событиях, а о наблюдавшемся феномене. Память о столь длительном интервале времени подтверждают и списки правителей Египта, которые бережно хранились жрецами.

Например, в наиболее аутентичном египетском документе «Туринский царский папирус» (XIII век до н. э.) общее время додинастического периода Египта оценено в 36 620 лет. Другая египетская «Старая хроника» (в версии Евсевия — Синкелла IX века нашей эры) охватывает 36 525 лет. Любой астроном (но, к сожалению, не египтолог) может подтвердить, что первое число 36 620 близко к увеличенному в сто раз числу 366,24 звездных суток в одном году. Аналогично, вторая цифра 36 525 точно соответствует увеличенному в сто раз числу 365,25 солнечных дней в году по версии юлианского календаря. Эти соответствия означают не замеченное до сих пор масштабирование (100 лет человека равно одному воображаемому дню богов), которое использовалось египетскими историками.

Возможно, вся египетская предыстория представлялась одним воображаемым годом богов. И в наши дни тот же прием часто используется для наглядного представления геологической истории Земли продолжительностью в один воображаемый год вместо реальных миллиардов лет (например). Такое преобразование упрощает восприятие невообразимо больших интервалов времени. В пользу использования концепции условного года в древности свидетельствует теперь уже забытое понятие «великого года» (magnus annus) древних астрономов — большого промежутка времени, через который якобы повторяются положения небесных светил. Идея сжатия веков в один день бога нашла отражение в Библии, несущей египетское влияние: «Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний» (Псалтирь, кн. 4, 89:5).

Обратное преобразование мнимого года в обычный календарь с использованием шкалы «1 мнимый день = 100 реальных лет» дает результат, кратный количеству дней в году. Различные предположения об использовании звездных или солнечных суток при обратном преобразовании дают немного разные интервалы времени, именно такие, которые указаны в Туринском папирусе и «Старых хрониках» соответственно.

Археологические данные подтверждают палеолитические корни древнеегипетских хроник. Так, самая ранняя датировка самой древней из известных стоянок людей современного типа (Homo sapiens) в Египте «Назлет Хатер 4» составляет 35 100 ± 1100 лет до нашего времени (The African Archaeological Review, 2011, 28 (3), p. 213—236). Оказывается, возраст этого предположительно древнейшего памятника предков египтян близок к цифрам 36 620 и 36 525 лет из аутентичных хроник. Заметим, что англоязычная «Википедия» отсчитывает хронологию доисторического периода Египта приблизительно от 40 000 лет до н. э. Следовательно, за хрониками Египта просматривается реальность…

Доисторические египтяне могли датировать выдающееся событие созвездием (или связанным с ним божеством), которое доминировало на вечернем небе в определенное время года. Периодическое движение оси вращения Земли (прецессия) меняет такие небесные маркеры с периодом 25 772 года. Эти созвездия-боги на небесных часах могли упоминаться в хрониках в качестве очень приблизительных дат эпох или «правлений» соответствующих богов. Действительно, самые старые части Туринского царского канона и «Старой хроники» — это списки правящих богов.

Например, созвездие Орион, отождествлявшееся с аграрным богом плодородия Осирисом, появлялось летними вечерами во время неолитической революции — времени перехода египтян к земледелию около 7 тысяч лет тому назад. В «Старой хронике» этой эпохе соответствует четырехтысячелетнее правление Крона, который был древнегреческим аналогом Осириса.

Интересно, что еще в XVIII веке французский египтолог де Саль пытался создать «мифическую хронологию» Египта, привязав длительность правлений из «Старой хроники» к «большому периоду» на основе прецессионного цикла (Histoire des Hommes, т. 10, Paris, 1781, с. 225). Только пару-тройку веков спустя становится понятно, что он получил вполне реалистичную датировку неолитической революции как «правления Сатурна и двенадцати великих богов»: от 8464 до 4480 лет до завоевания Египта Александром Македонским, то есть от 8796 до 4812 гг. до н. э. В римской мифологии именно Сатурн научил людей земледелию. Очевидно, у де Саля он представляет египетского Осириса, также обучившего людей растить злаки. Появление оседлой сельскохозяйственной экономики в долине Нила археологи датируют приблизительно 8000 г. до н. э. (https://en.wikipedia.org/wiki/Prehistoric_Egypt) в хорошем согласии с оценкой де Саля. Иссушение Восточной Сахары относится к 5300—3500 гг. до н. э. (Science, 2006, 313, с. 803—807), что соответствует окончанию правления Сатурна-Осириса в 4812 гг. до н. э. по де Салю.

По версии «Старой хроники», Крону-Сатурну-Осирису предшествовало правление Гелиоса, бога Солнца, на протяжении 30 тысяч лет. Действительно, около 30 тысяч лет назад закончился мустьерский период влажности в Северной Африке, и Сахара приблизительно на 20 тысяч лет стала более страшной пустыней, чем она есть теперь. Судя по археологическим данным, население Восточной Сахары мигрировало к Нилу, который был близок к пересыханию. Память об этих трудных временах солнечного террора вполне могла найти отражение в фольклоре и «Старой хронике» как правление Солнца-Гелиоса.

Около 8500 лет до н. э. в Египетской Сахаре снова пошли дожди, и обитатели долины Нила обжили бывшую пустыню на последующие 3200 лет. Это и было время Осириса-Крона, когда Осирис «странствовал», о чем упомянул Плутарх в сочинении «Осирис и Исида». После Крона-Осириса Манефон упоминает правление Тифона, который отождествлен с древнеегипетским богом пустынь Сетом, там же упомянуты правления бога мертвых Анубиса и солнечного бога Аполлона. Появление в додинастических хрониках нового правления Солнца-Аполлона, а также сопряженных мотивов пустыни и смерти логично связать с началом современного иссушения Сахары начиная с 5300 г. до н. э. и очередным возвращением ее обитателей в долину Нила.

Сопоставления, приведенные выше, показывают, что деление «Старой хроники» на правления богов соответствует изменениям палеоклимата в Восточной Сахаре. Следовательно, египетским жрецам были известны реалии первобытного мира, им было что поведать Солону…

Утерянная география

О географических знаниях додинастического Египта практически ничего не известно. Однако можно попытаться реконструировать общие контуры этих знаний, основываясь на данных археологии, палеогеографии и дистанционного зондирования земли.

В 2014 году были опубликованы результаты реконструкции распределения населения Сахары во время африканского периода влажности в 8500—3500 гг. до н. э. (Quaternary Science Reviews, 101, с. 28—35). Учитывалась датировка 1011 археологических памятников эпохи неолита, обнаруженных в пустыне. Оказалось, что в 7100—4200 гг. до н. э. Центральная и Восточная Сахара были густо населены. Поселения покрывали пустыню от Красного моря до нагорья Ахаггар и Атласских гор на территории Алжира. В процессе иссушения пустыни население мигрировало из Атласа и Ахаггара на юг и на юго-запад, к Атлантическому океану. А население из Восточной Сахары искало спасения около Нила. Эти переселенцы несли в нильскую долину знания о географии обширных пространств Египетской Сахары, где прожили свыше трех тысячелетий.

С Египетской Сахарой на юго-западе граничит нагорье Тибести, которое также было густо заселено в 7100—5500 гг. до н. э. Поэтому Тибести тоже могло быть известно египетским жрецам. Это нагорье играло важную роль в жизни древнего населения Сахары — там находились истоки ныне не существующей реки, известной геологам под именем «река Сахаби». Десятки тысяч лет назад этот большой водный поток пересекал пустыню с юга на север и впадал в средиземноморский залив Сидра, известный в старой географии как Большой Сирт (PLOS One, 2013, 8, c. e74834). Похоже, что сведения об этой реке попали на карты, вычерченные по данным египетского географа Птолемея (II век н. э.). В списке рек Ливии он упомянул большую транссахарскую реку Кинипс длиною в тысячу километров, сбегавшую двумя рукавами с горы Гиргири на широте 21 градус, то есть с Тибести, и впадавшую в Большой Сирт. До сих пор эта давно пересохшая река питает подземными водами оазисы в пустыне, например оазис Тазирбу (Tazirbu) в Ливии. По-видимому, в долине Нила не могли не знать об этой большой реке, которая являлась как бы вторым Нилом, ближайшим к Египту.

С юга Тибести когда-то граничило с широко разлившимся Чадским озером. Доисторическое Мега-Чадское озеро превосходило Каспийское море. По мере высыхания около 4 тысяч лет тому назад оно распалось на три водоема, из которых теперь сохранилось только озеро Чад, и то лишь частично. Однако память об исчезнувших озерах отражена у Птолемея как «Хелонидские болота». Кроме того, к северо-востоку от озера Чад, в суданской провинции Северный Дарфур, геологи обнаружили сухое ложе большого доисторического озера. Птолемей трижды упоминает «озеро Нуба» в том же районе древней Нубии (Судана). Судя по этим картографическим реликтам влажной Сахары, в Древнем Египте сохранялась память о географии Египетской пустыни, а также о теперь пустынных областях Ливии, Чада и Судана.

Неплатоновские атланты

В классической мифологии (см., например, «Мифологический словарь». М.: Сов. энциклопедия, 1991) издавна известны атланты и атлантиды. Это потомки титана Атланта, одного из древнейших, еще доолимпийских богов греков. Таковыми считались семь дочерей Плеяд, до семи нимф Гиад и их погибший брат Гиас, четыре дочери Геспериды и нимфа Калипсо. Внуком Атланта считался олимпийский бог Меркурий. Среди перечисленных персонажей преобладали женщины. У Платона же Посейдон на острове Атлантида «детей мужского пола родил, и воспитал он пять пар близнецов… сделав их архонтами» (Платон. Полное собрание сочинений в одном томе. М.: Альфа-книга, 2016, с. 1022). Получается, что по версии Платона элита атлантов отражала привычный для его современников патриархальный уклад. А преобладание женского состава среди божественных потомков Атланта свидетельствует в пользу более архаичного матриархата. Это позволяет отличить литературный новодел от древней основы мифа об атлантах.

В греческих мифах излагаются противоречивые версии локализации атлантов. Где-то на западе, на берегу Океана Атлант держал небо, а неподалеку или на островах блаженных за Геркулесовыми Столбами (т. е. за Гибралтарским проливом) помещались атлантиды-Геспериды. Там же располагался остров Огигия, отданный во владение атлантиде Калипсо. Эта группа мифов соответствует острову Атлантида у Платона.

Атлант-Атлас

Однако другая группа данных говорит о расположении атлантов в Ливии, по соседству с Египтом. Так, Диоген Лаэртский во введении к своему труду «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов» ясно указал, что Атлант был ливийцем. По преданию, Геспериды-атлантиды сторожили сады, где Геракл добывал «золотые яблоки» (апельсины?). В «Географии» Птолемея находим это место… в Киренаике — области Ливии, лежавшей между средиземноморским заливом Большой Сирт и Египтом: «Ниже Сада Гесперид находятся Холмы Геркулеса» (на латыни Herculis cumuli arenosi — буквально «Геркулесовы курганы из песка»). Соответственно, на географических картах XVII—XVIII веков было принято изображать Сады Гесперид у восточного побережья Большого Сирта, южнее города Кирены. На побережье западнее Садов Птолемей описал город «Беренику или Геспериды», а немного южнее поместил «Башни Геркулеса» (Herculis turris). Получается, что Сады Гесперид и Столпы (башни, холмы) Геркулеса располагались не только на далекой западной окраине Северной Африки, но и рядом с Египтом.

В исторической литературе принято полагать, что мифические Сады Гесперид с течением времени помещались сказителями все дальше и дальше на таинственный запад, по мере удаления горизонта известного мира греков. Потому локализацию Садов прямо у западной границы Египта следует рассматривать как наиболее раннюю. Судя по обилию топонимов, связанных с Гесперидами и Геркулесом, в древней Киренаике, где когда-то была плодородная земля на берегах доисторической реки Сахаби, формировалось ядро мифов о Гесперидах-Атлантидах. Соответственно, в Ливии могли быть и другие атланты.

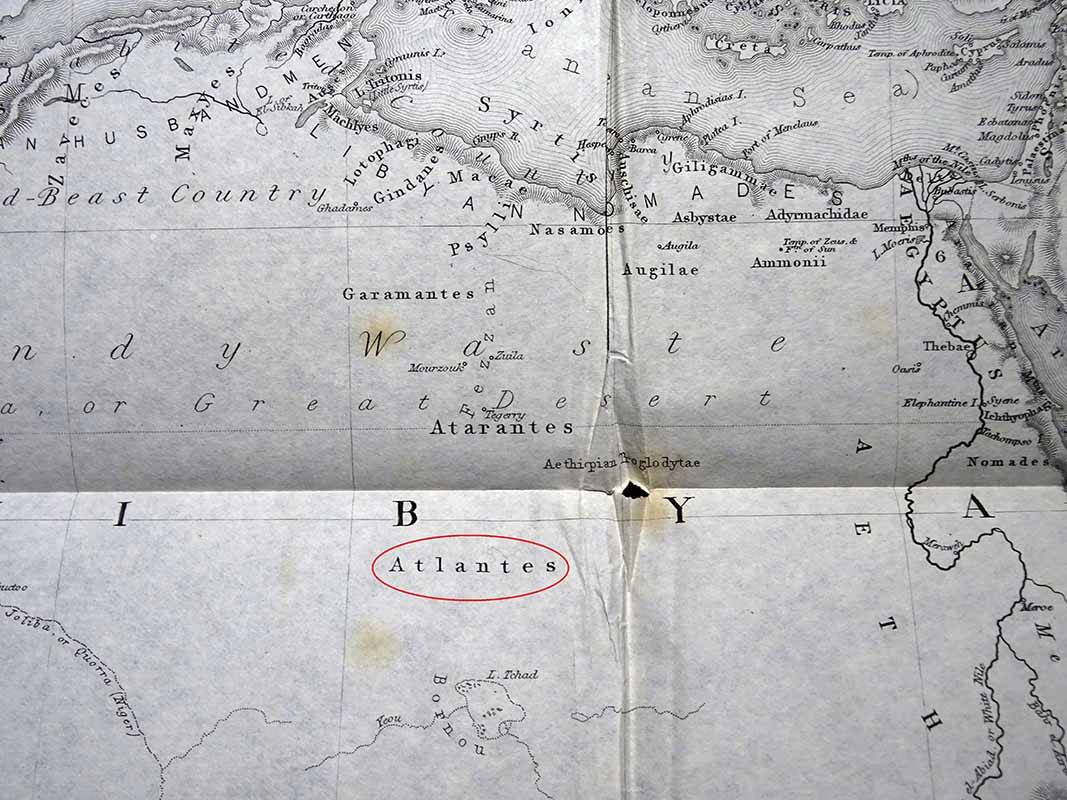

Ареал атлантов на карте древней Африки из атласа Янссона 1658 года

Ареал атлантов на карте древней Африки из атласа Янссона 1658 года

Геродот прямо упоминает атлантов в своем описании Ливии: «Еще дальше, в десяти днях пути от гарамантов, находится другой соляной холм с источником. Около него также живет племя под названием атаранты… Далее еще через десять дней пути [приходим] опять к соляному холму с источником, вокруг которого также обитают люди. К этому-то соляному холму примыкает гора под названием Атлас. Гора эта узкая, и круглая, и, как говорят, так высока, что вершин ее не видно. Зимой и летом она постоянно покрыта облаками. Местные жители называют ее столпом неба, и от имени этой-то горы они и получили свое название. И действительно, их зовут атлантами» (Геродот. История, кн. 3 «Мельпомена», 184). Эдвард Банбери, автор «Истории древней географии» (т. 1, Лондон, 1879), дал интересный комментарий этой цитаты: «Следует заметить, что это имя [атаранты] было переделано во всех существующих рукописях Геродота на атланты» (с. 279). Упоминание же атарантов было «восстановлено» в XIX веке на основании текстов не самого Геродота, а по указанию его средневековых комментаторов. По мнению Э. Банбери: «Оба имени, по всей вероятности, являются только формами одного и того же».

Современные интерпретаторы Геродота помещают его атлантов у южных склонов гор Атлас в Алжире, а атарантов — в районе плато Тассилин-Ахаггар и Аир, почти в двух тысячах километрах от атлантов. Это неправдоподобно далеко для десятидневного перехода, по Геродоту, через пекло и барханы Центральной Сахары. Для сравнения, другой десятидневный сахарский переход у Геродота от оазиса Аммон (ныне Сива) до Авгилы (теперь Ауджила) покрывал около 420 км. На сомнительность расположения атлантов у Атласских гор указывал тот же Э. Банбери, а до него Дж. Т. Уиллер в своей «Географии Геродота» (Лондон, 1854). Оба эксперта поместили атлантов далеко к югу от Атласских гор. Причем Дж. Т. Уиллер разместил их в районе Нагорья Тибести (за 15 лет до официального открытия этих гор!).

Атланты на карте Уиллера в его «Географии Геродота» (Лондон, 1854)

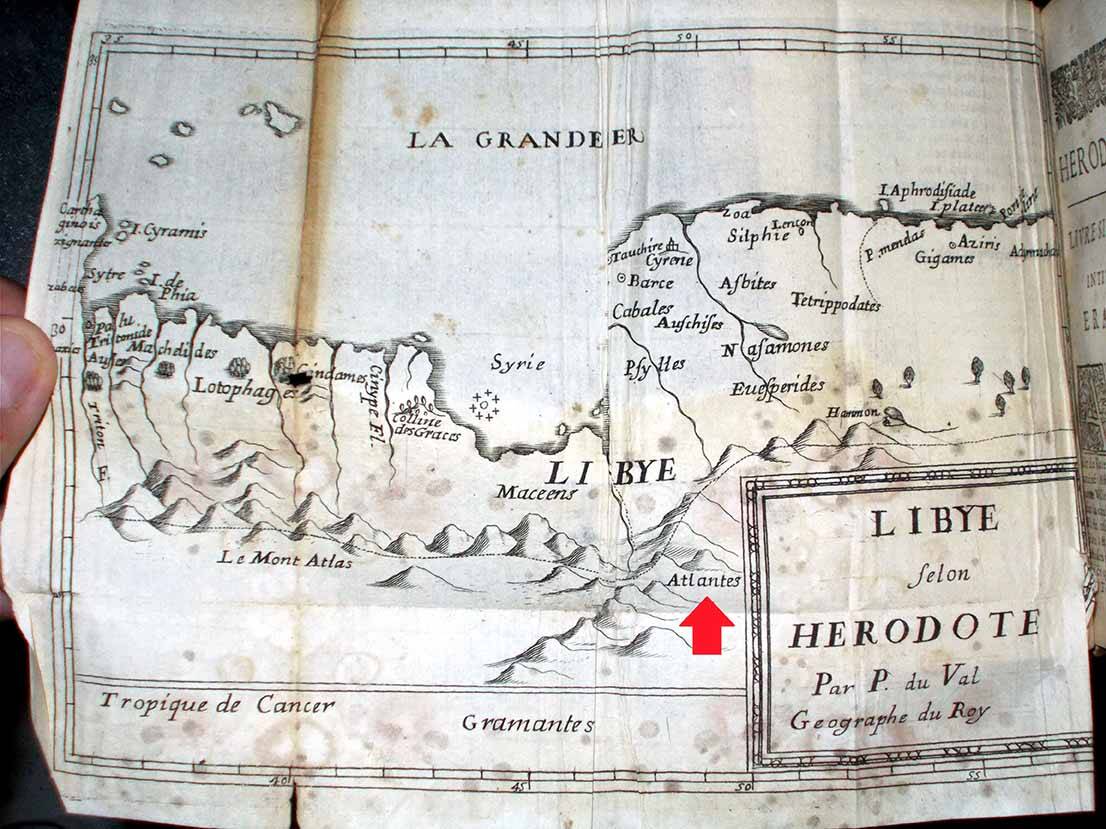

Интересно, что еще в 1660 году Пьер Дюваль, «географ короля» Людовика XIV, опубликовал географическую карту «Ливия по Геродоту», где поместил горы Атлас южнее Сиртов, а атлантов поселил у гор южнее Большого Сирта. Единственными горами там является нагорье Тибести.

Атланты на карте Дюваля 1660 года

Атаранты (тоже атланты по Э. Банбери) у Геродота соседствуют с гарамантами, которые «охотятся на пещерных эфиопов». А «пещерных эфиопов (троглодитов) принято отождествлять с предками современных тубу (Тибести, Республика Чад)» (История Африки. Хрестоматия. М.: Наука, 1979, с. 44).

Таким образом, ряд независимых экспертов указывает на Тибести как на ориентир при поиске атлантов. Именно в Тибести находится самая высокая вершина Сахары — Эми-Куси высотой 3415 метров. Этот активный вулкан имеет коническую форму и вполне может быть охарактеризован словами Геродота: «Гора эта узкая и круглая». А ведь Атласские горы — это отнюдь не круглый и не узкий (2500 км) хребет. Радиоуглеродная датировка выявила, что Эми-Куси извергал потоки лавы с 12 790 по 10 400 года до н. э., то есть на памяти людей. Геологи не исключают и более поздние извержения. До сих пор там активны фумаролы и горячие источники. Активность вулкана могла бы объяснить слова Геродота о том, что «зимой и летом она [гора] постоянно покрыта облаками. Местные жители называют ее столпом неба». Действительно, столп вулканических выбросов в древности поднимался как бы до неба…

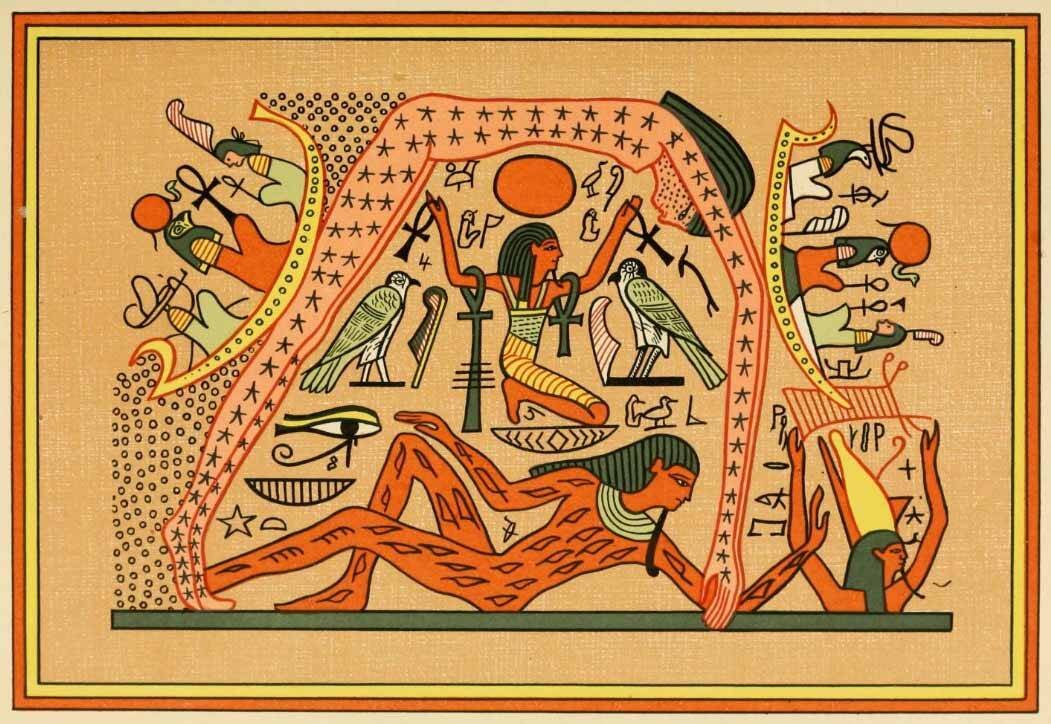

Генезис легенды

При анализе текстов Геродота и Платона обычно упускается из виду то, что греческие топонимы в Африке и имена африканских божеств являлись переводами древнеегипетских прототипов. Например, египетский бог Амон именовался Зевсом в греческих рукописях, Осирис — Кроном, Тот — Гермесом, Ра — Гелиосом. И Атлант греков имел египетский аналог — бога воздушной стихии Шу, одного из древнейших богов. Как и Атлант, Шу тоже изображался поддерживающим небесный свод и считался богом воздуха, точнее «столпом воздуха», как о том написано в «Оксфордском основном руководстве по египетской мифологии» (Bedford D. B. (Ed.) The Oxford Essential Guide to Egyptian Mythology, New York: Berkley Books, 2003, p. 335). В 17-й главе Египетской книги мертвых (Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2008, с. 205—206) сообщается о том, что на юге «места, где ничего не растет» (т. е. пустыни) находится загробный мир, северным входом в который являются «врата столпов Шу». Кто видел видеосъемку извержений вулканов с плюмами пепла, возносящимися до небес, тот имеет представление о «столпах Шу».

Шу поднимает небо

Египетские жрецы удивляли греческих путешественников рассказами не об известных гостям греческом Атланте и слишком далеких Атласских горах финикийцев, а о допотопной египетской старине, о Шу и его столпах неба в Тибести у берега доисторического Мега-Чадского озера-моря, на границе западной страны предков. Там находятся пять щитовых вулканов, из которых Тарсо-Туссиде высотой 3265 м является одним из самых молодых вулканов в Тибести и, по-видимому, извергался в историческое время (его фумаролы до сих пор выбрасывают нагретый пар). В эпоху атлантов Платона, согласно радиоуглеродной датировке 12—15 тысяч лет назад, извергался и вулкан Эми-Куси. До сих пор этот вулкан остается самым высоким пиком Сахары высотою в 3415 метров. Плюмы вулканических выбросов этих высоких вулканов имели феерическое сходство со столпом Шу, поддерживающим небо.

Люди, которые поклонялись Шу в образе «столпов» выбросов до неба из тогда активных вулканов Тарсо-Туссиде и Эми-Куси, могли восприниматься греками только как люди Атланта, тоже поддерживавшего небо, то есть атлантами. Наиболее вероятной областью обитания таких «атлантов» были берега доисторической реки Сахаби, стекавшей с Тибести на север. В районе её дельты у Большого Сирта и находились Сады Гесперид, а также Столпы (башни, холмы) Геракла, отмеченные Птолемеем.

Столп вулкана Мерапи на Яве (июнь 2018)

Сады Гесперид и башни-холмы Геракла в Киренаике располагались сравнительно недалеко от побережья Средиземного моря, одним из названий которого на Древнем Востоке было «Море западное» (см. библейские тексты: Второзаконие 11:24; Иоиль 2:20). Так же можно трактовать и название «Белое море», бытовавшее у греков, арабов, болгар и турок. В древнем Леванте направления света ассоциировались с цветами, и белый цвет был атрибутом запада. Атлантика же у античных географов называлась «Oceano Hesperius» или «mare Vespertinum», что в переводе соответственно означает «Западный океан» и «Западное (вечернее) море» (Briet Ph. Parallela geographiae veteris et novae, Parisiis, 1648, p. 102—103).

Эти похожие наименования Атлантического океана и Средиземного моря могли стать причиной ошибочной интерпретации греками географических терминов из древних египетских источников. В результате атланты были «сосланы» из Ливии в Западную Африку, а затем на острова в океане — подальше от известных земель. А еще пару тысяч лет спустя ряд филологов, поддержанный геологами, присудил Платону славу утописта (см., например: Панченко Д. В. Платон и Атлантида. Ленинград: Наука, 1990). Однако ливийская Атлантида утонуть не могла. К сожалению, политическая нестабильность в Ливии затрудняет её поиски…

Еще по теме:

Атлантида и катастрофы прошлого: новый взгляд на древнюю цивилизацию и её исчезновение

Хаос и океан Нун: Вселенная до начала Творения

Подпишитесь на наш телеграм-канал https://t.me/history_eco

Leave a reply

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.