Maximus101. Призрачная Мара — богиня войны славян и самураев

Первые упоминания об этой «призрачной богине» появляются на рубеже н.э.

***

Из исторических текстов почти ничего не известно о славянской солнечной богине, но ее знак — солнечный крест, который также называют «крестом Мары», обнаруживается почти на всех ранних славянских артефактах. Из этого следует вывод, что какое-то божество славян, упоминаемое в источниках, должно выполнять ее роль. А так как именно эпитет балтской Мары «Матерь коров» (Govu māte) совпадает с подобными эпитетами Ушас — индоарийской богини рассвета из текста Ригведы, то имеет смысл думать, что балто-славянская Мара и была этим искомым солнечным божеством.

Как я продемонстрирую ниже, она не была богиней именно солнца, хоть ее культ активно эксплуатировал солярные символы. Это было синкретическое божество зари, войны, плодородия, видимо связанное с культом павших на поле боя, сходное со скандинавской Фрейей, кельтской богиней войны Морриган, буддийской воительницей Маричи и японской Мариситен. Ее персональным символом был дикий кабан, олицетворявший культ войны в Европе и Азии, также она была связана с лошадьми и призраками (скорее всего духами павших). И с красным цветом — цветом крови, но и зари-рассвета.

Первые упоминания об этом божестве появляются на рубеже н.э. Тацит в I веке описывал верховную богиню балтов с символом кабана. Напомню, что фигурки кабанов были найдены на месте святилища Богини Матери в Коломенском на территории Москвы, их можно датировать 3-5 вв.

Эстии поклоняются праматери богов и как отличительный знак своего культа носят на себе изображения вепрей; они им заменяют оружие и оберегают чтящих богиню даже в гуще врагов (Тацит, «Германия»).

Несколько ранее в знаменитой Бхагавад Гите появляется утверждение о связи культа Вишну с Маричи — это главное лицо среди арийских Марутов.

Я Вишну, среди светил — лучезарное солнце, из Марутов я Маричи, а среди звезд я луна (Бхагавад Гита 10.21).

Но нужно отметить, что в Ригведе богиня Маричи не упоминается, в более поздних санскритских текстах — Брахманах, Упанишадах и Махабхарате она имеет мужскую форму некоего мудреца Маричи (санкср. मरीचि, Marīci, букв. «мерцающий огонёк», «луч света») сына Брахмы. Что может быть свидетельством появления культа богини войны с именем Маричи в Индостане не раньше конца I тыс. до н.э. Скорее всего окончательно этот культ утвердился, как и все подобные шактистские (женские) культы воинственных богинь (в частности Дурги) в первые века уже нашей эры.

Изображение богини Маричи из китайского пещерного монастыря горы Бэйшань, Дацзу, 9 век. Для Маричи была очень важна солярная символика, ее часто изображали с символом колеса как здесь, или крестов.

В 6-7 вв. уже появляется множество китайских буддийских текстов, посвященных богини Маричи, под которой уже отчетливо подразумевается божество, которое связано со светом от солнца и луны (Marīci, букв. «луч света»). Именно так описывает эту богиню сам Будда своим ученикам в мантре 10 века:

Бхагаван сказал монахам: «Монахи, есть богиня по имени Маричи – Лучесветная. Она идёт перед Солнцем и перед Луной. Ее не увидеть, не схватить, не связать, не удержать, не превзойти, не одурачить, не покарать наказанием. Ей не отсечь голову. Её не ударить, не сжечь; она не попадает под власть врага (Арья Маричи Нама Дхарани).

Это определение из Маричи Дхарани очень важно для понимания сущности богини Мары и ее восточных аналогов. Здесь раскрывается ее «призрачный» характер — «ее не увидеть, не схватить, не связать, не удержать…»

Ее имени близки определения миража, марева, мерцания — др.-инд. márīciṣ, mаrīсī ж. «луч», marīcikā «мираж», которые родственны другим схожим индоевропейским терминам — *mora- «призрак», отсюда имя богини Морриган, ирл. morrīgain «королева призраков» (от *Moro-rīganī-s), д.-в.-н., др.-англ. mara «кошмар, привидение» и все славянские аналоничные слова — болг. мора, морава «ночной кошмар», сербохорв. мора «домовой, кошмар», словен. móra, чеш. můrа «ночная бабочка; ночной кошмар», польск. mоrа, zmora, mara «кошмар».

Средневековые японские изображение богини войны Мариситэн. Видимо здесь она имеет мужской облик.

Японский вариант Маричи — богиня воинской доблести Мариситэн, была популярна не только у самураев (особенно у лучников), но и у легендарных ниндзя. Считалось, что чтение мантр, посвященных Мариситэн, позволяло добиваться невидимости, что было очень важно для ремесла ниндзя. Несомненно, невидимость была исходным качеством самой Мариситэн, которое прямо вытекало из ее призрачной сущности.

Интересна этимологическая связь между именем ведийских Марутов и Маричи, тем более в Бхагават Гите прямо указано, что Маричи — глава Марутов (см. выше). Это громовые и сверкающие спутники бога Индры — मरुत् (marut) – букв. «мерцающий, сверкающий». Их имя родственно греч. ἀμαρύσσω (*ἀμαρύκι̯ω) «сверкаю», ἀμαρυγή «блеск, сверкание», μαρμάρεος «блистающий, сверкающий», μαρμαίρω «блистать, сверкать, гореть, как жар», возможно имени бога Марса (Marmor), отсюда русск. «мерцать», но и марь ж. «туман; возрастающий зной», марный «знойный, теплый, мутный», мора «темнота, туман», болг. мараня «душный давящий зной», марен «тепловатый», в.-луж. womara «полусон, обморок».

Понимание сущности Маричи как сверкающего миража создавало ее родственность образу Ушас — ведической богини рассвета. Поэтому в тибетском буддизме Маричи, это прежде всего Богиня Зари. И видимо так нужно понимать ее образ в балто-славянской мифологии.

Японские изображения Мариситэн. Она всегда ездит на кабанах и имеет солярную символику.

Тепловой аспект в именах Маричи и Марутов может быть интересен и в связи с именем верховной богини скифов Табити, чье имя происходит от санскр. тапас — «жар», ведь Табити была богиней огня.

В Ригведе с Марутами был связан женский персонаж Родаси (санскр. रोदसी, rodasī), который может показаться второстепенным, но при этом он имеет все признаки верховного божества. Родаси — коллективная жена всех Марутов, также как Ушас была женой Ашвинов (близнецов), а Драупади — женой всех Пандавов, ибо у ариев была популярна полиандрия (многомужество). Ее имя принято переводить как «земля и небо» (rod-as रोदस्), но может быть и rud+as (место ревущей бури, т.е. «ревущие небеса»), оно имеет множест. число, поэтому Родаси, это «две матери» — двойственная (дуальная) богиня, как мы знаем, это неотъемлемое качество верховной Богини Матери.

Двум матерям мира (Небу и Земле) поклонялись ради безопасности места (Бхагавата-пурана II. 3. 5.).

В Ригведе Родаси описывается как грозное женское божество на колеснице Марутов, видимо это олицетворение молнии.

Когда асуровой Родаси понравилось их сопровождать, с распущенными волосами, мужественная мыслью, как Сурья (Солнце), она взошла на колесницу почитателя, с видом страшным, как приближение грозовой тучи.

Маруты, к которым примкнула Родаси, хорошо помещенная, вся в расплавленном масле, в золотом наряде, словно близкое копьё (Ригведа I, 167).

Родаси также считалась женой воинственного бога Рудры (санскр. रुद्र, IAST: rudra, яростный, ревущий, красный) и очень вероятно, учитывая несомненную этимологическую близость между этими именами (оба они связаны с красным цветом), она могла быть его более ранним прототипом.

Скорее всего, именно Родаси — исходное женское божество войны и грозы у ранних ариев, с учетом ее атмосферных эпитетов (молния, грозовая туча, красная) ее можно связать с известным образом «Обнаженной богини» Месопотамии, которую принято называть хурритским именем Шала. «Обнаженная богиня» месопотамских печатей — это женское божество грозы и дождя, скорее всего прообраз уже хурритского Тешуба и хеттского Тархунта. Возможно, это исходная неолитическая богиня осадков и грома, появившиеся в районе индоевропейской прародины на севере Передней Азии.

Слева — раннее изображения Маричи из штата Андхра-Прадеш в Индии, IV-IX вв. н. э. Внизу, под ногами богини, изображение колесницы, запряженной лошадьми. Справа — более стандартная статуя Маричи, где колесница запряжена кабанами.

Изначально, образ Маричи был связан не только с кабанами, но и с лошадьми — также как и у европейской Мары. В индуизме и буддизме мужем богини считалась идам Хаягрива (санскр. हयग्रीव, буквально «лошадиная шея») — воплощение культа лошади. Поэтому на некоторых изображениях Маричи в ее колесницу запряжены не кабаны, а именно лошади.

Как я писал выше, культ и иконография индийской богини Маричи сложился не раньше рубежа нашей эры. Так как ее более ранних изображений в Индостане нет, также как и отчетливых упоминаний. Нет сомнений, что образ Маричи пришел в Индию с запада — из района севера Передней Азии, а также видимо из Европы. Ее культ связан с генезисом всех воинственных богинь Индостана — Дурги, Кали и прочих. Все они появляются в Индии на рубеже нашей эры.

Несомненно, эти женские культы были привнесены сюда кочевыми племенами скифов, сарматов, тюрок и прочих, также можно предположить более раннее проникновение в Индостан фригийцев, известных в санскритских текстах под именем бхригу — еще в начале I тыс. до н.э. Видимо, именно эти народы окончательно оформили местные шактистские культы, так как хорошо известна их популярность именно у касты раджпутов — явных пришельцев на территории Индии.

Изображения богини Дурги 6-9 вв. Львов она унаследовала от переднеазиатских богинь типа Иштар и Кибелы, но солнечный диск над ее головой видимо является свидетельством того, что она, как и Маричи, была солярным божеством.

Если генезис иконографии богини Дурги прослеживается достаточно легко, ибо в его основе лежит образ переднеазиатской Богини Матери, чьим символом был лев, то с ваханой Маричи (т.е. с кабаном) могут быть определенные затруднения. Ибо самые ранние подобные образы раньше всего появляются почти исключительно в Европе. Видимо, в Передней Азии образ свиньи был рано табуирован, здесь кабаны считались причиной смерти местных «умирающих и воскресающих» богов в частности Адониса и Аттиса. Мясо кабана было запрещено употреблять в пищу поклонникам фригийской Кибелы, при этом свинья была главным жертвенным животным Деметры.

Самые ранние изображения богини на кабане известны у кельтов, они относятся к первым векам до н.э. Существуют и более ранние изображения кельтских кабанов, уже очень рано он стал главным символом войны в Европе, и его изображали на военных штандартах.

Бронзовые изображения кельтской богини войны рубежа н.э. Они скорее всего служили боевыми штандартами.

Навершия кельтских военных штандартов в виде кабанов. Слева, из Лихтенштейна (II-I вв. до н.э.) и (справа) Лунканы (Клуж), Румыния (I в. до н.э.).

Изображение военного штандарта кельтов в виде кабана на монете 50-40 гг. до н. э.

Также известны несколько изображений Артемиды Лагбене верхом на кабане из Ликии на западе Малой Азии, они датируются первыми векам н.э.

Слева — Артемида на кабане из ликийского города Лагбе, справа — богиня, стоящая на вепре, с поднятыми руками из музея города Фетхие, 3-4 вв.

В отличии от Дурги для иконографии богини Маричи характерна тройственность облика, т.е. у нее почти всегда три головы, одна из которых кабанья. Тем самым она является продолжением образов троичных женских божеств — Гекаты, Дианы Тривии и т.д., здесь можно вспомнить и славянскую троицу — Либуше, Кази, Тэтку, родоначальниц чешской нации.

И почти всегда Маричи, будучи Богиней Рассвета, ассоциируется с красным цветом. Здесь важно отметить, что и ирландская Морриган (Королева призраков) видимо тоже была Богиней Зари. Ирландские средневековые тексты описывают ее как «красную женщину».

Тут увидели они и саму колесницу, запряжена в нее была только одна лошадь красного цвета. Была у этой лошади только одна нога, а дышло колесницы протыкало ее насквозь, конец дышла выходил изо лба и там держался. На колеснице сидела красная женщина. У нее были красные брови, красный плащ и красное платье (Похищение коровы Регамны).

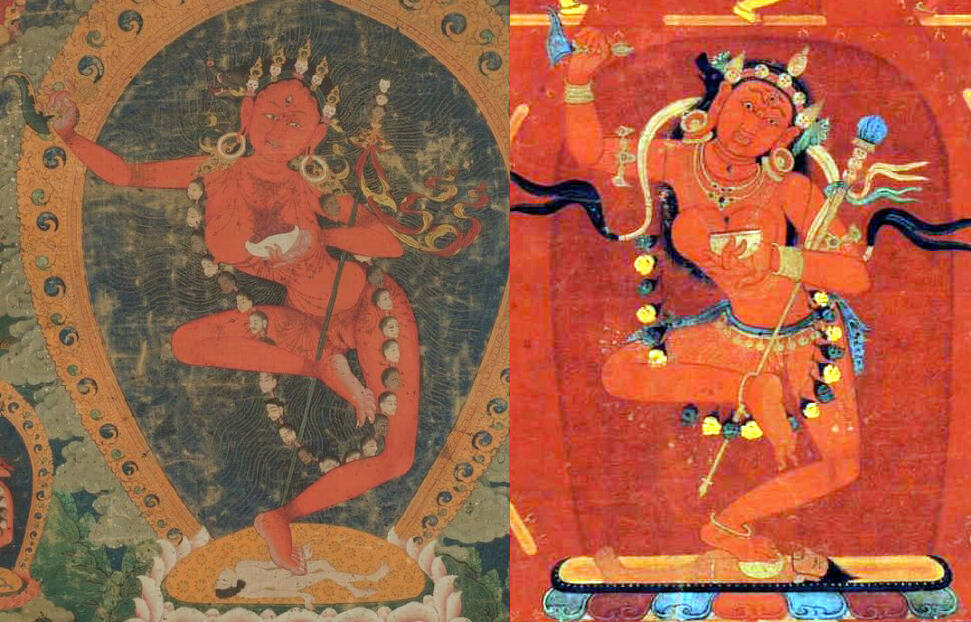

Богиня Ваджраварахи ( санскр. «Несокрушимая свинья») — один из тибетских вариантов Маричи. Она изображалась в виде танцующей женщины красного цвета, небольшая темная голова свиньи торчит у нее за правым ухом.

Можно предположить, что римский бог войны Марс мог быть производным от исходной формы индоевропейской богини Мары. В.В. Иванов и В.Н. Топоров продемонстрировали этимологическую связь словацкого варианта имени Мары, Marmuriena, с именами Марса — Marmor, Mamers, Mamurius. Происхождение же имени самого Марса до сих пор неизвестно. Символом Марса была «красная планета», названная в его честь.

Уже в средние века связь между Марой/Марзаной и римским Марсом упоминалась хронистами. Титмар Мерзебургский выводил название города Мерзебург (Крепость Марзы) в Германи от имени «бога Марса и какой-то девушки». Мартин Бельский сравнивал с Марсом чучело Марзаны, которое топили в реке. Обряд утопления изваяний (мурти) богинь войны, типа Дурги, всегда был основой индуистских праздников, в частности Дурга Пуджи.

На моей еще памяти был обычай у нас по селам, что на Белой неделе поста топили одно чучело: убрав сноп из конопли или соломы в человеческое платье, все село провожало его туда, где поблизости было какое-нибудь озерцо или лужа, и там, сняв с него одежду, бросали в воду, распевая жалобно: «Смерть вьется по плетню, ища себе хлопоты» и т. д. Затем поскорее бежали домой от того места; кто же в то время падал, считали это предзнаменованием, что он в том же году умрет. Звали это чучело Маржана, я бы сказал, что это был бог Марс (Мартин Бельский. Хроника Польская, 1551).

Утопление статуи (мурти) воинственной богини в последний день фестиваля Дурга-пуджа в реке Ямуна в Дели 17 октября 2010 года. Фото википедия.

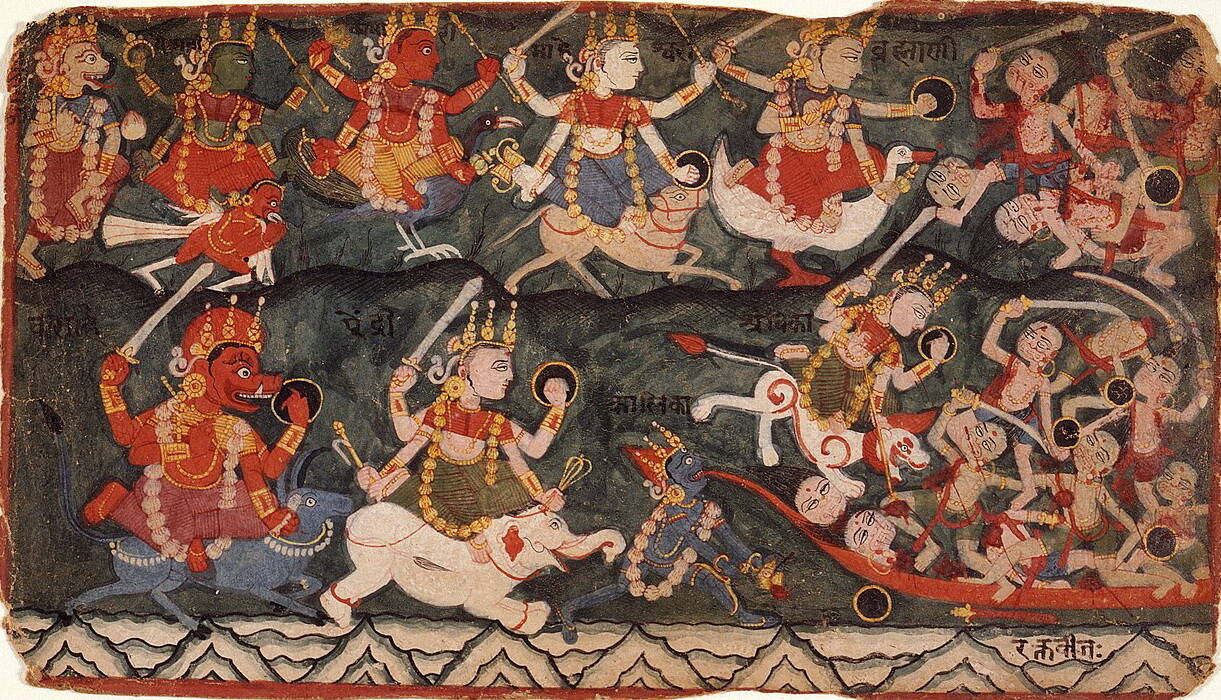

Богиня Варахи, в левом нижнем углу, в облике красного кабана с составе семи Матрик (Матерей) сражается с войском демона Рактавиджи.

Подпишитесь на наш телеграм-канал https://t.me/history_eco

Leave a reply

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.