Горожанин. «Загадка Готторпского глобуса»

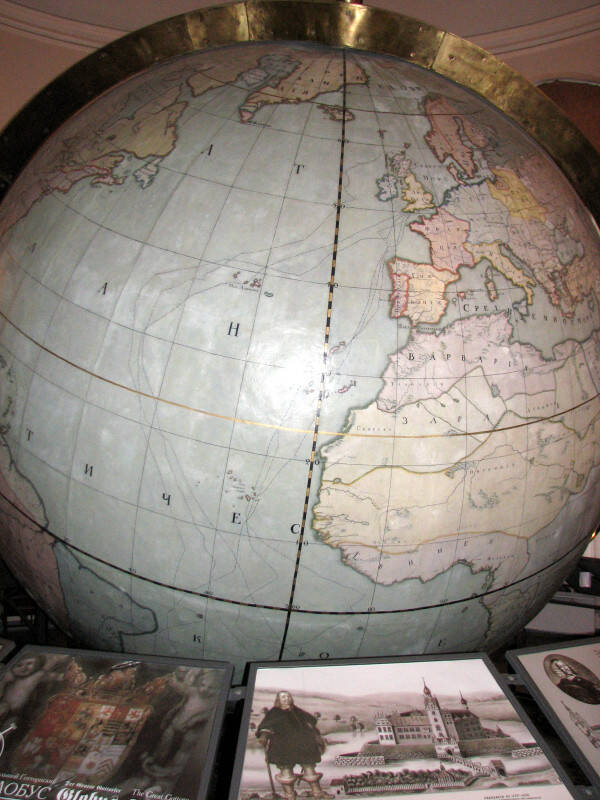

Напомню суть загадки. Готторпский глобус, памятник науки и техники, первый и долгое время самый крупный в мире глобус-планетарий, делался по распоряжению Готторпского герцога Фридриха III с 1651 по 1664 год, в части карт — в 1656-1658 годах. Был передан Петру I и доставлен в Петербург в качестве дипломатического подарка в 1713 году. Пострадал от пожара в 1747 году, восстановлен (в части карт) в 1751 году.

Обгорел-закоптился холст, накленный на полированные медные листы, на котором рисовалась карта, ее восстанавливали. Географические линии, очертания, окраску различных территорий обновили, поверх латинских названий нанесли русские. В этой подновленной окраске территорий и нашли отражение вещи, совсем не отраженные исторической наукой. Географические названия территорий и государств реставраторы ХVIII века нанесли современные актуальные для них, но раскраска территорий и государств осталась прежней, от Адама Олеария, создателя глобуса, выполнявшего заказ Готторпского герцога. На нем есть территория, по умолчанию, русского государства, созданного вокруг Москвы, от Прибалтики до Саян и Прибайкалья, но Москва с окрестностями с очевидностью в нее не входила. Это был фактически еще не самый большой военный городок с обслугой-посадом, укоренившийся при более старшей монастырской крепости, в 10 тысяч мужских душ, включая немногочисленных посадских детей (у военного сословия, стрельцов, детей и семей не было, жили каждый в своем дворе в одиночку, либо с товарищем мужского пола), это была за Москва, фактически отменяющая даже и ближайшие по времени топ-события официальной истории вроде акции Минина-Пожарского, не говоря уж о событиях более ранних.

Чисто для формальности отметим, что на месте татария, и что все tartaria европейских карт были и остаются всего лишь переводом топонима и этнонима, а вовсе не тем, что открыли в эпоху интернета Фоменко и Левашов. И обратимся к загадке. Чтобы ее понять, нужно обратиться к личности Олеария, создателя глобуса.

Адам Олеарий (Ольшлегель) (1599 — 1671). Немецкий ученый-энциклопедист, ориенталист, математик, физик, историк, географ, дипломат

Ученый создал проект, разработал механику глобуса и курировал весь процесс его создания. Разумеется, карты, врученные художникам для нанесения на глобус, как минимум в части, интересующей нас — его авторства. Помимо прочего, он сам был географом и картографом и лично посетил интересующие нас места. В Москве был трижды, в составе посольств Фридриха III, хотя интересовала герцога вовсе не Москва и Московия, а Персия. Герцог задумал открыть собственный шелковый путь, в пику существовавшему, через Московию, Волгу и Каспий, договорившись с шахом и теми, кто мог мешать или содействовать проекту вдоль пути следования. Шелк был очень выгодным и очень востребованным в Европе товаром, а Москва — неизбежным пунктом на его пути.

В первый раз Олеарий при прибыл в Москву через Новгород в качестве секретаря посольства герцога в 1634 году. Посольство благополучно договорилось о пропуске послов и, в дальнейшем, купцов на Волгу и отбыло домой. Следующее посольство остановилось в 1636 году в Москве, затем проследовало водным путем по Москве-реке, Оке до Волги и Нижнего Новгорода, спустилось по Волге до Каспия, попало в шторм и оказалось на берегу вместе с кораблем в районе Шемахи, но в конце концов попало в Исфахан и решило свои дела с шахом. Возвращаясь, Олеарий уже в качестве советника посольства в 1639 году третий раз посетил Москву. Царю Михаилу Федоровичу советник чрезвычайно понравился, он предлагал Олеарию остаться в качестве придворного советника, астронома, землеведа, но у ученого были свои планы.

В общем-то из контекста этих событий уже понятно, что загадочное русское государство без Москвы, протянувшееся на полконтинента, это новгородчина реальной истории, которую в XVIII веке историческая наука ограничила географически Уралом, а время существования отвела до конца XV века. Укоротила почти на два века историю Новгородской Республики, соответственно удлинив историю Московского царства. И здесь сами собой просятся нехорошие мысли о пожаре, повредившем карту на глобусе. Бывает ли лучший повод исправить названия и нанести надлежащие согласно новым историческим требованиям?

Предоставим слово самому Олеарию. Вот как он описывает население города и страны, в которой побывал, выполняя персидский проект герцога:

«Мужчины у московитов большей частью рослые, крепкие и толстые люди, кожей и цветом лица схожие с прочими европейцами.

Московиты очень ценят длинные бороды и толстые животы. Те, у кого качества эти имеются, пользуются большим почетом.

Многие московиты всерьез верят, что в Троице-Сергиевской обители существует чудодейственный горшок, из которого сколько бы ни черпали щей для угощения братии, количество их не уменьшалось…

Московский царь единолично управляет государством, почитая своими рабами крестьян, дворян и даже князей. Московитское управление нужно считать состоящим в ближайшем родстве с тираническим…»

Что бросается в глаза в этом описании? Главное: коль скоро ученый начинает описание с цвета кожи, совершенно ясно, что никто из его современников ни в кругу лично знакомых ученых, географов, ни вообще в европейской географии, а также и титулованных особ, понятия не имел ни о Москве, ни о московитах. И понятно, что это государственное образование, с которым надо было договариваться о пропуске в Персию — совсем, совсем новое.

Соответственно, Олеарию, одному из самых известных и всесторонне образованных ученых Европы, ничего не известно про Ивана III, завоевавшего Новгородскую Республику и включившего ее в состав Московского государства в 1478 году. Не очень-то известно об Иване Грозном, который, считается, не просто был весомой геополитической фигурой, но и лично вел переписку со многими титулованными адресатами Европы… Герберштейн за век до Олеария написал обширные записки о Москве Ивана Грозного, но так тихо и незаметно, что и ведущие историки и географы о них не знали.

Здесь просятся два слова. Сегодняшние несетевые историки знают, что практически все источники об Иване Грозном восходят к Герберштейну. Его мощно дополнили и расширили, но убери из истории книгу Герберштейна — рассыплются и расширения (очень тонко настроенный писатель Булгаков знал, о чем писал, когда буквальным образом связал образ Ивана Грозного с новейшим временем!), и почти ничего не останется. Документы? Считается, что Грозный был чрезвычайно плодовит, оставил огромное количество распоряжений, указаний, писем, посланий, переписок. Вот только почти все документы Грозного — позднейшие списки. Сегодня ученые остановились на том, что существует шесть подлинников документов Ивана Грозного, и ломают копья над седьмым. Но если совсем строго к ним подходить, то это тексты, скорее всего написанные одним человеком и ставшие известными несколько позже года написания…

Вспоминают Ричарда Ченслора, английского мореплавателя, в 1553 году открывшего северный торговый путь, встречавшегося с царем, выполнявшего роль посла. Что сказать по этому поводу? Надо прочесть слова самого Ченслора: «Сама Москва очень велика. Я считаю, что город в целом больше, чем Лондон с предместьями». А потом посмотреть подворную перепись Москвы, где и 85 лет спустя было 10 тысяч мужских душ, включая детей, алкашей и торговых людей — гостей.

Что еще бросается в глаза в описании московитов у Олеария — описана публика какого-то застолья, а никак не живущая своей жизнью и занимающаяся своими делами. Михаил Федорович позаботился о сытном и веселом времяпровождении для послов, но не очень-то желал, чтобы они куда-то ходили и с кем-то общались за пределами Кремля и палат. Что тоже объяснимо. В Москве Росписного списка 1638 года огромное количество деталей, говорящих о том, что город совсем молодой, и переписанные подворно москвичи являются таковыми никак не больше двух поколений.

Из возраста города, абсолютной новизны описания московитов Олеарием следует, что Михаил Федорович в тот момент не имел никаких отношений с Европой. С Новгородом отношения были. Формально московский государь даже мог считать его вассалом, но фактически отношения были дружественные. У Фридриха III и у остальной Европы они также были дружественными. Посольство воспользовалось им как воротами в доселе неизвестную Москву, и Олеария совсем не заинтересовали ни Новгород, ни Новгородцы, он их не описывал. А зачем описывать, если они и так известны Европе?

Если о Грозном, который, было дело, наказывал Новгород (чтобы как-то объяснить самовольничанье новгородской знати в делах «объединенного царства» и ее дружественные отношения с Великим Княжеством Литовским, Русским и Жемойтским, как раз и придумали наказание Грозным Новгорода за сепаратизм), активничал в делах Европы, у Олеария и известного ему ученого круга нет представления, то о предшественнике Иване III, завоевавшим и присоединившем Новгород к Москве — тем более нет.

У Москвы Ивана III тоже есть свидетель — венецианский посланник Амброджо Контарини. Но кто-то его внимательно читал?

«…Страна эта отличается невероятными морозами, так что люди по девять месяцев в году подряд сидят в домах; однако зимой приходится запасать продовольствие на лето: ввиду больших снегов люди делают себе сани, которые легко тащит одна лошадь, перевозя таким образом любые грузы. Летом же — ужасная грязь из-за таяния снегов, и к тому же крайне трудно ездить по громадным лесам, где невозможно проложить хорошие дороги. Поэтому большинство поступают именно так [т. е. пользуются зимней дорогой].

В конце октября река, протекающая через город, вся замерзает; на ней строят лавки для разных товаров, и там происходят все базары, а в городе тогда почти ничего не продается. Так делается потому, что место это считается менее холодным, чем всякое другое: оно окружено городом со стороны обоих берегов и защищено от ветра.

Ежедневно на льду реки находится громадное количество зерна, говядины, свинины, дров, сена и всяких других необходимых товаров. В течение всей зимы эти товары не иссякают.

К концу ноября обладатели коров и свиней бьют их и везут на продажу в город. Так цельными тушами их время от времени доставляют для сбыта на городской рынок, и чистое удовольствие смотреть на это огромное количество ободранных от шкур коров, которых поставили на ноги на льду реки. Таким образом, люди могут есть мясо более чем три месяца подряд. То же самое делают с рыбой, с курами и другим продовольствием.

На льду замерзшей реки устраивают конские бега и другие увеселения; случается, что при этом люди ломают себе шею.

Не знаю кому как, но мне после пассажа про девять морозных снежных месяцев и время тратить на просмотр книги не хочется. Был ли венецианец вообще в России — большой вопрос. Считается, что в Москву попал из Астрахани, водным путем, жил там с сентября 1476 года по январь 1477 года, и укатил на саночках через Польшу домой. Книгу написал через 10 лет — это уже признак заказа. Весну-лето в принципе видеть, сочинял из головы. Сентябрь явно не снежный, да и октябрь, но допустим, что климат был другой, как альтернативщики говорят, в октябре лег снег, замерзла река. Тогда у него снег лежал в июне… В общем, это чушь, заказанная и плохо исполненная. Автор просто переложил как мог рассказы каких-то купцов, причем бывавших в описываемой стране редко и недолго и не имевших представления даже о временах года.

Сейчас всякий знает про печать Ивана III для межгосударственных и межмонаршьих документов, но документы с оттиском неизвестны ни Олеарию, ни современным ученым.

Интересен текст. Он отражает еще один процесс, шедший параллельно и в связи с изъятием двух веков новгородской истории и передачей их истории московской. В современной орфографии без сокращений: Иоан Божьей милостью господарь всея Руси, и Великий князь Владимирский, и Московский, и Новгородский, и Псковский, и Тверской, и Угорский, и Вятский, и Пермский, и Болгарский. Болгарский — это о нынешнем Татарстане.

Понятно, что печать, найденная в 1767 году в архиве коллегии иностранных дел, незадолго до этого и изготовлена. В это время как раз и формировалась канва сегодняшней истории, но Руси, сформировавшейся вокруг Москвы, преемницы Киевской Руси, еще не было. Ломоносов, образованнейший человек своего времени, историк, лингвист, литератор, а кроме прочего в силу должностных и научных интересов занимавшийся учетом всех известных архивов, собраний и коллекций рукописей, ничего не знал ни про русский народ, ни про Русь в нынешнем значении. В программном труде «История от начала…» 1766 года издания народ был еще российский, а единственной Русью была Русь Западная.

Одновременно с укорачиванием истории Новгорода и удлинением истории Москвы велся процесс вытеснения этой Руси на далекие задворки и замены ее Русью в нынешнем значении. После жизни Ломоносова найдутся и все известные списки Повести временных лет, и начнет издаваться труд, приписанный астраханскому губернатору Татищеву, умершему за 18 лет до появления первого тома…

Но печать изготовили еще до активизации этого процесса, поэтому мы видим и единственную имевшуюся на тот момент Западную Русь, перечисленную в одном ряду с другими субъектами, и «завоеванный в 1478 году» Новгород с Псковом, исторически и географически близкие к Западной Руси. С «завоеванием» автоматом пришлось убирать из истории членство Новгорода в Ганзейском союзе; историки признают представительство Ганзы в Новгороде, но протестуют против членства, хотя никаких аргументов, кроме пребывания Новгорода в составе единого Московского государства, у них нет. Также видим удивительный титул господарь, который как раз и использовался в Новгороде, Пскове и Западной Руси, в том числе в русском государстве Великое Княжество Литовъское, Руское, Жомоитъское (полное название), где подавляющее большинство населения говорило и писало по-русски, русский был языком делопроизводства и официального межгосударственного общения. Эту Русь удалить из истории невозможно, но задвинута она очень далеко. Забавно и печально: дети с младшей школы узнают про Ивана Федорова, великого русского первопечатника, и про его страну, Великое Княжество Литовъское, зловредное антирусское государство, мешавшее жить русскому народу))

Есть пример позднейшей подмены еще более яркий и известный. Каждый советский школьник знал и российский знает, что полонез Огинского «Прощание с родиной» написал польский композитор, покидая страну и крайне редкий взрослый знает, что и композитор он строго говоря не польский, и композитором никогда не был, а занимался музыкой на любительском уровне, и его полонез — прощание вовсе не человека, отъезжающего с родины, а прощание с погибшей родиной. Князь Михаил Огинский происходил из литовского, т. е. западнорусского дворянского рода, родился в Жемайтии, местности в районе Клайпеды, ныне Литва (соответствующая метрическая книга с записью о крещении найдена в начале 2025 года). Он был государственным и военным деятелем Речи Посполитой, польско-литовского (польско-западнорусского) государства, жил в его последние, самые трагические годы, когда оно было уничтожено и поделено российской, прусской, австрийской монархиями. Вместе с другим знаменитым соотечественником Костюшко руководил отчаянным, безнадежным восстанием, после разгрома бежал, осел в Италии, где и написал свой шедевр на века. Был знаком и с Наполеоном, и с Александром I. В конце концов получил императорскую амнистию и вернулся на родину, но уже в Россию. Построил усадьбу на земле предков (ныне в Белоруссии), переехал в Петербург, вернулся в политику, стал сенатором Российской Империи. В этой должности разработал проект восстановления Великого Княжества Литовского в составе Российской Империи. Он был отвергнут Александром, после чего Огинский окончательно покинул Россию. Деталь: Великое Княжество Финляндское, новообразование возраста без году неделя, спокойно существовало в составе Российской Империи с 1809 до самого 1917 года. Оно не интересовало создателей истории. А вот Западная Русь должна быть стерта из истории, ей не позволено в ней быть ни в каком виде. Когда будете в двухсотый раз за жизнь слушать полонез Огинского, вспомните ненароком, что это музыка — реквием Западной Руси от западнорусского человека.

Похоже, в тот же период создания канвы с присоединением Новгорода в ХV веке к единому русскому государству, была придумана и феноменальная по глупости и настолько же могучая по пропагандистскому потенциалу сказка о Ледовом побоище 1242 года на апрельском льду Чудского озера между новгородско-владимирским войском и войском ливонских и датских рыцарей, дерптского ополчения Ливонского ордена (в советских учебниках — Тевтонского ордена). Никогда, естественно, не подтверждавшаяся подводной археологией Чудского озера. Эпохальное сражение, имеющееся в единственном европейском источнике — Старшей Ливонской рифмованной хронике (оба списка известны с XIX века) и в двух отечественных — Новгородской летописи старшего извода, напечатанной в 1781 году с единственной существующей рукописи без ясной непрерывной истории; и в «Житии Александра Невского» в четырех из одиннадцати ее редакций (две из них из XVII века, две в составе других произведений).

Чтобы не маяться с отдельными составляющими Ледовой мега-глупости — смыслом построения дуроклина-свиньи, нигде и никогда болеене виданного, и лобовой с ним баталии (его нет), нулевой эффективностью (бьется первый рядочек рыла-пятачка, остальные курят), количеством убитых, утопленных, плененных рыцарей (столько рыцарей не было ни в каком Ордене ни в какие времена), какими-либо документальными источниками, кроме названной литературы (их нет и следов), археологическим подтверждением (полный ноль) — просто посчитайте, хотя бы грубо, совокупный вес компактно собранного неизвестно зачем дуроклина в 10-12 тысяч человек, половина — латники в железе, на конях, также в железе. Получите вес, превышающий вес ледокола «Балтика». Точка. Можно конечно потеоретизировать, но и теория не спасает сказку. Форма у клина немного не ледокольная, площадь давления шире, но ненамного, зато состоит из 15-18 тысяч ступней и копыт, непрерывно топающих. Выдержит ли такое 2-3-метровый лед на Северном полюсе? Вопрос интересный, но исключительно теоретический. Ибо вменяемых экспериментаторов, которые бы загнали и кратно меньший вес даже на речной или озерный лед, не существует.

Смысл для создателей Ледовой сказки — своего рода «компенсация» Новгороду за изъятие почти двух веков истории, наделение событием-символом новгородской и общерусской славы. Пристроили его за два века до мифического завоевания Москвой, во времена мифического монголо-татарского нашествия с игом, за четыре века до реального объединения.

Следует также добавить, что в лингвистике западнорусский язык — язык единственной известной до 70-х годов XVII века Руси, Ивана Федорова и Великого Княжества является одновременно прабелорусским.

Смысла в передаче части истории Новгорода Москве и во всем московском проекте для каких-либо субъектов политики, т. е. для матрицы нет. Он есть для внематричного цеха создателей истории. Если нужна континентальная держава, то и центр нужен соответствующий, а не европейский, всем известный, в будущем пограничный Новгород.

Собственно, пока все, что хотелось донести по поводу этой загадки на глобусе. Осталось сказать несколько общих слов о том, почему ученому удалось в первый и единственный раз в европейской картографии отразить уникальный момент создания истории московского государства, которую впоследствии протянут вглубь веков еще на полтысячи лет. Совпало несколько уникальных факторов. Олеарий в числе немногих достаточно грамотных людей и первым из ученых оказался в уникальном месте, в восозданном городе на месте монастырской крепости. Оказался в уникальное время; дальше Московию с Новгородом просто сольют тихим дворцовым переворотом, цех создателей истории это умеет, и поставят перед фактом существования многовекового Московского государства, собирающего и объединяющего окрестные земли. Последовавшие за Олеарием ученые, дипломаты застали уже совсем иную геополитическую картину. Наконец, сам Олеарий был самодостаточным географом и картографом, имел время и возможности, а также благорасположение монарха, чтобы выяснить и уточнить все касаемое географии на месте.

И еще одно свидетельство — изначального проекта Руси на основе Западной Руси с царями от римских императоров: историк И. Е. Забелин (1820 — 1909) в первом томе своего труда «Домашний быт русского народа в ХVI-XVII вв» приводит стенопись Грановитой палаты Кремля (старейшая, считается, постройка Москвы, включенная в более новое сооружение), впоследствии удаленную.

«Начальная картина была помещена вверху под сводом над Царским местом… на трех престолах сидят три царя в венцах и в одеждах царских, а за царями народы и полаты. Надпись объясняла, что Кесарь Август Римский распределяет Вселенную между своими братьями и брата своего Пруса ставит властодержателем на берегах Вислы реки с городами Медборком, Торунем, Хвойницею и пресловутым Гданском, и иными многими городами по реку глаголемую Немон. От сего Пруса был и Рюрик с братьями».

Понятно, что с утверждением нынешней исторической матрицы с исконной Киевской и Московской Русью такое подлежало удалению.

Напомню также, что Иван Грозный в послании Юхану III утверждал, что ведет род от Августа Кесаря, а польско-литовского короля Сигизмунда II Августа называл своим братом, т. е. сочинялся этот персонаж вместе с его дипломатической перепиской, еще при прежней исторической матрице.

Заодно напомню, что отповеди на измышления западных и прозападных деятелей всех мастей, коронованных и нет — интересный и многообразный жанр. Одних только посланий Грозного должностным лицам всех рангов и полпредам всех мастей Священной Римской Империи известно до 140 штук. Но проблема в том, что сами измышления, на кои давались ответы отповеди, практически неизвестны науке. Из чего следует вывод, что образ Грозного создавался двумя путями. Во-первых, изданием то ли «консервов» вроде труда Герберштейна, придержанного до поры и абсолютно неизвестного современникам, то ли напечатанного задним числом. Во-вторых, вбросом эпистолярной публицистики Грозного в ответ на измышления, известные по упоминаниям в отповедях ФиН, считаю, убедительно доказали, что образ Ивана Грозного собирательный, довольно складно разложили его биографию и сделали вывод, что Романовы переписали историю, создав образ Ивана Грозного из четырех разных монархов. У них только одна, но фундаментальная ошибка. В пенатах первого Романова не переписывали, а писали историю, и получившийся образ — результат финального редактирования.

И очень прозрачно просматриваются канва и исполнители московского проекта. Каноники, разумеется. Папа первого Романова, коронованного на царство юнца 16 лет — Патриарх; приписали ему немножко гражданской биографии и вписали в сюжет Смуты. При старой монастырской крепости поставили новую, Кремль, при нем посад. Сынок Патриарха стал царем в этом новом образовании с обширной подложной прошлой историей и в конце концов состоявшейся, великой уже при внуке, будущей.

Соответственно и Раскол — не отделение каких-то раскольников, а подчинение церкви общерусскому духовному центру с недавно созданной подложной историей, с жесткой чисткой и прочими свинствами.

Зная все это, мы увидим совсем другой смысл дипломатического акта, дарения глобуса, прямо противоположный. Это не знак большого уважения и благорасположения, а намек, практически сообщение: знайте свое место, не очень-то задавайтесь. Кому надо, тот знает, что вся ваша многовековая держава — всего лишь фальшивка недавних лет. Те, кому надо в Российской Империи, сообщение восприняли и ответили столь же наглым образом: сожгли карту глобуса и нанесли свою, новую разметку. Ибо им прекрасно было известно: проекты создателей истории поддерживаются всеми и ревизии не подлежат. Ответ, правда, подготовили с небольшой паузой, вручался глобус Петру, жгли и реставрировали его при Елизавете Петровне, но это не суть.

И еще раз о сути тайны глобуса. Готовясь к миссии 1633 года, перезимовав и переждав весну в Риге, продолжив путь через хорошо известный европейцам Новгород, образованный человек, не последний ученый Европы, историк, географ и картограф, ответственное лицо посольства, знающее русский язык, ничего не смог узнать о месте назначения и людях, его населяющих, коль скоро начал описание московитов с цвета кожи. Неведомыми оказались ни ученому кругу, ни кругу герцога, задумавшего глобальный по тем временам геополитический проект, ни Герберштейн с его обширными записками, ни английский капитан с венецианским дипломатом, общавшиеся с последними Рюриковичами, ни Сэмюэль Максевич с Конрадом Буссовым, которые, считается, были в Москве в смутное время, но не описывали ее в своих книгах-отчетах. Ничего не узнал нового ученый, историк, географ, картограф, дипломат и через 17 лет после повторного посещения Москвы в 1639 году, когда вручал в 1656 году художникам для росписи глобуса карту на основе собственных данных 1634-1639 годов. В 1661 году Августин Мейер барон фон Мейерберг застал уже вполне знакомую нам по нынешнему историческому канону геополитическую картину и близкую к общепринятой в нынешней истории Москву. Это значит, что в период между свидетельствами Олеария и фон Мейерберга и произошло незнакомое нынешним историкам (не люблю слово «скрываемое»; что они могут скрывать? просто не знают) геополитическое изменение — слияние московии и новгородчины с образованием уже вполне соответствующего сегодняшней истории государства.

Возможен и другой вариант: ученый знал труды кого-то или всех названных предшественников, но обнаружил их капитальное несоответствие реальности и полагался больше на свои глаза и разум,чем на чужие. Бывают такие ученые.

Допускаю даже такое: Олеарий видел усилия по созданию виртуальной истории и целенаправленно подложил создателям свинью в виде глобуса с реальной картиной.

Ну а как не заметить-то этих усилий? Просто сравните четкий, реальный план Москвы Олеария из его книги 1647 года, снабженный подробными реальных зданий со сказочным планом Герберштейна с ошибками, которые в принципе не мог сделать человек, видевший Москву, и все станет ясно.

Сетевые историки часто возражают: Москву, мол, сжег крымский хан во время похода на столицу 1571 года, ее отстроили заново, поэтому она неузнаваема у Герберштейна. Что тут сказать? Во-первых, Кремль у историков не горел, поэтому должен быть узнаваем. Второе: никакие пожары не меняют планировку, выгоревшие кварталы остаются где были и застраиваются заново. В 1917 году Барнаул сгорел в крупнейшем в России пожаре; все до единой улицы остались на месте. И московский пожар 1812 года не изменил ни одной улицы, ни одного квартала, все планы до и после совпадают. Третье и главное: поинтересуйтесь цифрами сохранившихся документов. У историков Крымский поход на Москву привел к гибели 80-120 тысяч человек, угону в плен 60 тысяч человек. Но даже и век с лишним спустя в Книге подворной подати 1681 года во всей стране не было столько населения. Перечислено 112 118 дворов, что, исходя из подворной структуры Росписного списка 1638 года, Описи городам 1668 года, Переписных книг Кольского севера — будущей Архангельской губернии 1678-1679 гг, означает: мужских душ было примерно столько же плюс процентов 10. Доля дворов, где есть ребенок мужского пола, крайне мала, и есть дворы бездетных алкашей (гулящих), вдов, бобылей, временно проживающих торговых людей, пустующие дворы. И это говорит о том, что Крымский поход с сумасшедшими итоговыми цифрами — сюжет еще более сказочный, нежели ополчение Минина и Пожарского. Как сказочен и план Герберштейна.

Просветитель, переводчик церковных книг, публицист Максим Грек полжизни, в 1518-1556 годах, т. е. в одно время с Герберштейном, прожил в Москве, за минусом полутора лет, проведенных в Твери. Почти все время — в Чудовом монастыре Кремля, последние пять лет — в Троице-Сергиевом монастыре. Знал Москву, считается, общался с Василием III и Иваном Грозным, ходатайствовал перед Грозным за отдельных вельмож, за сирот и вдов. Каких-либо описаний, замечаний о Москве и Кремле у него нет совсем. В сочинении «Сказание о сохранении святости царствующими городами» упомянул Москву в рассуждениях в ряду с Иерусалимом, и все. Скажете: он же православный литератор, зачем ему писать про светский город… Но как участник десятков крестных ходов мог хотя бы улицы-то назвать? А раз нет их, то и не было. Монастыри были, являлись духовным центром и прочая. Они старше города.

Что еще. Есть несколько документов о сторожевой пограничной службе, приказов и росписей 1571-1634 гг , разрозненных, нерегулярных, доромановские снабжены «шапкой» с указанием о Москве. Если убрать эту «шапку» как надписанную в романовское время, вполне рабочую документацию о сторожевой службе с логическим и логистическим центром в Путивле. И увидим, что сторожевая служба действительно велась на обширной окраине польско-литовского государства, документировалась на русском языке, а после возникновения Московии, под шумок крайне тяжелых и затратных польско-шведских войн (с участием на западно-русской стороне отряда из Татарии) возобновилась и некоторое время продолжалась под новой, московской администрацией. В доромановских сторожевых документах Путивль расписывается чаще и подробнее всех других городов, мало того, служит базой для большой территории, сторожа из Путивля направляются для дозорной службы в другие города Татарии — будущей Московии. Затем его значение сходит на нет. Какие сомнения в том, что оргцентр переместился в Москву? Собственно, все по сторожевым приказам и росписям. В Москве 1638 года пограничная служба через росписи сторожей уже не велась, ее вели государствленные казаки, судя по всему.

Михаил Романов, без сомнений лицо подлинное, но вовсе не продолжатель многовековой монаршей традиции с большим штатом царедворцев из книг и фильмов, а скромный сын патриарха под крылышком у папы, все царствование делавший первые государственные шаги. Москва и двор станут похожими на изображенные в истории только в начале второй половины XVII века.

Здесь неизбежно придется сказать и о Смуте. Предверие ее, абсолютно немотивированное, если не сказать — клиническое решение Сигизмунда III, оставить без содержания армию, ведущую многолетнюю войну со шведами, и идти воевать с Москвой, поход неведомо как набранной армии и разгром русско-шведской армии в Клушинской битве, не документированы никак, существуют в каких-то разовых упоминаниях, зачастую задним числом. Ни в польской, ни в русской историографии практически нет документации, каких-либо описаний, свидетельств участников и очевидцев взятия Москвы, пребывания в Кремле, битвы с ополчением Минина и Пожарского. Документальная база крайне невнятна и близка к нулю. Но есть прекрасная русская литература, произведения других жанров искусства. Это тот случай, когда искусство существует на правах фактов. История делается еще и так.

Ну а что академическая наука? Неужели не видит подложность истории Новгорода? Чистая история, не замутненная контентом из других областей знаний, вопреки всем фактам повторяет надлежащую канву, а факты «опровергает» тезисом о едином происхождении и государственности Москвы и Новгорода. Иное не одобряется. А вот историческая лингвистика давно и обоснованно отказывает новгородцам в каком-либо «общерусском» и вообще восточнославянском происхождении, а относит их к западнославянской общности.

Академик А. А. Зализняк, языковед, исследователь новгородских источников, отрицал канонический поднепровский и единый восточнославянский исток новгородского диалекта. Академик В. В. Седов, археолог, славист указывал на исток диалектного пласта документов Пскова и Новгорода в южной Балтии. Российский библиограф, историограф Н. М. Петровский показал прямое родство новгородизмов со словами, встречающимися у балтийского славянского населения в Польше.

Академик В. Л. Янин, историк, археолог, и М. Х. Алешковский, историк, археолог, исследователь Пскова и Новгорода, в статье «Происхождение Новгорода (к постановке проблемы)» указали на родство разговорного языка новгородцев с западнославянскими языками и их южно-балтийское происхождение.

На сербско-лужицкие элементы новгородского и псковского диалектов указывали академик А. А. Шахматов, выдающийся языковед и филолог, и академик А. И. Соболевский, лингвист, славист, литератор. Это прямой вывод из статьи академика А.А. Зализняка:

«В своей основе древненовгородский диалект предстаёт, как сильно обособленный славянский диалект, в отличие от других восточно-славянских диалектов, восходит к праславянской эпохе. Ряд изоглосс — связывают его с западнославянскими, особенно с северно-лехитскими , и/или с южнославянскими, (особенно со словенскими)»

Лехитские языки, если кто не знает, это подгруппа западнославянских языков, распространенных на территории современной Польши и части Восточной Германии. Так что если бы главный персонаж знаменитого фильма «Александр Невский» действительно говорил то, что он там говорит, он говорил бы это на странном для русского уха наречии, похожем сразу на суржик и польский.

Ума и здоровья.

Подпишитесь на наш наш телеграм-канал

Эта статья на Telegra.ph

Leave a reply

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.